日々進化・多様化し続けるデジタルサービスは、私たちの生活に圧倒的な利便性をもたらしてきた一方で、情報セキュリティにまつわるリスクを高めている存在であるとも言えます。

例えば名前や生年月日、クレジットカード情報など、個人に紐つく情報の提供を求めるサービスの場合、不正アクセスなどによる情報漏洩や意図しない改ざんなどのリスクはつきもの。ここ数年のニュースを眺めてみても、セキュリティインシデントによる個人情報漏洩を起因とする事件やなりすまし、不正利用などの詐欺が多く発生している状況です。

このような情報セキュリティリスクの観点から、公的機関より提供されているのが「公的個人認証サービス(JPKI)」です。今回は、この公的個人認証サービスの内容や具体的な利用方法、その前提となる電子証明書の仕組み、昨今で注目度が高まる各eKYCソリューションとの比較を踏まえたメリット・デメリットなどについて、それぞれ解説していきます。

※本記事は、記事公開日時点の情報に基づいて記載しております。

電子証明書とは

公的個人認証サービスとは、マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書を利用(マイナンバーは利用しません)して、オンラインで利用者本人の認証や契約書等の文書が改ざんされていないことの確認を公的に行うための安全・確実な本人確認を行うためのサービスです。

引用:デジタル庁HP「公的個人認証サービス(JPKI)」

公的個人認証サービスが何かを理解するためには、まずは「電子証明書」というものを理解する必要があります。すでに電子証明書の仕組みについてご存知の方は、本チャプターを飛ばして読み進めてください。

電子証明書とは、信頼できる第三者が、その人が間違いなく本人だということを電子的に証明するもので、従来からの書面取引における“印鑑証明書”に代わるものとご理解いただければと思います。電子証明書にはさまざまな種類がありますが、いずれにおいても情報として保持されているのが、印鑑証明書の印影にあたる「公開鍵」(※)情報と、証明書の発行元となる「認証局」情報です。

※電子契約は、「公開鍵」と「秘密鍵」の2つを使って暗号化などを行う「公開鍵暗号方式」という技術を使っており、公開鍵と本人を結びつけることで、電子証明書の所有者認証や法的根拠の付与などを行っています

認証局とは

耳慣れない「認証局(CA:Certification Authority)」という言葉ですが、その役割をひと言で表現すると、電子証明書の発行と失効を行う機関となります。具体的には、信頼できる第三者機関(トラストアンカー)に、先述した公開鍵の所有者を保証してもらうというもので、認証局は公開鍵の所有者の本人性をなんらかの方法で確認したうえで、保証書となる証明書を発行することになります。

この第三者機関には公的な機関と民間企業のような私的な機関の2種類があり、前者についてはパブリック認証局、後者についてはプライベート認証局と呼ばれています。マイナンバーカードの中にある証明書の認証局は、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)と呼ばれるパブリック認証局が担っています。

マイナンバーカードに記録されている2種類の電子証明書

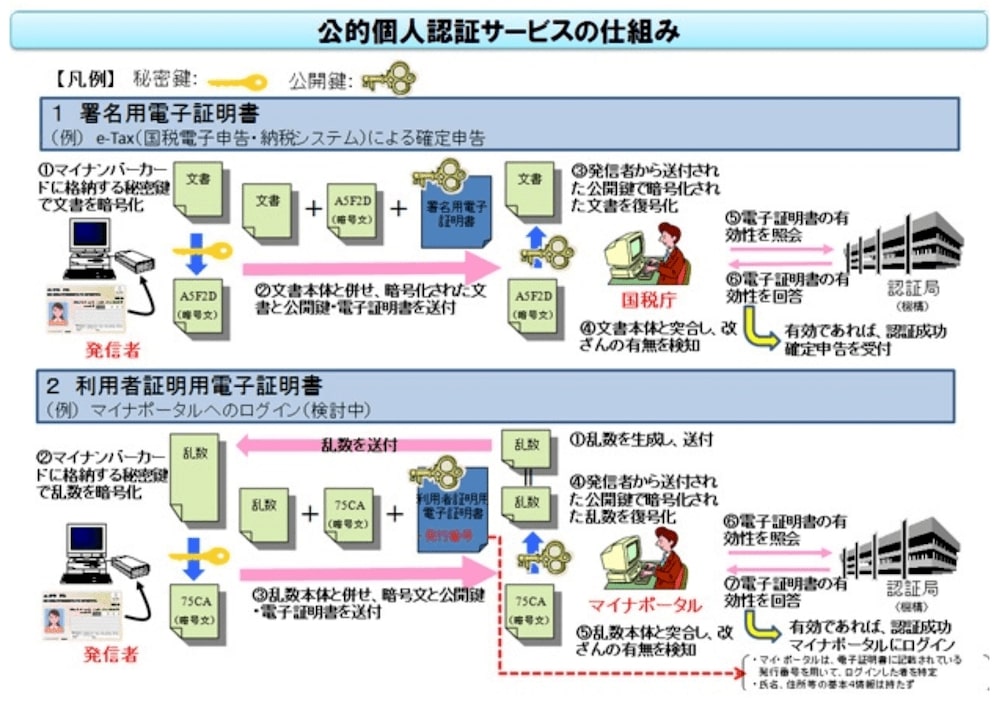

画像出典:総務省「公的個人認証サービスによる電子証明書(民間事業者向け)」より

では、実際の電子証明書の種類を見ていきましょう。ここでは、マイナンバーカードに記録されている2種類の電子証明書として、「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」をご紹介します。

署名用電子証明書とは、マイナンバーカードを使ってインターネットなどで電子文書を作成・送信する時に、文書が改ざんされていないかどうかなどを確認できる電子証明書です。具体的には、e-Taxなどの電子申請で利用できます。署名用電子証明書を利用することで、「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明できます。

利用者証明用電子証明書とは、マイナンバーカードを使って、Webサイトやコンビニなどにあるキオスク端末等にログインする時に、利用者本人であることを証明する電子証明書です。具体的には、マイナポータルへのログインや、コンビニ公布サービス(コンビニで住民票の写しなどの公的証明書を受け取ることができるサービス)で利用できます。利用者証明用電子証明書を利用することで、「ログインした者が、利用者本人であること」を証明できます。

以上、2つの電子証明書の証明書情報や発行対象、失効条件をまとめたものが、以下の表となります。

| 署名用電子証明書 | 利用者証明用電子証明書 | |

| 証明書情報 | 基本4情報(氏名、住所、性別及び生年月日)、シリアル番号、有効期限などが記録される | 基本4情報は記録されないが、シリアル番号、有効期限などが記録される |

| 発行対象 | マイナンバーカードを取得するうち、15歳以上の方に発行される | マイナンバーカードを取得する全ての方に発行される |

| 電子証明書の失効 | 基本4情報の変更などがあった場合には失効する | 基本4情報の変更などがあっても失効しない |

| 暗証番号 | 6~16桁の英数字 | 4桁の数字 |

| 利用シーン | ・電子申請(e-Tax等) ・民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録 |

・行政のサイト(マイナポータルなど)へのログイン ・民間のサイト(オンラインバンキングなど)へのログイン ・コンビニ交付サービス利用 |

※基本4情報:個人を特定するための基礎的な情報で、氏名・生年月日・性別・住所の4項目を指す。これらの情報は、行政手続きや金融取引、医療機関の受診など、さまざまな場面で本人確認に利用されている。なお、基本4情報の中でもジェンダーアイデンティティへの配慮として「性別」を除外した「基本3情報」を活用する機運が高まっており、たとえば2024年5月27日に施行された改正マイナンバー法では、新しいマイナンバーカードについて、現状のカードに記載されている性別の表記を削除することが盛り込まれた。

「電子証明書」と「電子署名」の違い

ここで、電子証明書と混同されがちな「電子署名」についてもお伝えします。

電子証明書が先ほどお伝えした通り、書面手続きでいう印鑑証明書であるとすれば、電子署名は、書面手続きでいう「捺印」を示します。つまり、電子署名が電子文書の正当性を証明するものであるのに対して、電子証明書は電子署名そのものの正当性を証明するものだと言えます。また、電子証明書が認証局などの第三者によって認証されるのに対して、電子署名はあくまで、電子文書を作成した本人により証明されるものとなります。

両者は名称こそ似ていますが、役割のレイヤーがそもそも異なるものであることを理解しましょう。

公的個人認証サービスとは

ここまで見てきた電子証明書の仕組みを前提に提供されているものが、「公的個人認証サービス(JPKI:Japanese Public Key Infrastructure)」です。

公的個人認証サービスとは、マイナンバーカードなどに搭載された電子証明書を用いて、ネット上におけるなりすましや改ざんを防ぎ、インターネットを通じて安全・確実な手続きを行えるための機能のことを示します。

2004年1月より提供開始された公的個人認証サービス

サービス自体は、2002年に「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(通称:公的個人認証法)」が公布されたことで、2004年1月29日より、先述したJ-LISから提供が開始されました。

「あれ?2016年から始まったマイナンバーカードの発行よりも前から提供されていたの?」と思われるかもしれませんが、公的個人認証サービスはなにもマイナンバーカードのみに対応したものではありません。マイナンバーカード以前は、電子証明書を記録するための住民基本台帳カードといったICカードやCDなどに格納されており、カードについては読み込むために専用のICカードリーダライタを使っていました。

公的個人認証サービスの民間利用とは

この公的個人認証サービスは、当初は行政機関などに限られていましたが、公的個人認証法の改正を受けて、2016年1月より民間事業者でも、公的個人認証法 第17条第1項第6号の規定に基づく総務大臣認定事業者であれば、「署名検証者」および「利用者証明検証者」として、公的個人認証サービスを利活用できるようになりました。つまり、検証者の範囲を、行政機関などだけでなく民間事業者へと拡大されたのです。

民間事業者による公的個人認証サービスの活用事例としては、オンラインでの本人確認サービス提供をはじめ、住宅ローンのオンライン契約、携帯電話のレンタル契約、流通業における電子契約、オンラインでの証券口座開設など、さまざまなものが挙げられます。

公的個人認証サービスの導入方法

民間事業者が公的個人認証サービスを導入するには、大きく2つのアプローチがあります。

1つ目は、プラットフォーム(PF)事業者になる方式です。事業者が直接、電子証明書の有効性を確認する役割を担い、他の民間事業者にもその機能(電子証明書の有効性確認)を提供することができるアプローチになります。公的個人認証サービスを利用するには、確認件数に応じた従量課金制でJ-LISへの手数料が発生しますが(署名用電子証明書:20円/件、利用者証明用電子証明書:2円/件)、2023年1月から当面3年間は無料になっています。また、プラットフォーム事業者になるためには、大きく以下の3ステップを踏んで手続きなどを進める必要があります(より詳細な手続き内容については「公的個人認証サービス利用のための民間事業者向けガイドライン」をご参照ください)。

- J-LISから公的個人認証サービスに係る技術仕様などを入手する

- 認定基準に示された要求事項を満たすことを示す書類を作成したうえで、総務大臣への認定審査を申請する

- 認定取得後に公的個人認証法の規定に基づいたJ-LISからの電子証明書の有効性確認結果の提供を受けるための届出などを行う

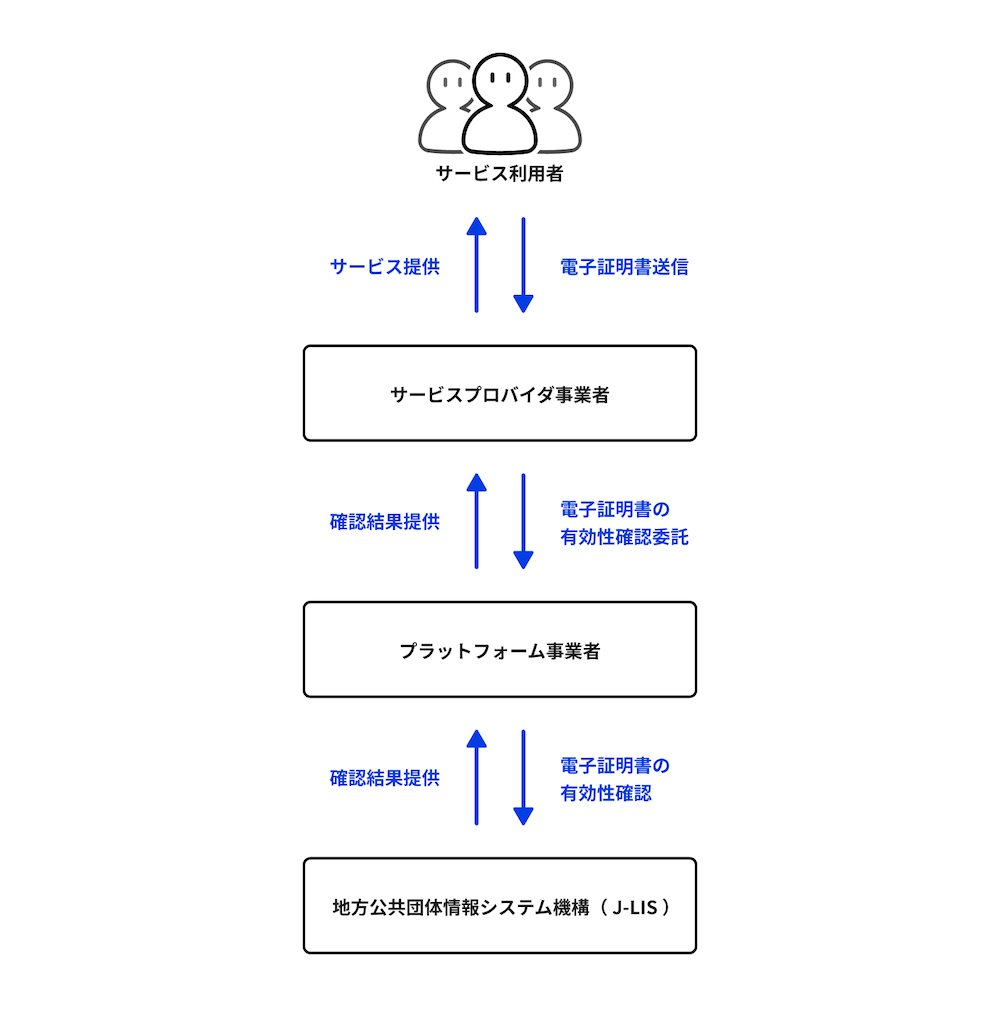

2つ目の選択肢は、サービスプロバイダ(SP)事業者になる方式です。電子証明書の有効性確認をプラットフォーム事業者に委託するアプローチになります。この方式を選ぶと、署名検証に係るサービスを利用するにあたってプラットフォーム事業者が定めるサービス利用料を支払う必要がありますが、設備投資や運用コストを節約し、またサービス導入の期間を短縮できるというメリットを享受できます。ちなみに、サービスプロバイダ事業者の場合の電子証明書の有効性確認の流れは、以下の図のとおりです。

画像出典:デジタル庁「公的個人認証サービス(JPKI)」より

画像出典:デジタル庁「公的個人認証サービス(JPKI)」より

なお、記事執筆時点におけるプラットフォーム事業者の概要や問い合わせ先については、こちらをご参照ください。

公的個人認証サービスの民間利用をあと押しする要因3点

先述した公的個人認証サービスの民間利用の中で、最も多い活用事例カテゴリが、オンラインでの本人確認サービス、すなわちeKYCの提供です(マイナンバーカードを用いた公的個人認証サービス(JPKI)導入事業者及び事例一覧より)。その要因としては大きく4つ、マイナンバーカードの普及と犯罪収益移転防止法の施行規則におけるワ方式の存在、昨今急増する闇バイトの存在、それから犯罪収益移転防止法におけるホ方式廃止の予定が挙げられます。

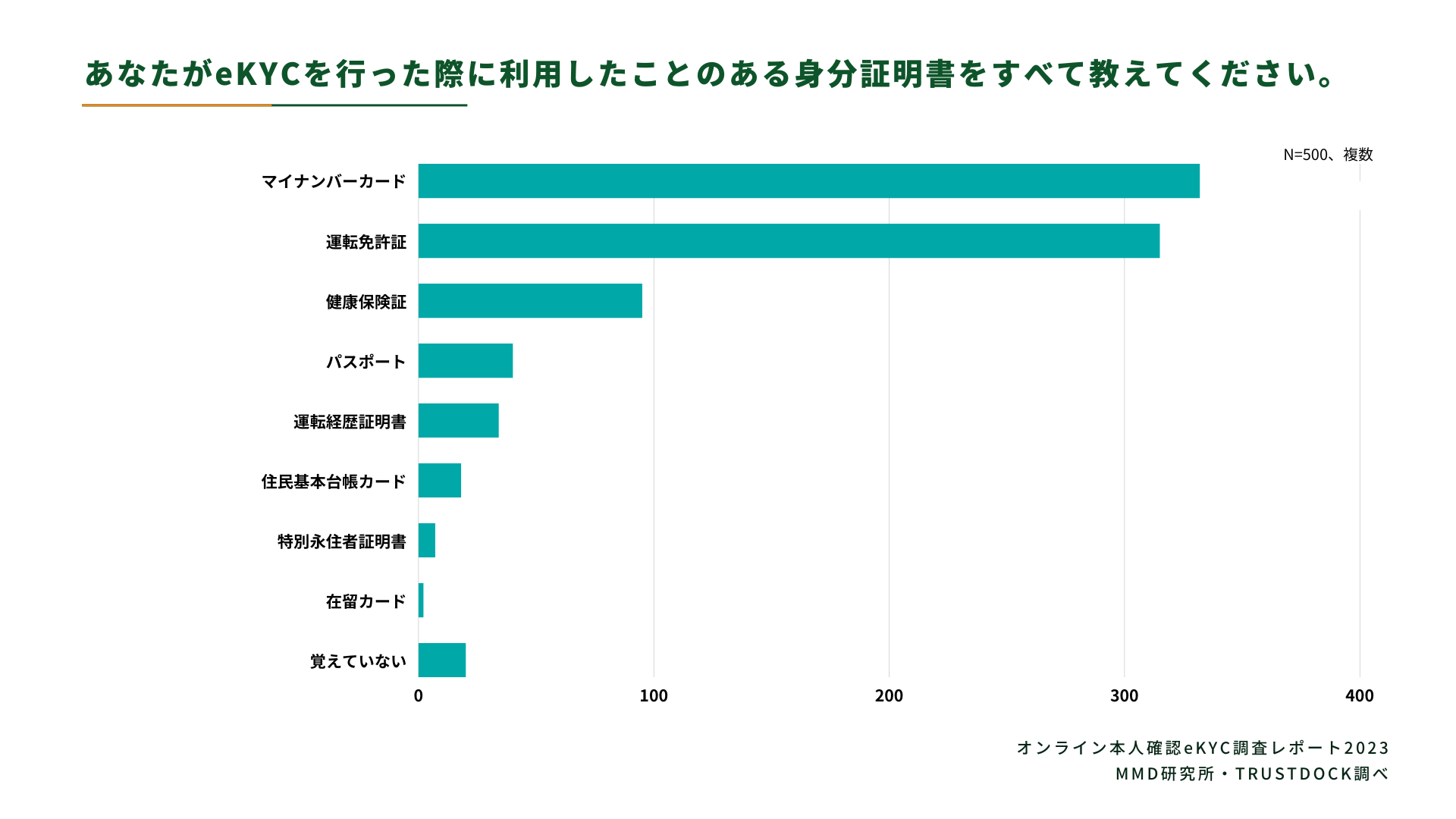

マイナンバーカードの急速な普及

一昔前まで本人確認書類の代表格といえば運転免許証でしたが、すでにマイナンバーカードの交付枚数が運転免許証のそれを上回っており、本人確認書類として提出されるシーンが急増。TRUSTDOCKとMMD研究所が2023年10月に発表した調査結果によると、eKYC実施の際に利用したことのある身分証明書のボリュームとして、運転免許証よりもマイナンバーカードの方が多くなりました。

eKYC実施時に利用したことのある身分証明書(「オンライン本人確認eKYC調査レポート2023」より)

eKYC実施時に利用したことのある身分証明書(「オンライン本人確認eKYC調査レポート2023」より)

それもそのはず。具体的には、2025年1月時点で有効申請枚数が1億を突破しており、本人確認書類として以外にも、例えば健康保険証としてクリニックなどの窓口で活用する人も少しずつ増えてきている状況です。

急増する「闇バイト」と目視確認の限界

ここ数年で急増する闇バイトの存在も、公的個人認証サービスの利用を結果として後押しする要因になっています。

警察庁が発行する「2024年版警察白書」では、巻頭に「匿名・流動型犯罪グループに対する警察の取組」という特集・トピックスが組まれています。同庁は匿名・流動型犯罪グループ(以下、匿流)を「SNSを通じて募集する闇バイトなど緩やかな結びつきで離合集散を繰り返す集団」と定義しており、暴力団のような組織統制型の集団ではなく、中核部分が匿名化され、末端メンバーが流動的な点が特徴としています。

匿流は、特殊詐欺や強盗・窃盗、違法なスカウト行為、悪質なリフォーム業、薬物密売など、多様な資金獲得活動を行っており、中でも特殊詐欺については、SNSなどで実行犯を募集し、匿名性の高い通信手段を用いるなどして、証拠を隠滅しようとする傾向があります。近年では、SNS型投資やロマンス詐欺の被害も増加していることから、深刻な社会問題となっています。

例えば警察庁が発表するデータによると、特殊詐欺の被害は1日当たり1.1億円の被害が発生するなど深刻な状況であり、例えば2024年2月末では、昨年同期に比較して件数面では約20%減少したものの、被害額は2%増加しています。

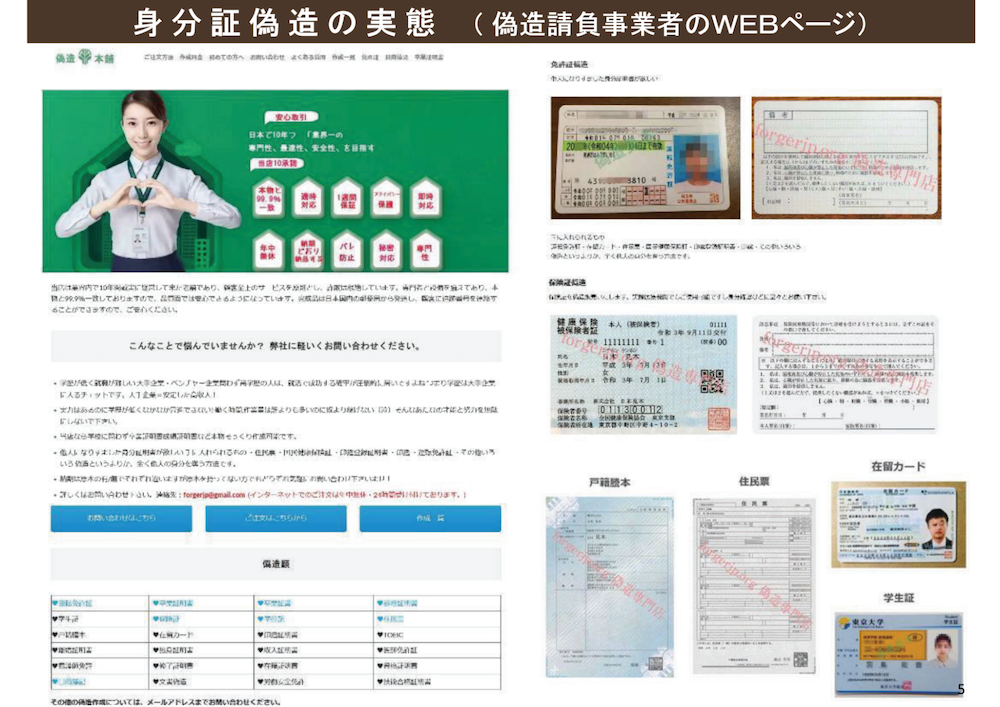

出典出典:身分証偽造の実態(警察庁「本人確認書類の偽変造等の実態」)

出典出典:身分証偽造の実態(警察庁「本人確認書類の偽変造等の実態」)

この流れを下支えしているのが、昨今の高度化してきた身分証の偽造技術です。これにはさまざまなパターンがありますが、内容そのものが捏造された上で偽造されるものもあれば、正しい内容を以って偽造されるケースもあります。例えば何らかの方法で身分証のデータとその顔写真が流出した場合、それらのデータを使って精巧に「本物と瓜二つの身分証」を作るケースも出てきています。

つまり、偽造身分証を目視で見抜くのがもはや限界の時代に突入している状況であり、それゆえに目視だけに頼らず本人確認強度を維持する公的個人認証サービスへのニーズが高まっている状況です。後述しますが、TRUSTDOCKでは本人確認強度の高いICチップによる本人確認手法に対応する他、法人としての存在確認もAPIで利用可能です。

なお、求人サービス事業者の闇バイト対策については、以下の記事もあわせてご参照ください。

▶︎闇バイト問題を防ぐための法人確認/本人確認の仕組みとは。eKYC専門業者が求人サービス事業者向けに解説

【重要】2027年4月以降の、犯罪収益移転防止法施行規則における既存「ホ方式」廃止の予定

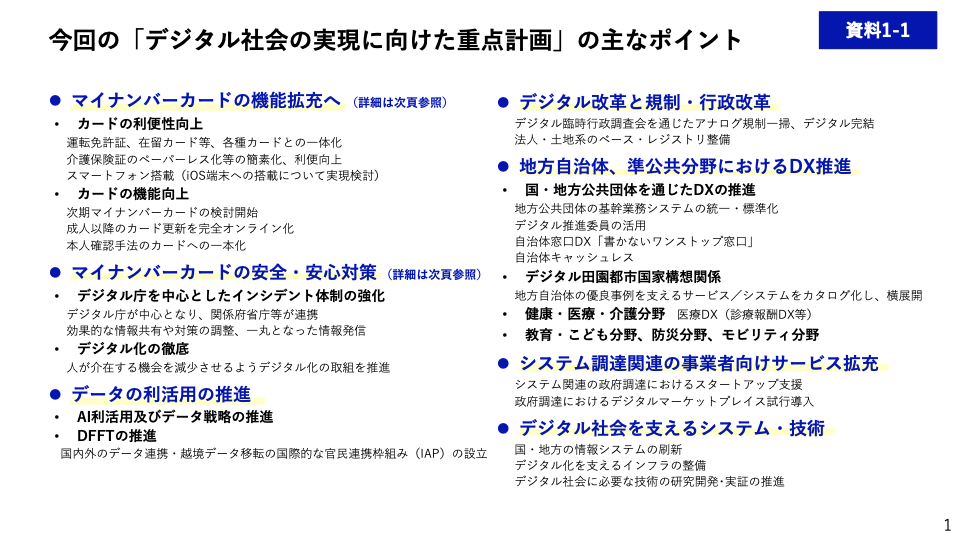

画像出典:デジタル庁「今回の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」の主なポイント」より

画像出典:デジタル庁「今回の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」の主なポイント」より

さらにもう一つ、2027年4月に予定されている改正犯罪収益移転防止法施行規則の施行と、それに伴うホ方式廃止の動きが決定的となります。

前提として、現在の犯罪収益移転防止法施行規則6条1項1号では、特定事業者(犯罪収益移転防止法の規制対象事業者)が準拠すべき本人確認の具体的な要件(以下の表にあるイ〜カの14方式)を規定しています。

| イ | 対面にて写真付き本人確認書類1点の提示 |

| ロ |

対面にて写真なし本人確認書類1点の提示 |

| ハ | 対面にて写真なし本人確認書類2点の提示 |

| ニ |

対面にて写真なし本人確認書類1点の提示 |

| ホ |

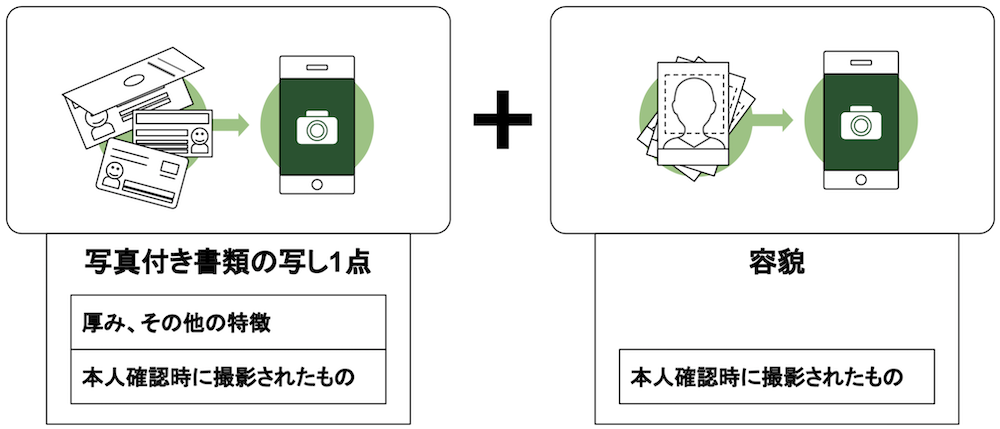

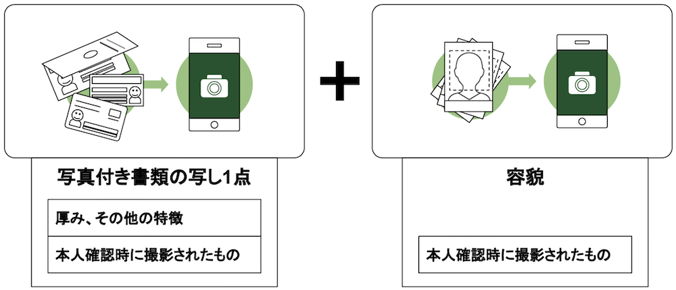

専用ソフトウェアにて、写真付き書類の写し1点(厚みその他の特徴&本人確認時に撮影されたもの)の送信 |

| ヘ |

専用ソフトウェアにて、写真付き・ICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 |

| ト |

専用ソフトウェアにて、写真付き書類の写し1点(厚みその他の特徴&本人確認時に撮影されたもの)の送信 or 写真付き・ICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 |

| チ |

本人確認書類の原本1点の送付 or 写真付き・ICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 or 専用ソフトウェアにて写真付き書類の写し1点(厚みその他の特徴&本人確認時に撮影されたもの)の送信 |

| リ |

本人確認書類2点の送付 or 本人確認書類の写し1点+補完書類1点の送付 |

| ヌ |

※給与振込用口座の開設、または有価証券取引でマイナンバー取得済みの場合が該当 本人確認書類の写し1点の送付 |

| ル | 本人限定郵便(受取時の確認書類は、写真付き本人確認書類である必要ありのもの) |

| ヲ | 電子証明書+電子署名 |

| ワ | 公的個人認証(電子署名) |

| カ | 特定認証業務の電子証明書+電子署名 |

この中でも、これまで最も多く採用されてきたeKYC手法といえば「ホ方式」でした。ホ方式では、顧客から写真付き本人確認書類画像と、本人の容貌画像の送信を受ける方法が定められており、写真付き本人確認書類の写し画像1点と、本人の容貌を撮影した画像データ1点が必要となる手法になります。

これに対して先述の通り、偽造身分証による犯罪に巻き込まれるリスク防止の観点から、公的個人認証サービスを使ってマイナンバーカードのICチップを読み取る「ワ方式」への移行が進んでいます。

具体的には、デジタル庁から発表されている方針として、非対面の方式においては今後はマイナンバーカードを利用した公的個人認証サービス(現在のワ方式)に一本化し、運転免許証などの画像送信や、顔写真のない本人確認書類を用いる方式は廃止される方針となっています。

それらを反映した改正犯罪収益移転防止法施行規則は、2027年4月1日の施行を予定しており、それに先駆けて2025年2月28日には警察庁からも「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に対する意見の募集についてが発出されています。改正の概要としては、以下となります。

- 自然人の本人特定事項の確認方法につき、本人確認書類の画像情報の送信を受ける方法、本人確認書類の写しの送付を受ける方法を原則廃止(※1)し、マイナンバーカードの公的個人認証に原則一本化(※2)する。

※1:一部法人の被用者の給与等の振込口座の開設等、なりすまし等のリスクが低い類型を除く。※2: ICチップ付きの本人確認書類(運転免許証等)のICチップ情報の送信を受ける方法等、なりすまし等のリスクが低いものは存置する。 - 法人の本人特定事項の確認方法につき、本人確認書類の原本又は写しの送付を受ける方法について、写しの利用を不可とし、原本に限定する。

- ICチップ付きの本人確認書類を保有しない者等への対応として、偽造を防止するための措置が講じられた一定の本人確認書類(住民票の写し等)の原本の送付を受け、かつ、取引関係文書を転送不要郵便物等として送付する方法を存置するなど、必要な補完措置を整備する。

つまり、現在の犯罪収益移転防止法施行規則に沿って、運転免許証などの画像送信や顔写真のない本人確認書類を用いる方式を採用している特定事業者は、今後、ICチップを用いる方式へと移行する必要があると言えます。

なお、2027年4月以降の犯罪収益移転防止法準拠の本人確認要件(規則6条1項1号)は、ホ方式の廃止含め複数の項目において追加・変更などが予定されています。

その具体的な内容については、以下の記事もあわせてご参照ください。

▶︎2027年4月改正犯罪収益移転防止法で変わる!現行ワ方式→新ル方式、現行ホ方式→廃止など、本人確認手法の変更ポイントを解説

公的個人認証サービスを使うメリット

公的個人認証サービスを使った本人確認フロー例

ここまでお伝えしてきた通り、公的個人認証サービスは、マイナンバーカードのICチップに格納された電子証明書を用いて、成りすまし、改ざん、送信否認の防止を担保し、インターネット上での本人確認や電子申請などを可能とする公的なサービスです。

現状で最も多く選択されているホ方式とワ方式の比較表が以下となります。

|

ワ方式 |

ホ方式 | |

| 手法の概要 | ICチップの電子証明書を利用 | 身分証と容貌の撮影 |

|

対応する |

マイナンバーカードのみ |

写真付き身分証明証:7点 |

| 顧客の所要時間 | 約20秒 | 約60秒 |

| 審査時間 | 即時 |

数時間〜数日(目視確認のため) ※TRUSTDOCKのBPOサービス利用の場合は数分〜数時間 |

事業にとっては、運営団体であるJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)への失効確認により最新かつ正しい基本4情報が取得できるほか、以下のようなメリットを享受できる手法だと言えます。

- 身分証の正当性を目視に頼らずに確認できるので、券面の偽造対策になる

- その場で電子署名を施すため、身分証の交付時にICチップ内に電子署名が格納される方式よりもセキュア

- 申請データに電子署名することができ、申し込みデータの改ざん防止や否認防止になる

- 申請者と身分証との紐づけに容貌(セルフィー)撮影の必要がないため、心理的ハードルが低い

- 申告情報(氏名・住所など)との突合を不要化または自動化できる

- 読み取りから完了まで数秒で済む

また、利用者からの反応を見てみても、今後のeKYC実施時において最も利用したい手法としてワ方式が過半数を超える結果となっています。

今後のeKYC実施時において最も利用したい手法(「オンライン本人確認eKYC調査レポート2023」より)

理由としては以下のような内容が集計されたことから、使いやすさや実施スピードなどの観点で人気が高まっていることが伺えます。

- マイナンバーカードの用意のみでできる

- 顔写真の撮影が不要

- 本人確認完了までのスピードが速い

- 身分証の撮影が不要

- 氏名などの入力の手間が省ける

- 手順がわかりやすい

- セキュリティの信頼度が高い

もう一つのICチップ読み取り方手法であるへ方式

ここまで公的個人認証サービス(ワ方式)を中心にお伝えしてきましたが、もうひとつ、ICチップ読取手法としてはへ方式も存在します。

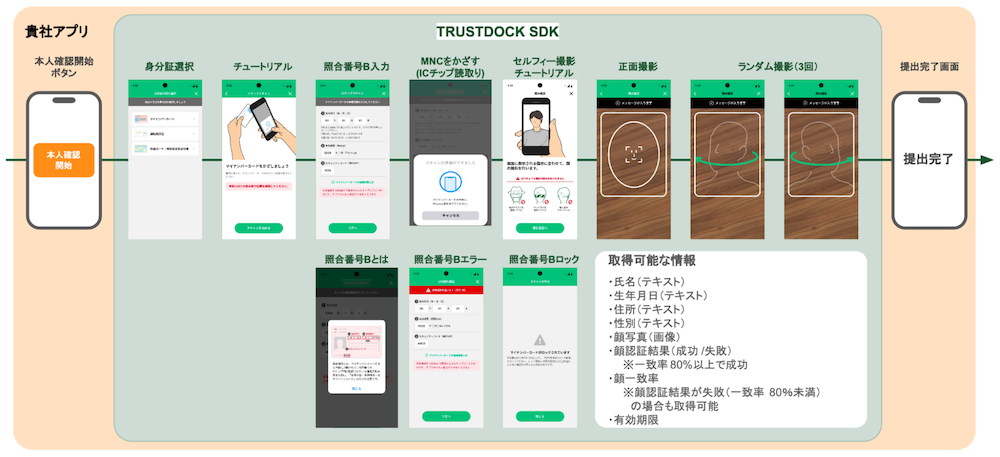

へ方式では、マイナンバーカードのICチップに格納されている「券面AP」から顔画像を、「券面事項入力補助AP」から基本4情報をそれぞれ抽出します。前者に関してはICチップ内にある顔画像(白黒)とその場で撮影した本人の顔写真を比較・自動判定し、一致率を返却することでなりすましを防止します。

へ方式の画面遷移としては以下の通りで、顔画像取得及び基本4情報取得と併せて一連の操作で実施可能なことが大きなメリットとなっています。

マイナンバーカードを使ったへ方式での遷移例

マイナンバーカードを使ったへ方式での遷移例

ワ方式(公的個人認証サービス利用の手法)に対して、身元確認保証のレベルは下がりますが、ICチップ読み取りによる確認手法であり、またマイナンバーカードの他にも運転免許証や在留カードといった身分証の利用が可能です。

ワ方式(公的個人認証サービス)とへ方式、どっちを採用するべきか?

廃止予定のホ方式とワ方式、それからへ方式の確認項目に関する違いをまとめたものが以下となります。

また、ホ方式が廃止された際に、ユーザーがどの本人確認手法を使うのが良いかを表したフローチャートが以下になります。ポイントは、マイナンバーカードによるワ方式が利用できない場合における、へ方式の受け皿としての弾力性の高さにあります。

ワ方式を利用する場合、ユーザーがマイナカードの署名用電子証明書パスワードを把握している必要があります。

把握していない場合は、代わりにへ方式としてマイナカードをスマートフォンにかざしてもらうだけの運用が可能ですし、マイナカードそのものを所持していないユーザーについても、免許証や在留カードをスマートフォンにかざしてPINを入力する形でのへ方式の利用が考えられます。

そして、このどれにも該当しない場合は、最終手段として郵送による本人確認を行うという形で、手法としては大きく3パターンに分類されることになるでしょう。

公的個人認証サービスを活用したeKYC導入事例

公的個人認証サービスを活用したeKYCの導入背景や、導入による効果などについては、TRUSTDOCK導入ユーザー様による具体的な事例をご確認いただければと思います。

ソフマップ様、じゃんぱら様

1984年から商品の買取やリユースに取り組んできたビックカメラグループの株式会社ソフマップでは、買取総合サービス「ラクウル」及び実店舗である「じゃんぱら」にて、それぞれ本人確認用途でのマイナンバーカードによる公的個人認証サービスを導入。ラクウルにおいては問い合わせの減少や本人確認手順の簡略化が、じゃんぱらにおいては買取手続きの簡略化が、そして双方において本人確認担当者による本人確認作業の軽減といった効果が、それぞれ現れています。詳細は以下の記事をご覧ください。

▶︎ソフマップが語る、リユース買取時の本人確認「公的個人認証サービス」の導入効果

全国銀行協会様

日本全国で活動している244の銀行等(2023年10月1日時点)を会員として決済システムなどの企画・運営、銀行業務の円滑化、適正な消費者取引の推進などを進める一般社団法人全国銀行協会でも、公的個人認証サービスを活用したeKYCを導入しています。具体的には、同組織が運営する個人信用情報機関「全国銀行個人信用情報センター」に寄せられる「個人信用情報に係る本人開示申込手続き」をフルオンライン化することを目的に導入し、効率的な処理が実現しているとのことです。詳細は以下の記事をご覧ください。

▶︎全国銀行協会がTRUSTDOCKのeKYCサービスで本人開示手続きをデジタル化した理由

農林水産省様

民間だけでなく行政機関においても、TRUSTDOCKの公的個人認証サービスを活用したeKYCは導入が進んでいます。具体的には、農林水産省が提供するオンラインポータルサービス「eMAFF(読み方:イーマフ)」の利用開始時や、福島県田村市で展開されている「たむらスマイルデジタル商品券」利用時など、様々なシーンでの活用実績が積まれてきています。それぞれの詳細については、以下の記事をご覧ください。

▶︎農林水産省がTRUSTDOCKのデジタル身分証アプリを導入した理由 〜金融DXサミットレポート前編

▶︎マイナンバーカード利活用で公共DX施策を促進〜デジタル身分証およびeKYCサービスの解説〜

そのほかにも、公的個人認証サービスを導入した事業者からは以下のようなコメントも寄せられています。

- カスタマーサポートへの問い合わせが半減した(撮影方法や確認状況、否認理由など)

- 身分証画像と申請者の紐づけのための目視確認作業が不要になった

- 顔写真の撮影が不要なため、店頭でeKYCをしてもらいやすくなった

- ユーザーの入力ミスを減らせて、業務が効率化した

- SNSなどでも「早く利用できた」など満足度が向上した

- 店舗でもスマホでeKYCをおすすめすることで、個人情報へアクセスできるスタッフを限定でき、セキュリティの強化に繋がった

今後主流になっていくであろう公的個人認証サービスの活用

今回は、公的個人認証サービスとは何かというテーマで、その内容や具体的な利用方法、前提となる電子証明書の仕組み、昨今で注目度が高まるeKYCソリューションとの比較とメリット・デメリットなどについて、それぞれ解説しました。

先述のとおり、政府の積極的な後押しが奏功し、マイナンバーカードの普及率はどんどんと高まっています。また、その機能面に関してもデジタル庁が主管となって「次期個人番号カードタスクフォース」が設置され、カードの機能向上に向けた重点的対策項目等について検討が進められているところです(具体的な重点的対策項目等についてはこちら)。このような背景から、公的個人認証サービスは今後ますます活用が進んでいくことが想定されます。

公的個人認証はマイナンバーカードをかざして数秒で完了するシンプルな体験ですので、読み取りに利用するスマートフォンアプリの品質が重要です。TRUSTDOCKでは、2024年までに100万人を超えるユーザーに公的個人認証を提供してきた実績があり、TRUSTDOCKアプリとSDKはその圧倒的な数のユーザーの声を元に改善を重ねてきましたので、採用いただくことでなめらかなユーザー体験を提供することができます。

その中においてTRUSTDOCKは“本人確認のプロ”として、日本で唯一eKYC全手法に対応可能な専門機関となっています。もちろん、公的個人認証サービスを活用した手法(下図の「ワ」方式)にも対応しています。

また、関係省庁や関連団体との連携も深め、金融庁には業務内容の確認を、経済産業省とはRegTechについての意見交換を、さらに総務省のIoTサービス創 出支援事業においては本人確認業務の委託先として採択され、警察庁には犯収法準拠のeKYCの紹介などをといった取り組みも行っています。

本人確認業務のオンライン化や、公的個人認証サービスの活用でお困りの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

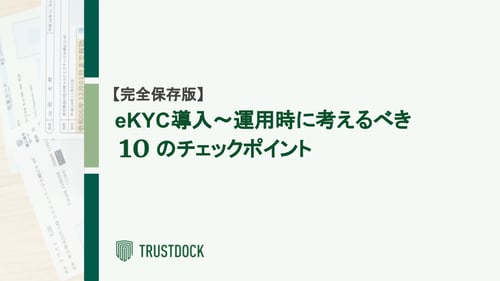

なお、eKYCソリューションの導入を検討されている企業の方々や、実際に導入プロジェクトを担当されている方々のために、TRUSTDOCKではPDF冊子「eKYC導入検討担当者のためのチェックリスト」を提供しております。eKYC導入までの検討フローや、運用設計を行う上で重要な検討項目などを計10個のポイントにまとめていますので、こちらもぜひご活用ください。

※KYCやeKYCの詳細については、以下の記事も併せてご覧ください。

▶︎eKYCとは?オンライン本人確認のメリットやよくある誤解、選定ポイント、事例、最新トレンド等を徹底解説!

▶︎KYCとは?あらゆる業界に求められる「本人確認手続き」の最新情報を徹底解説

(文・長岡武司)

記事内容の正確性、最新性および網羅性の確保に努めておりますが、本記事の利用により生じたいかなる結果についても、当社は一切の責任を負いかねます。ご利用にあたっては、適宜専門家にご相談の上、ご自身の判断と責任において行ってください。