本記事のポイント

|

2027年4月1日、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、犯罪収益移転防止法)の施行規則が改正・施行される予定です。この改正は、特に金融機関や決済事業者をはじめとする特定事業者における非対面での本人確認手続きに大きな影響を与えます。

具体的には、セキュリティリスクが指摘されていた一部の手法が廃止される一方で、マイナンバーカードのICチップ活用をより一層推進する流れが明確になります。また、これまで本人確認が困難であった海外在住者などを対象とした新たな手法の導入も予定されています。

金融機関など特定事業者が取引時確認を行う際の本人確認手法が定められている「施行規則第6条第1項第1号」が具体的にどう変わるのか。

本記事では、2027年4月1日に施行が予定されている施行規則および2025年6月24日に施行された施行規則の内容をあわせて、特定事業者(※)が取るべき対応も含めてポイントを解説します。

※特定事業者:金融機関等(銀行、証券会社、保険会社など)、ファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者、郵便物受取サービス事業者(いわゆる私設私書箱)、電話受付代行者(いわゆる電話秘書)、電話転送サービス事業者、司法書士又は司法書士法人、行政書士又は行政書士法人、公認会計士又は監査法人、税理士又は税理士法人、弁護士又は弁護士法人

※本記事は、2025年6月23日時点の情報に基づいて記載しております。

各改正内容の比較表

改正犯罪収益移転防止法施行規則における、本人確認手法(犯収法施行規則第6条第1項第1号)の変更点を図にまとめました。

2025年6月23日以前・同年6月24日以降・2027年4月1日以降の3つの期間において、本人確認手法を定める施行規則第6条第1項第1号の細分「イ、ロ、ハ…」の割り振りは以下の通りとなります。

さらに、同期間の各確認手法における、具体的な条文の変更点を比較した表が以下となります。

※緑色は2025年6月24日施行にともなう変更箇所、青色は2027年4月1日予定の施行にともなう変更/追加予定箇所、赤色は2027年4月1日予定の施行にともなう削除予定箇所をそれぞれ表現

| 2027年改正施行規則 (2027年4月1日以降) |

2025年6月現行施行規則 |

2025年6月23日以前の施行規則 | |||

|

イ |

対面にて写真付き本人確認書類1点の提示 |

イ |

対面にて写真付き本人確認書類1点の提示 |

イ |

対面にて写真付き本人確認書類1点の提示 |

|

ロ |

対面にて写真なし本人確認書類1点の提示 |

ロ |

対面にて写真なし本人確認書類1点の提示 |

ロ |

対面にて写真なし本人確認書類1点の提示 |

|

ハ |

対面にて写真なし本人確認書類2点の提示 |

ハ |

対面にて写真なし本人確認書類2点の提示 |

ハ |

対面にて写真なし本人確認書類2点の提示 |

|

ニ |

対面にて写真なし本人確認書類1点の提示 |

ニ |

対面にて写真なし本人確認書類1点の提示 |

ニ |

対面にて写真なし本人確認書類1点の提示 |

|

❌ |

廃止 |

ホ |

専用ソフトウェアにて、写真付き書類の写し1点(厚みその他の特徴&本人確認時に撮影されたもの)の送信 |

ホ |

専用ソフトウェアにて、写真付き書類の写し1点(厚みその他の特徴&本人確認時に撮影されたもの)の送信 |

|

ホ |

専用ソフトウェアにて、写真付き・ICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 |

へ |

専用ソフトウェアにて、写真付き・ICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 |

へ |

専用ソフトウェアにて、写真付き・ICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 |

|

へ |

専用ソフトウェアにて、写真付き・ICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 |

ト |

専用ソフトウェアにて、写真付き書類の写し1点(厚みその他の特徴&本人確認時に撮影されたもの)の送信 or 写真付き・ICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 |

ト |

専用ソフトウェアにて、写真付き書類の写し1点(厚みその他の特徴&本人確認時に撮影されたもの)の送信 or 写真付き・ICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 |

|

ト |

本人確認書類の原本1点の送付 or 専用ソフトウェアにてICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 |

チ |

本人確認書類の原本1点の送付 or 写真付き・ICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 or 専用ソフトウェアにて写真付き書類の写し1点(厚みその他の特徴&本人確認時に撮影されたもの)の送信 |

チ |

本人確認書類の原本1点の送付 or 写真付き・ICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 or 専用ソフトウェアにて写真付き書類の写し1点(厚みその他の特徴&本人確認時に撮影されたもの)の送信 |

|

❌ |

廃止 |

リ |

本人確認書類2点の送付 or 本人確認書類の写し1点+補完書類1点の送付 |

リ |

本人確認書類2点の送付 or 本人確認書類の写し1点+補完書類1点の送付 |

|

チ |

※給与振込用口座の開設、または有価証券取引でマイナンバー取得済みの場合が該当 住所記載の本人確認書類の写し1点の送付 or 本人確認書類1点の写しと住所記載の補完書類1点の送付 |

ヌ |

※給与振込用口座の開設、または有価証券取引でマイナンバー取得済みの場合が該当 本人確認書類の写し1点の送付 |

ヌ |

※給与振込用口座の開設、または有価証券取引でマイナンバー取得済みの場合が該当 本人確認書類の写し1点の送付 |

|

リ |

カード代替電磁的記録を構成する電磁的記録のうち氏名、住居、生年月日、写真情報の送信 |

ル |

カード代替電磁的記録を構成する電磁的記録のうち氏名、住居、生年月日、写真情報の送信 |

||

|

ヌ |

本人限定郵便(受取時の確認書類は、写真付き本人確認書類である必要ありのもの) |

ヲ |

本人限定郵便(受取時の確認書類は、写真付き本人確認書類である必要ありのもの) |

ル |

本人限定郵便(受取時の確認書類は、写真付き本人確認書類である必要ありのもの) |

|

ル |

電子証明書+電子署名 |

ワ |

電子証明書+電子署名 |

ヲ |

電子証明書+電子署名 |

|

ヲ |

公的個人認証(電子署名) |

カ |

公的個人認証(電子署名) |

ワ |

公的個人認証(電子署名) |

|

ワ |

特定認証業務の電子証明書+電子署名 |

ヨ |

特定認証業務の電子証明書+電子署名 |

カ |

特定認証業務の電子証明書+電子署名 |

|

カ |

※住民基本台帳法の適用を受けない者又は同法第17条第3号に規定する国外転出者が該当 本人確認書類の原本1点の送付 or 写真付き書類の写し1点(厚みその他の特徴&本人確認時に撮影されたもの)の送信 |

- |

- |

- |

- |

|

ヨ |

※住民基本台帳法の適用を受けない者又は同法第17条第3号に規定する国外転出者が該当 現住所記載の本人確認書類の写し2点の送付 or 現住所記載の本人確認書類の写し1点と現住所記載の補完書類1点の送付 or 現住所未記載の本人確認書類の写し1点と補完書類2点(内1点は現住所記載)の送付 |

- |

- |

- |

- |

※今後、対面方式(イ〜ニの4方式)においても、ICチップ読取をベースにした改正案が発出されることが想定されます。その際は、内容が確認出来次第、本記事に反映する予定です。

※今回対象となる犯罪収益移転防止法や、その対象となる特定事業者などについては、以下の記事もあわせてご参照ください。

▶︎犯罪収益移転防止法(犯収法)とは?2025年2月発出パブコメなど、最新トレンドや本人確認/eKYC要件などを解説

ここからは、各改正施行規則の背景・概要について説明していきます。

2027年4月に予定されている改正の方が、本人確認業務への具体的な影響はより大きいことが予想されます。業務への影響を知りたい方は「2027年4月、改正施行規則の背景および概要」の章のうち「改正内容の詳細」をご覧ください。

2025年6月改正、現行施行規則の背景および概要

まずは、2025年6月24日に施行された現行施行規則(以下、2025年6月現行施行規則)の背景・概要についてお伝えします。

これは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、マイナンバー法)の改正によって、マイナンバーカードと同等の機能(カード代替電磁的記録)をスマートフォンに搭載できるようになったことを踏まえた動きになります。

これまで、行政手続きや本人確認でマイナンバーカードを使うには、当然ながら「物理的なマイナンバーカード」が手元に必要でした。よって、カードを持ち歩く手間や紛失のリスクが継続的な課題として挙げられていました。

また、昨今の特殊詐欺や携帯電話の不正契約といった社会問題が増加し、非対面での厳格な本人確認方法が求められるようになってきたことから、「マイナンバーカードが手元になくてもマイナンバーカードの機能を使えるようにすること」が一つの解決策として求められるようになりました。

この動きを法的に後押ししたのが、2024年5月31日に成立し、6月7日に公布された改正マイナンバー法を含む「デジタル社会形成基本法等の一部改正法」(正式名称:情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律)です。

この中の改正マイナンバー法の施行により、Apple Walletなどのスマートフォン搭載ウォレットに、マイナンバーカードの券面記載事項を搭載できるようになりました。(あくまで券面記載事項が格納されるのであり、公的個人認証を行うための電子証明書は格納されません)

よって、マイナンバーカードとスマートフォンの両方を持っている方であれば、マイナンバーカードが保有している基本4情報(※)など(氏名、生年月日、住所、性別、マイナンバー、顔写真)の証明機能をスマートフォンに搭載し、本人確認書類として利用する法的基盤が整ったということです。

※基本4情報:氏名・生年月日・性別・住所。昨今ではジェンダーアイデンティティへの配慮として「性別」を除外した「基本3情報」を活用する機運が高まっており、今回のテーマである2024年5月27日施行の改正マイナンバー法では、新しいマイナンバーカードについて、現状のカードに記載されている性別の表記を削除することが盛り込まれました。

このようなマイナンバーカードと同等のスマートフォン機能を「カード代替電磁的記録」として規定し、施行規則に新たなる本人確認手法として追加されたのが、現行施行規則が改正された大きな背景となります。

改正内容の詳細

次に、現行施行規則における、従前との本人確認手法(犯収法施行規則第6条第1項第1号)の変更点を概観します。

以下は、2025年6月現行施行規則(左側)と2025年6月23日以前の施行規則(右側)のポイント比較表です。本人確認手法を示す条文番号「イ、ロ、ハ…」の割り振りについて、今回新たに追加された「ル」(カード代替電磁的記録を用いた本人確認手法)以降で変更されていることが確認できます。

※緑色は従前(2025年6月23日以前)の内容から変更/追加される箇所を表現

| 2025年6月現行施行規則 (2025年6月24日 〜2027年3月31日) |

2025年6月23日以前の施行規則 | ||

|

イ |

対面にて写真付き本人確認書類1点の提示 |

イ |

対面にて写真付き本人確認書類1点の提示 |

|

ロ |

対面にて写真なし本人確認書類1点の提示 |

ロ |

対面にて写真なし本人確認書類1点の提示 |

|

ハ |

対面にて写真なし本人確認書類2点の提示 |

ハ |

対面にて写真なし本人確認書類2点の提示 |

|

ニ |

対面にて写真なし本人確認書類1点の提示 |

ニ |

対面にて写真なし本人確認書類1点の提示 |

|

ホ |

専用ソフトウェアにて、写真付き書類の写し1点(厚みその他の特徴&本人確認時に撮影されたもの)の送信 |

ホ |

専用ソフトウェアにて、写真付き書類の写し1点(厚みその他の特徴&本人確認時に撮影されたもの)の送信 |

|

へ |

専用ソフトウェアにて、写真付き・ICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 |

へ |

専用ソフトウェアにて、写真付き・ICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 |

|

ト |

専用ソフトウェアにて、写真付き書類の写し1点(厚みその他の特徴&本人確認時に撮影されたもの)の送信 or 写真付き・ICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 |

ト |

専用ソフトウェアにて、写真付き書類の写し1点(厚みその他の特徴&本人確認時に撮影されたもの)の送信 or 写真付き・ICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 |

|

チ |

本人確認書類の原本1点の送付 or 写真付き・ICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 or 専用ソフトウェアにて写真付き書類の写し1点(厚みその他の特徴&本人確認時に撮影されたもの)の送信 |

チ |

本人確認書類の原本1点の送付 or 写真付き・ICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 or 専用ソフトウェアにて写真付き書類の写し1点(厚みその他の特徴&本人確認時に撮影されたもの)の送信 |

|

リ |

本人確認書類2点の送付 or 本人確認書類の写し1点+補完書類1点の送付 |

リ |

本人確認書類2点の送付 or 本人確認書類の写し1点+補完書類1点の送付 |

|

ヌ |

※給与振込用口座の開設、または有価証券取引でマイナンバー取得済みの場合が該当 本人確認書類の写し1点の送付 |

ヌ |

※給与振込用口座の開設、または有価証券取引でマイナンバー取得済みの場合が該当 本人確認書類の写し1点の送付 |

|

ル |

カード代替電磁的記録を構成する電磁的記録のうち氏名、住居、生年月日、写真情報の送信 |

- | - |

|

ヲ |

本人限定郵便(受取時の確認書類は、写真付き本人確認書類である必要ありのもの) |

ル |

本人限定郵便(受取時の確認書類は、写真付き本人確認書類である必要ありのもの) |

|

ワ |

電子証明書+電子署名 |

ヲ |

電子証明書+電子署名 |

|

カ |

公的個人認証(電子署名) |

ワ |

公的個人認証(電子署名) |

|

ヨ |

特定認証業務の電子証明書+電子署名 |

カ |

特定認証業務の電子証明書+電子署名 |

ご覧いただくとお分かりの通り、2025年6月現行施行規則では、基本的にはこのカード代替電磁的記録を用いた本人確認手法(第6条1項1号ル)の追加以外、内容面における変更はありません。

新たに追加されたカード代替電磁的記録を用いた本人確認を実装される場合は、デジタル庁への利用申請・承諾を経て、手法としての機能実装を進めていただく形になります。

2027年4月、改正施行規則の背景および概要

続いて、2027年4月1日に施行が予定されている改正施行規則(以下、2027年改正施行規則)の背景・概要についてお伝えします。

本改正案の重要なポイントは、偽造身分証による犯罪に巻き込まれるリスク防止の観点から、現行の特定事業者においてこれまで主流だった「ホ方式」(身分証撮影+セルフィー撮影)などを廃止し、代わりに公的個人認証サービス(JPKI:Japanese Public Key Infrastructure)を使ってマイナンバーカードのICチップを読み取る「JPKI方式(旧ワ方式)」へと原則一本化するというものです。

これは、2023年6月9日に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」の内容を踏襲したものとなります。

ここで、目指すべきデジタル社会の実現に向けて政府が迅速かつ重点的に実施すべき施策が明記されたわけですが、その中の主要トピックの一つとしてマイナンバーカードの機能拡充や安全・安心対策に関する項目が挙げられています。

特に「③『オンライン市役所サービス』の推進」と題された中見出し部分においては以下のように記述されており、行政/自治体手続きDXからのアプローチにおいても公的個人認証サービスの活用が前提とされています。

犯罪による収益の移転防止に関する法律51、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律52(携帯電話不正利用防止法)に基づく非対面の本人確認手法は、マイナンバーカードの公的個人認証に原則として一本化し、運転免許証等を送信する方法や、顔写真のない本人確認書類等は廃止する。対面でも公的個人認証による本人確認を進めるなどし、本人確認書類のコピーは取らないこととする。

引用:デジタル庁「デジタル社会の実現に向けた重点計画」p54

これを踏まえて、2024年6月13日に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」でも、今後犯罪収益移転防止法および携帯電話不正利用防止法に基づく本人確認手法は、マイナンバーカードの公的個人認証サービスに原則一本化し、身分証画像を送信する方法や顔写真のない本人確認書類は廃止する、との内容が盛り込まれています。

出典:デジタル庁「デジタル社会の実現に向けた重点計画 第4 ⼯程表」

つまり、デジタル庁から発表されている方針としても、非対面の方式においては、今後はマイナンバーカードを利用した公的個人認証サービス(現在のワ方式)に一本化し、運転免許証などの画像送信や、顔写真のない本人確認書類を用いる方式は廃止される方針で進んでいます。

それらを反映した改正犯罪収益移転防止法施行規則の一部(第6条1項1号の部分)が冒頭に掲載した比較表で、改正の概要としては以下となります。

- 自然人の本人特定事項の確認方法につき、本人確認書類の画像情報の送信を受ける方法、本人確認書類の写しの送付を受ける方法を原則廃止(※1)し、マイナンバーカードの公的個人認証に原則一本化(※2)する。

※1:一部法人の被用者の給与等の振込口座の開設等、なりすまし等のリスクが低い類型を除く。※2: ICチップ付きの本人確認書類(運転免許証等)のICチップ情報の送信を受ける方法等、なりすまし等のリスクが低いものは存置する。

- 法人の本人特定事項の確認方法につき、本人確認書類の原本又は写しの送付を受ける方法について、写しの利用を不可とし、原本に限定する。

- ICチップ付きの本人確認書類を保有しない者等への対応として、偽造を防止するための措置が講じられた一定の本人確認書類(住民票の写し等)の原本の送付を受け、かつ、取引関係文書を転送不要郵便物等として送付する方法を存置するなど、必要な補完措置を整備する。

現在の犯罪収益移転防止法施行規則に沿って運転免許証などの画像送信や顔写真のない本人確認書類を用いる方式を採用している特定事業者は、今後、ICチップを用いる方式へと移行する必要があると言えます。

改正内容の詳細

次に、2027年4月1日以降の本人確認手法(犯収法施行規則第6条第1項第1号)の変更点を概観します。

以下は、冒頭の比較表の再掲です。現行の施行規則(右側)と、2027年4月以降の施行規則(左側、予定)のポイント比較表です。本人確認手法を示す「イ、ロ、ハ…」の記号の割り振り自体は、現行の「イ」から「カ」までという大きな枠組みは維持されますが、その内容は先述の改正の概要に沿って大きく変わります。

※青色は現行内容から変更/追加される箇所、赤色は現行内容から削除される箇所をそれぞれ表現

| 2027年改正施行規則 (2027年4月1日以降) |

2025年6月現行施行規則 (2025年6月24日 〜2027年3月31日) |

||

|

イ |

対面にて写真付き本人確認書類1点の提示 |

イ |

対面にて写真付き本人確認書類1点の提示 |

|

ロ |

対面にて写真なし本人確認書類1点の提示 |

ロ |

対面にて写真なし本人確認書類1点の提示 |

|

ハ |

対面にて写真なし本人確認書類2点の提示 |

ハ |

対面にて写真なし本人確認書類2点の提示 |

|

ニ |

対面にて写真なし本人確認書類1点の提示 |

ニ |

対面にて写真なし本人確認書類1点の提示 |

|

❌ |

廃止 |

ホ |

専用ソフトウェアにて、写真付き書類の写し1点(厚みその他の特徴&本人確認時に撮影されたもの)の送信 |

|

ホ |

専用ソフトウェアにて、写真付き・ICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 |

へ |

専用ソフトウェアにて、写真付き・ICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 |

|

へ |

専用ソフトウェアにて、写真付き・ICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 |

ト |

専用ソフトウェアにて、写真付き書類の写し1点(厚みその他の特徴&本人確認時に撮影されたもの)の送信 or 写真付き・ICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 |

|

ト |

本人確認書類の原本1点の送付 or 専用ソフトウェアにてICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 |

チ |

本人確認書類の原本1点の送付 or 写真付き・ICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 or 専用ソフトウェアにて写真付き書類の写し1点(厚みその他の特徴&本人確認時に撮影されたもの)の送信 |

|

❌ |

廃止 |

リ |

本人確認書類2点の送付 or 本人確認書類の写し1点+補完書類1点の送付 |

|

チ |

※給与振込用口座の開設、または有価証券取引でマイナンバー取得済みの場合が該当 住所記載の本人確認書類の写し1点の送付 or 本人確認書類1点の写しと住所記載の補完書類1点の送付 |

ヌ |

※給与振込用口座の開設、または有価証券取引でマイナンバー取得済みの場合が該当 本人確認書類の写し1点の送付 |

|

リ |

カード代替電磁的記録を構成する電磁的記録のうち氏名、住居、生年月日、写真情報の送信 |

ル |

カード代替電磁的記録を構成する電磁的記録のうち氏名、住居、生年月日、写真情報の送信 |

|

ヌ |

本人限定郵便(受取時の確認書類は、写真付き本人確認書類である必要ありのもの) |

ヲ |

本人限定郵便(受取時の確認書類は、写真付き本人確認書類である必要ありのもの) |

|

ル |

電子証明書+電子署名 |

ワ |

電子証明書+電子署名 |

|

ヲ |

公的個人認証(電子署名) |

カ |

公的個人認証(電子署名) |

|

ワ |

特定認証業務の電子証明書+電子署名 |

ヨ |

特定認証業務の電子証明書+電子署名 |

|

カ |

※住民基本台帳法の適用を受けない者又は同法第17条第3号に規定する国外転出者が該当 本人確認書類の原本1点の送付 or 写真付き書類の写し1点(厚みその他の特徴&本人確認時に撮影されたもの)の送信 |

- | - |

|

ヨ |

※住民基本台帳法の適用を受けない者又は同法第17条第3号に規定する国外転出者が該当 現住所記載の本人確認書類の写し2点の送付 or 現住所記載の本人確認書類の写し1点と現住所記載の補完書類1点の送付 or 現住所未記載の本人確認書類の写し1点と補完書類2点(内1点は現住所記載)の送付 |

- | - |

現行の2手法の廃止

表中の赤色で表現した現行の2手法、「身分証撮影+セルフィー撮影」方式(現行施行規則第6条1項1号ホ。以下、ホ方式)と「書類の送付+不要郵便物等の送付」方式(現行施行規則第6条1項1号リ。以下、リ方式)は、いずれも廃止される予定です。

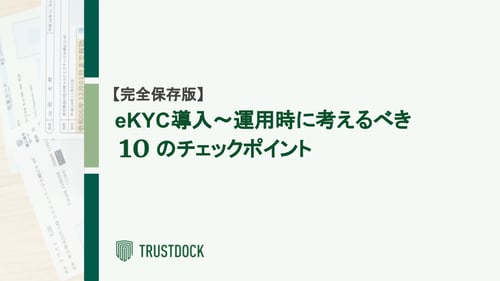

ホ方式では、顧客から写真付き本人確認書類画像と、本人の容貌画像の送信を受ける手法が定められています。必要となるのは、写真付き本人確認書類の写し画像1点と、本人の容貌を撮影した画像データ1点です。

またリ方式では、顧客から本人確認書類画像と本人確認書類の写しの送信、および転送不要郵便の送付を受けるという手法が定められています。

いずれも非対面での本人確認の普及に大きく貢献した一方で、前者については精巧な偽造書類や写真を使ったなりすましのリスクが常に指摘されていました。また後者については、顧客・事業者双方にとって郵送の手間と時間がかかる上、確認書類の写しのみに頼るため、偽造や改ざんのリスクが他の手法に比べて高いと判断されたものと考えられます。

既存手法の整理・変更

既存の複数手法で条文番号の振り直しが発生する他、表中の青色で表現した部分については要件の変更が行われています。

記号の振り直しについては、前述の現行2手法(ホ方式、リ方式)の廃止によって、その分の条文番号が振り直されます。たとえば主要なところでお伝えすると、現行の「ICチップ読取+セルフィー撮影」(以下、ICチップ読取方式)方式である「第6条1項1号へ」は「ホ」に、先述のJPKI方式(旧ワ方式)(※)は「カ」から「ヲ」に、それぞれ変更される予定です。

※公的個人認証サービスを使う本人確認手法について、これまで通称として「ワ方式」と表現し一定の認知があることから、本記事では「JPKI方式(旧ワ方式)」と併記する形で表現しております。

- 2025年6月現行施行規則「第6条1項1号へ」=2027年改正施行規則「第6条1項1号ホ」

- 2025年6月現行施行規則「第6条1項1号カ」(JPKI方式、旧ワ方式)=2027年改正施行規則「第6条1項1号ヲ」

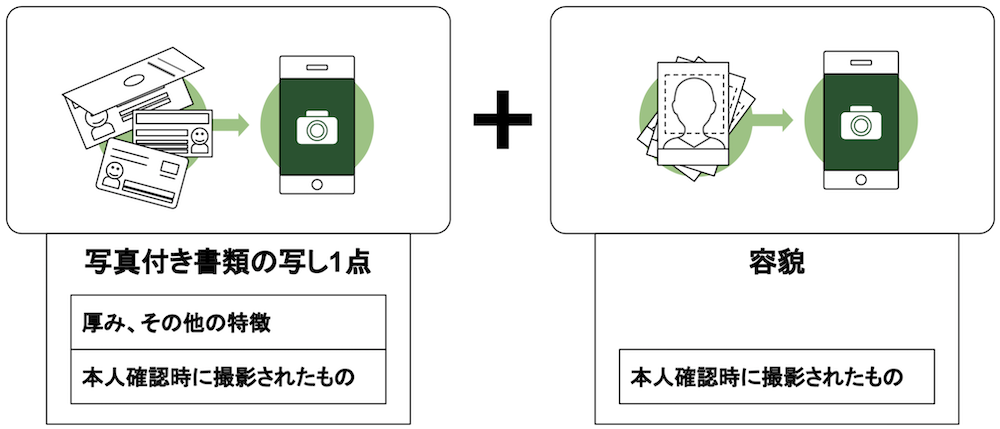

ICチップ読取方式では、顧客から写真付き本人確認書類のICチップ情報と、本人の容貌画像の送信を受ける手法が定められています。必要となるのは、身分証等に埋め込まれたICチップ情報と、本人の容貌を撮影した画像データ1点です。

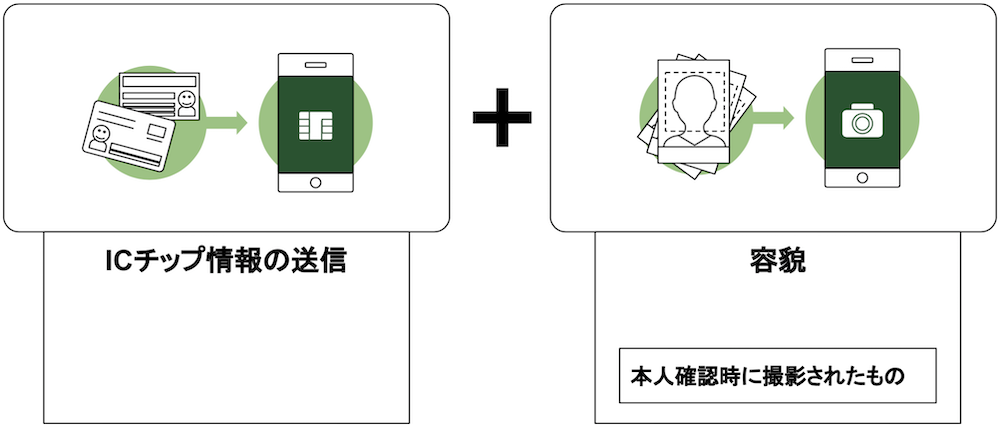

また、今回の改正の要となるJPKI方式(旧ワ方式)では、顧客のマイナンバーカードにあるICチップをスマートフォンで読み取り、J-LISが提供する公的個人認証サービスを用いることで本人確認を完了する手法が定められています。

J-LISとは「地方公共団体情報システム機構」のことで、同機構が提供する公的個人認証サービスは、インターネットを通じて安全・確実な行政手続きなどを行うために、他人によるなりすまし申請や電子データが通信途中で改ざんされていないことを確認するための機能を提供するものです。これは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第17条第1項第6号の規定に基づく総務大臣認定事業者のみ利用が可能となっています。

JPKI方式(旧ワ方式)の要件で公的個人認証サービスを利用する場合には、ICカードの読み取りデバイス(スマホ含む)を通じて、マイナンバーカードの署名用電子証明書を用いて特定取引等に関する情報(口座開設申込書など)に電子署名〜署名検証〜証明書の失効確認を行い、オンライン本人確認を完了させる流れになります。

スマートフォンアプリへの組み込みなど利用ハードルが高い要件ではありますが、TRUSTDOCKによるデジタルIDウォレットのようにスマホでマイナンバーカードが読み取れるアプリであれば、およそ10秒程度で郵送不要、目視確認不要のeKYCができるため、マイナンバーカードを持っているユーザーにおいては対応完了までのスピードが最も早く、事業者側での確認の工数も低く、セキュリティ対策も高い手段となっています。

なお、現行手法から本人確認のための要件が変更される3手法(現行施行規則第6条1項1号ト、チ、ヌ)については、それぞれ以下をご確認ください。

| 2027年改正施行規則 (2027年4月1日以降) |

2025年6月現行施行規則 (2025年6月24日 〜2027年3月31日) |

||

| ヘ | 専用ソフトウェアにて、写真付き・ICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 + 他の特定事業者の銀行・クレジットカード顧客情報との照会照合 or 既存銀行口座への振込 |

ト | 専用ソフトウェアにて、写真付き書類の写し1点(厚みその他の特徴&本人確認時に撮影されたもの)の送信 or 写真付き・ICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 + 他の特定事業者の顧客情報の照会 or 既存銀行口座への振込 |

| ト | 本人確認書類の原本1点の送付 or 専用ソフトウェアにてICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 + 転送不要郵便物等 |

チ | 本人確認書類の原本1点の送付 or 写真付き・ICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 or 専用ソフトウェアにて写真付き書類の写し1点(厚みその他の特徴&本人確認時に撮影されたもの)の送信 + 転送不要郵便物等 |

| チ |

※給与振込用口座の開設、または有価証券取引でマイナンバー取得済みの場合が該当 住所記載の本人確認書類の写し1点の送付 or 本人確認書類1点の写しと住所記載の補完書類1点の送付 |

ヌ |

※給与振込用口座の開設、または有価証券取引でマイナンバー取得済みの場合が該当 本人確認書類の写し1点の送付 |

2手法の新設

今回の改正では、主に海外に居住する日本人など、住民基本台帳法の適用を受けない方などを対象とした2つの手法が新たに追加されます。これにより、これまでオンラインなど非対面での本人確認が難しかった層へのサービス提供がしやすくなることが期待されます。

| 改正施行規則第6条1項1号カ |

※住民基本台帳法の適用を受けない者又は同法第17条第3号に規定する国外転出者が該当 本人確認書類の原本1点の送付 or 写真付き書類の写し1点(厚みその他の特徴&本人確認時に撮影されたもの)の送信 |

| 改正施行規則第6条1項1号ヨ |

※住民基本台帳法の適用を受けない者又は同法第17条第3号に規定する国外転出者が該当 現住所記載の本人確認書類の写し2点の送付 or 現住所記載の本人確認書類の写し1点と現住所記載の補完書類1点の送付 or 現住所未記載の本人確認書類の写し1点と補完書類2点(内1点は現住所記載)の送付 |

JPKI方式とICチップ読取方式、どちらを採用するべきか?

JPKI方式(旧ワ方式)とICチップ読取方式(2025年6月現行施行規則第6条1項1号ヘ)、それから廃止予定のホ方式(2025年6月現行施行規則第6条1項1号ホ)との確認項目に関する違いをまとめたものが以下となります。

また、ホ方式が廃止された際に、ユーザーがどの本人確認手法を使うのが良いかを表したフローチャートが以下になります。ポイントは、マイナンバーカードによるJPKI方式(旧ワ方式)が利用できない場合における、ICチップ読取方式の受け皿としての弾力性の高さにあります。

JPKI方式(旧ワ方式)を利用する場合、ユーザーがマイナカードの署名用電子証明書パスワードを把握している必要があります。

把握していない場合は、代わりにマイナカードをスマホにかざしてもらうだけの運用が可能ですし、マイナカードそのものを所持していないユーザーについても、免許証や在留カードをスマホにかざしてPINを入力する形での利用が考えられます(いずれもICチップ読取方式)。

そして、このどれにも該当しない場合は、最終手段として郵送による本人確認を行うという形で、手法としては大きく3パターンに分類されることになるでしょう。

なお、公的個人認証サービスはマイナンバーカードをかざして数秒で完了するシンプルな体験ですので、読み取りに利用するスマートフォンアプリの品質が重要です。

TRUSTDOCKでは、2024年までに100万人を超えるユーザーに公的個人認証を提供してきた実績があり、TRUSTDOCKアプリとSDKはその圧倒的な数のユーザーの声を元に改善を重ねてきましたので、採用いただくことでなめらかなユーザー体験を提供することができます。

施行規則の条文ベースによる改正前後比較

最後に、2027年改正施行規則(左列)、2025年6月現行施行規則(真ん中列)、2025年6月23日以前の施行規則(右列)の条文比較表を掲載します。詳細内容の確認の一環としてご活用ください。

※最新情報は必ず警察庁など主管する省庁のページなどをチェックしてください

※緑色は2025年6月24日施行にともなう変更箇所、青色は2027年4月1日予定の施行にともなう変更/追加予定箇所、赤色は2027年4月1日予定の施行にともなう削除予定箇所をそれぞれ表現

| 2027年改正施行規則 (2027年4月1日以降) |

2025年6月現行施行規則 |

2025年6月23日以前の施行規則 | |||

|

イ |

当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類(次条に規定する書類をいう。以下同じ。)のうち同条第一号又は第四号に定めるもの(同条第一号ハからホまでに掲げるものを除く。以下「写真付き本人確認書類」という。)の提示(同条第一号ロに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。ロ及びハにおいて同じ。)の代表者等からの提示を除く。)を受ける方法 |

イ |

当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類(次条に規定する書類をいう。以下同じ。)のうち同条第一号又は第四号に定めるもの(同条第一号ハからホまでに掲げるものを除く。以下「写真付き本人確認書類」という。)の提示(同条第一号ロに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。ロ及びハにおいて同じ。)の代表者等からの提示を除く。)を受ける方法 |

イ |

当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類(次条に規定する書類をいう。以下同じ。)のうち同条第一号又は第四号に定めるもの(同条第一号ハからホまでに掲げるものを除く。以下「写真付き本人確認書類」という。)の提示(同条第一号ロに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。ロ及びハにおいて同じ。)の代表者等からの提示を除く。)を受ける方法 |

|

ロ |

当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類(次条第一号イに掲げるものを除く。)の提示(同号ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている当該顧客等の住居に宛てて、預金通帳その他の当該顧客等との取引に係る文書(以下「取引関係文書」という。)を書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるもの(以下「書留郵便等」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(以下「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法 |

ロ |

当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類(次条第一号イに掲げるものを除く。)の提示(同号ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている当該顧客等の住居に宛てて、預金通帳その他の当該顧客等との取引に係る文書(以下「取引関係文書」という。)を書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるもの(以下「書留郵便等」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(以下「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法 |

ロ |

当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類(次条第一号イに掲げるものを除く。)の提示(同号ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている当該顧客等の住居に宛てて、預金通帳その他の当該顧客等との取引に係る文書(以下「取引関係文書」という。)を書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるもの(以下「書留郵便等」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(以下「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法 |

|

ハ |

当該顧客等若しくはその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号ハに掲げるもののいずれか二の書類の提示を受ける方法又は同号ハに掲げる書類及び同号ロ、ニ若しくはホに掲げる書類若しくは当該顧客等の現在の住居の記載がある補完書類(次項に規定する補完書類をいう。以下この号において同じ。)の提示(同号ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受ける方法 |

ハ |

当該顧客等若しくはその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号ハに掲げるもののいずれか二の書類の提示を受ける方法又は同号ハに掲げる書類及び同号ロ、ニ若しくはホに掲げる書類若しくは当該顧客等の現在の住居の記載がある補完書類(次項に規定する補完書類をいう。ニ及びリにおいて同じ。)の提示(同号ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受ける方法 |

ハ |

当該顧客等若しくはその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号ハに掲げるもののいずれか二の書類の提示を受ける方法又は同号ハに掲げる書類及び同号ロ、ニ若しくはホに掲げる書類若しくは当該顧客等の現在の住居の記載がある補完書類(次項に規定する補完書類をいう。ニ及びリにおいて同じ。)の提示(同号ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受ける方法 |

|

ニ |

当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号ハに掲げるものの提示を受け、かつ、当該本人確認書類以外の本人確認書類若しくは当該顧客等の現在の住居の記載がある補完書類又はその写しの送付を受ける方法 |

ニ |

当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号ハに掲げるものの提示を受け、かつ、当該本人確認書類以外の本人確認書類若しくは当該顧客等の現在の住居の記載がある補完書類又はその写しの送付を受ける方法 |

ニ |

当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号ハに掲げるものの提示を受け、かつ、当該本人確認書類以外の本人確認書類若しくは当該顧客等の現在の住居の記載がある補完書類又はその写しの送付を受ける方法 |

|

号の細分を削る |

ー |

ホ |

当該顧客等又はその代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の容貌及び写真付き本人確認書類の画像情報であって、当該写真付き本人確認書類に係る画像情報が、当該写真付き本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日、当該写真付き本人確認書類に貼り付けられた写真並びに当該写真付き本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受ける方法 |

ホ |

当該顧客等又はその代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の容貌及び写真付き本人確認書類の画像情報であって、当該写真付き本人確認書類に係る画像情報が、当該写真付き本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日、当該写真付き本人確認書類に貼り付けられた写真並びに当該写真付き本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受ける方法 |

|

ホ |

当該顧客等又はその代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の容貌の画像情報をいう。)の送信を受けるとともに、当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の写真付き本人確認書類(氏名、住居、生年月日及び写真の情報が記録されている半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二条第一項に規定する半導体集積回路をいう。以下同じ。)が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法 |

ヘ |

当該顧客等又はその代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の容貌の画像情報をいう。)の送信を受けるとともに、当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の写真付き本人確認書類(氏名、住居、生年月日及び写真の情報が記録されている半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二条第一項に規定する半導体集積回路をいう。以下同じ。)が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法 |

へ |

当該顧客等又はその代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の容貌の画像情報をいう。)の送信を受けるとともに、当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の写真付き本人確認書類(氏名、住居、生年月日及び写真の情報が記録されている半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二条第一項に規定する半導体集積回路をいう。以下同じ。)が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法 |

|

ヘ |

当該顧客等又はその代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、当該顧客等又はその代表者等に当該ソフトウェアを使用して読み取りをさせた当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号又は第四号に定めるもの(同条第一号ニ及びホに掲げるものを除き、一を限り発行又は発給されたものであって、氏名、住居及び生年月日の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、次に掲げる行為のいずれかを行う方法(取引の相手方が次の(1)又は(2)に規定する氏名、住居及び生年月日の確認に係る顧客等になりすましている疑いがある取引又は当該確認が行われた際に氏名、住居及び生年月日を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が氏名、住居及び生年月日を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間における取引を行う場合を除く。) (1) 他の特定事業者が令第七条第一項第一号イに掲げる取引又は同項第三号に定める取引を行う際に当該顧客等について氏名、住居及び生年月日の確認を行い、当該確認に係る確認記録を保存し、かつ、当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等しか知り得ない事項その他の当該顧客等が当該確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す事項の申告を受けることにより当該顧客等が当該確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認していることを確認すること。 (2) 当該顧客等の預金又は貯金口座(当該預金又は貯金口座に係る令第七条第一項第一号イに掲げる取引を行う際に当該顧客等について氏名、住居及び生年月日の確認を行い、かつ、当該確認に係る確認記録を保存しているものに限る。)に金銭の振込みを行うとともに、当該顧客等又はその代表者等から当該振込みを特定するために必要な事項が記載された預貯金通帳の写し又はこれに準ずるものの送付を受けること。 |

ト |

当該顧客等又はその代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号又は第四号に定めるもの(同条第一号ニ及びホに掲げるものを除き、一を限り発行又は発給されたものに限る。以下トにおいて単に「本人確認書類」という。)の画像情報であって、当該本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受け、又は当該顧客等若しくはその代表者等に当該ソフトウェアを使用して読み取りをさせた当該顧客等の本人確認書類(氏名、住居及び生年月日の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、次に掲げる行為のいずれかを行う方法(取引の相手方が次の(1)又は(2)に規定する氏名、住居及び生年月日の確認に係る顧客等になりすましている疑いがある取引又は当該確認が行われた際に氏名、住居及び生年月日を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が氏名、住居及び生年月日を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間における取引を行う場合を除く。) (1) 他の特定事業者が令第七条第一項第一号イに掲げる取引又は同項第三号に定める取引を行う際に当該顧客等について氏名、住居及び生年月日の確認を行い、当該確認に係る確認記録を保存し、かつ、当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等しか知り得ない事項その他の当該顧客等が当該確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す事項の申告を受けることにより当該顧客等が当該確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認していることを確認すること。 (2) 当該顧客等の預金又は貯金口座(当該預金又は貯金口座に係る令第七条第一項第一号イに掲げる取引を行う際に当該顧客等について氏名、住居及び生年月日の確認を行い、かつ、当該確認に係る確認記録を保存しているものに限る。)に金銭の振込みを行うとともに、当該顧客等又はその代表者等から当該振込みを特定するために必要な事項が記載された預貯金通帳の写し又はこれに準ずるものの送付を受けること。 |

ト |

当該顧客等又はその代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号又は第四号に定めるもの(同条第一号ニ及びホに掲げるものを除き、一を限り発行又は発給されたものに限る。以下トにおいて単に「本人確認書類」という。)の画像情報であって、当該本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受け、又は当該顧客等若しくはその代表者等に当該ソフトウェアを使用して読み取りをさせた当該顧客等の本人確認書類(氏名、住居及び生年月日の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、次に掲げる行為のいずれかを行う方法(取引の相手方が次の(1)又は(2)に規定する氏名、住居及び生年月日の確認に係る顧客等になりすましている疑いがある取引又は当該確認が行われた際に氏名、住居及び生年月日を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が氏名、住居及び生年月日を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間における取引を行う場合を除く。) (1) 他の特定事業者が令第七条第一項第一号イに掲げる取引又は同項第三号に定める取引を行う際に当該顧客等について氏名、住居及び生年月日の確認を行い、当該確認に係る確認記録を保存し、かつ、当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等しか知り得ない事項その他の当該顧客等が当該確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す事項の申告を受けることにより当該顧客等が当該確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認していることを確認すること。 (2) 当該顧客等の預金又は貯金口座(当該預金又は貯金口座に係る令第七条第一項第一号イに掲げる取引を行う際に当該顧客等について氏名、住居及び生年月日の確認を行い、かつ、当該確認に係る確認記録を保存しているものに限る。)に金銭の振込みを行うとともに、当該顧客等又はその代表者等から当該振込みを特定するために必要な事項が記載された預貯金通帳の写し又はこれに準ずるものの送付を受けること。 |

|

ト |

当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号ニに掲げるものの送付を受け、又は特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、当該顧客等若しくはその代表者等に当該ソフトウェアを使用して読み取りをさせた当該顧客等の本人確認書類のうち同条第一号若しくは第四号に定めるもの(氏名、住居及び生年月日の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該本人確認書類に記載され、又は当該情報に記録されている当該顧客等の住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法 |

チ |

当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号若しくは第四号に定めるもの(以下チ並びにリ及びヌにおいて単に「本人確認書類」という。)の送付を受け、又は当該顧客等の本人確認書類(氏名、住居及び生年月日の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報若しくは本人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に特定事業者が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の本人確認書類(次条第一号イからハまでに掲げるもののうち一を限り発行又は発給されたものに限る。)の画像情報であって、当該本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信(当該本人確認用画像情報にあっては、当該ソフトウェアを使用した送信に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載され、又は当該情報に記録されている当該顧客等の住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法 |

チ |

当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号若しくは第四号に定めるもの(以下チ並びにリ及びヌにおいて単に「本人確認書類」という。)の送付を受け、又は当該顧客等の本人確認書類(氏名、住居及び生年月日の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報若しくは本人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に特定事業者が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の本人確認書類(次条第一号イからハまでに掲げるもののうち一を限り発行又は発給されたものに限る。)の画像情報であって、当該本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信(当該本人確認用画像情報にあっては、当該ソフトウェアを使用した送信に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載され、又は当該情報に記録されている当該顧客等の住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法 |

|

号の細分を削る |

ー |

リ |

当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の現在の住居の記載がある本人確認書類のいずれか二の書類の写しの送付を受け、又は当該顧客等の本人確認書類の写し及び当該顧客等の現在の住居の記載がある補完書類(次項第三号に掲げる書類にあっては、当該顧客等と同居する者のものを含み、当該本人確認書類に当該顧客等の現在の住居の記載がないときは、当該補完書類及び他の補完書類(当該顧客等のものに限る。)とする。)若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写しに記載されている当該顧客等の住居(当該本人確認書類の写しに当該顧客等の現在の住居の記載がない場合にあっては、当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客等の住居)に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法 |

リ |

当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の現在の住居の記載がある本人確認書類のいずれか二の書類の写しの送付を受け、又は当該顧客等の本人確認書類の写し及び当該顧客等の現在の住居の記載がある補完書類(次項第三号に掲げる書類にあっては、当該顧客等と同居する者のものを含み、当該本人確認書類に当該顧客等の現在の住居の記載がないときは、当該補完書類及び他の補完書類(当該顧客等のものに限る。)とする。)若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写しに記載されている当該顧客等の住居(当該本人確認書類の写しに当該顧客等の現在の住居の記載がない場合にあっては、当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客等の住居)に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法 |

|

チ |

次の(1)若しくは(2)に掲げる取引又は当該顧客等との間で(2)に掲げる取引と同時に若しくは連続して行われる令第七条第一項第一号テ若しくはサに掲げる取引を行う際に当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号又は第四号に定めるものの写し(当該本人確認書類の写しに当該顧客等の現在の住居の記載がないときは、当該本人確認書類の写し及び当該記載がある補完書類又はその写し)の送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写しに記載されている当該顧客等の住居(当該本人確認書類の写しに当該顧客等の現在の住居の記載がない場合にあっては、当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客等の住居)に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法 (1) 令第七条第一項第一号イに掲げる取引のうち、法人(特定事業者との間で行われた取引の態様その他の事情を勘案してその行う取引が犯罪による収益の移転の危険性の程度が低いと認められる法人に限る。)の被用者との間で行うもの(当該法人の本店等又は営業所に電話をかけることその他これに類する方法により給与その他の当該法人が当該被用者に支払う金銭の振込みを受ける預金又は貯金口座に係るものであることが確認できるものに限る。) (2) 令第七条第一項第一号リに掲げる取引(特定事業者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下この条及び次条第一号イにおいて「番号利用法」という。)第十四条第一項の規定により当該顧客等から番号利用法第二条第五項に規定する個人番号の提供を受けている場合に限る。) |

ヌ |

次の(1)若しくは(2)に掲げる取引又は当該顧客等との間で(2)に掲げる取引と同時に若しくは連続して行われる令第七条第一項第一号テ若しくはサに掲げる取引を行う際に当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類の写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写しに記載されている当該顧客等の住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法 (1) 令第七条第一項第一号イに掲げる取引のうち、法人(特定事業者との間で行われた取引の態様その他の事情を勘案してその行う取引が犯罪による収益の移転の危険性の程度が低いと認められる法人に限る。)の被用者との間で行うもの(当該法人の本店等又は営業所に電話をかけることその他これに類する方法により給与その他の当該法人が当該被用者に支払う金銭の振込みを受ける預金又は貯金口座に係るものであることが確認できるものに限る。) (2) 令第七条第一項第一号リに掲げる取引(特定事業者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下この条及び次条第一号イにおいて「番号利用法」という。)第十四条第一項の規定により当該顧客等から番号利用法第二条第五項に規定する個人番号の提供を受けている場合に限る。) |

ヌ |

次の(1)若しくは(2)に掲げる取引又は当該顧客等との間で(2)に掲げる取引と同時に若しくは連続して行われる令第七条第一項第一号テ若しくはサに掲げる取引を行う際に当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類の写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写しに記載されている当該顧客等の住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法 (1) 令第七条第一項第一号イに掲げる取引のうち、法人(特定事業者との間で行われた取引の態様その他の事情を勘案してその行う取引が犯罪による収益の移転の危険性の程度が低いと認められる法人に限る。)の被用者との間で行うもの(当該法人の本店等又は営業所に電話をかけることその他これに類する方法により給与その他の当該法人が当該被用者に支払う金銭の振込みを受ける預金又は貯金口座に係るものであることが確認できるものに限る。) (2) 令第七条第一項第一号リに掲げる取引(特定事業者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十四条第一項の規定により当該顧客等から同法第二条第五項に規定する個人番号の提供を受けている場合に限る。) |

|

リ |

当該顧客等から、カード代替電磁的記録(番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録をいう。)を構成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)のうち、当該顧客等の氏名、住居、生年月日及び写真の情報が記録されているもの(以下「特定電磁的記録」という。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。ヌ及び第二十条第一項第五号において同じ。)を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該顧客等のものであることの確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により提供されるプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。ヌ及び第二十条第一項第五号において同じ。)を行う方法 |

ル |

当該顧客等から、カード代替電磁的記録(番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録をいう。)を構成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)のうち、当該顧客等の氏名、住居、生年月日及び写真の情報が記録されているもの(以下「特定電磁的記録」という。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。ヲ及び第二十条第一項第五号において同じ。)を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該顧客等のものであることの確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により提供されるプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。ヲ及び第二十条第一項第五号において同じ。)を行う方法 |

- | - |

|

ヌ |

その取扱いにおいて名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの(特定事業者に代わって住居を確認し、写真付き本人確認書類の提示を受け、並びに第二十条第一項第一号、第三号(括弧書を除く。)及び第十八号に掲げる事項を当該特定事業者に伝達する措置(第十四条第一項第二号イにおいて「写真付き本人確認書類提示等措置」という。)又は特定事業者に代わって住居を確認し、特定電磁的記録の送信を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該顧客等のものであることの確認を行い、並びに第二十条第一項第一号及び第五号に掲げる事項を当該特定事業者に伝達する措置(第十四条第一項第二号ロにおいて「特定電磁的記録送信等措置」という。)がとられているものに限る。)により、当該顧客等に対して、取引関係文書を送付する方法 |

ヲ |

その取扱いにおいて名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの(特定事業者に代わって住居を確認し、写真付き本人確認書類の提示を受け、並びに第二十条第一項第一号、第三号(括弧書を除く。)及び第十八号に掲げる事項を当該特定事業者に伝達する措置(第十四条第一項第二号イにおいて「写真付き本人確認書類提示等措置」という。)又は特定事業者に代わって住居を確認し、特定電磁的記録の送信を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該顧客等のものであることの確認を行い、並びに第二十条第一項第一号及び第五号に掲げる事項を当該特定事業者に伝達する措置(第十四条第一項第二号ロにおいて「特定電磁的記録送信等措置」という。)がとられているものに限る。)により、当該顧客等に対して、取引関係文書を送付する方法 |

ル |

その取扱いにおいて名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの(特定事業者に代わって住居を確認し、写真付き本人確認書類の提示を受け、並びに第二十条第一項第一号、第三号(括弧書を除く。)及び第十七号に掲げる事項を当該特定事業者に伝達する措置がとられているものに限る。)により、当該顧客等に対して、取引関係文書を送付する方法 |

|

ル |

当該顧客等から、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号。以下この項において「電子署名法」という。)第四条第一項に規定する認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書(当該顧客等の氏名、住居及び生年月日の記録のあるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法 |

ワ |

当該顧客等から、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号。以下この項において「電子署名法」という。)第四条第一項に規定する認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書(当該顧客等の氏名、住居及び生年月日の記録のあるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法 |

ヲ |

当該顧客等から、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号。以下この項において「電子署名法」という。)第四条第一項に規定する認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書(当該顧客等の氏名、住居及び生年月日の記録のあるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法 |

|

ヲ |

当該顧客等から、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下この号において「公的個人認証法」という。)第三条第六項又は第十六条の二第六項の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される公的個人認証法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法(特定事業者が公的個人認証法第十七条第四項に規定する署名検証者である場合に限る。) |

カ |

当該顧客等から、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下この号において「公的個人認証法」という。)第三条第六項又は第十六条の二第六項の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される公的個人認証法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法(特定事業者が公的個人認証法第十七条第四項に規定する署名検証者である場合に限る。) |

ワ |

当該顧客等から、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下この号において「公的個人認証法」という。)第三条第六項又は第十六条の二第六項の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される公的個人認証法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法(特定事業者が公的個人認証法第十七条第四項に規定する署名検証者である場合に限る。) |

|

ワ |

当該顧客等から、公的個人認証法第十七条第一項第五号に掲げる内閣総理大臣及び総務大臣の認定を受けた者であって、同条第四項に規定する署名検証者である者が発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務(電子署名法第二条第三項に規定する特定認証業務をいう。)の用に供する電子証明書(当該顧客等の氏名、住居及び生年月日の記録のあるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法 |

ヨ |

当該顧客等から、公的個人認証法第十七条第一項第五号に掲げる内閣総理大臣及び総務大臣の認定を受けた者であって、同条第四項に規定する署名検証者である者が発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務(電子署名法第二条第三項に規定する特定認証業務をいう。)の用に供する電子証明書(当該顧客等の氏名、住居及び生年月日の記録のあるものに限り、当該顧客等に係る利用者(電子署名法第二条第二項に規定する利用者をいう。)の真偽の確認が、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第五条第一項各号に掲げる方法により行われて発行されるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法 |

カ |

当該顧客等から、公的個人認証法第十七条第一項第五号に掲げる内閣総理大臣及び総務大臣の認定を受けた者であって、同条第四項に規定する署名検証者である者が発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務(電子署名法第二条第三項に規定する特定認証業務をいう。)の用に供する電子証明書(当該顧客等の氏名、住居及び生年月日の記録のあるものに限り、当該顧客等に係る利用者(電子署名法第二条第二項に規定する利用者をいう。)の真偽の確認が、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第五条第一項各号に掲げる方法により行われて発行されるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法 |

|

カ |

当該顧客等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者又は同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。以下カ及びヨにおいて同じ。)又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号若しくは第四号に定めるもの(同条第一号ニに掲げるものを除く。)の送付を受け、又は特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の本人確認書類(同条第一号イからハまでに掲げるもののうち一を限り発行又は発給されたものに限る。)の画像情報であって、当該本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている当該顧客等の住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法 |

号の細分を追加 |

- | - | |

|

ヨ |

当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の現在の住居の記載がある本人確認書類のうち次条第一号若しくは第四号に定めるもの(以下ヨにおいて単に「本人確認書類」という。)のいずれか二の書類の写しの送付を受け、又は当該顧客等の本人確認書類の写し及び当該顧客等の現在の住居の記載がある補完書類(次項第三号に掲げる書類にあっては、当該顧客等と同居する者のものを含み、当該本人確認書類に当該顧客等の現在の住居の記載がないときは、当該補完書類及び他の補完書類(当該顧客等のものに限る。)とする。)若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写しに記載されている当該顧客等の住居(当該本人確認書類の写しに当該顧客等の現在の住居の記載がない場合にあっては、当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客等の住居)に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法 |

号の細分を追加 |

- | - |

早めの事前準備が重要

本記事でお伝えしたとおり、犯罪収益移転防止法の特定事業者は、ホ方式の廃止をはじめ、2027年4月に予定されている施行規則の改正に向けて、早い段階で準備を進めることが重要です。

TRUSTDOCKでは “本人確認のプロ”として、求人サービス事業者をはじめ様々な事業体のKYC関連業務をワンストップで支援するAPIソリューションを提供しており、またデジタル身分証を通じていつでもどこでも、どのような状況でも、身元確認をすることができ、誰でも適切な各種サービスを素早く受け取れる世界を目指しています。

また、日頃から関係省庁・関係団体等と連携し、社内や特定の業界に閉じない議論を行い、今後のデジタル社会に必要なeKYCサービスの提供、社会への情報発信等に積極的に取り組んでいるほか、eKYCサービスに関する新たなルールづくりを進めています。

今回お伝えした法改正対応含め、eKYCの導入/改善や本人確認の運用などについてご不明点がある場合は、どうぞお気軽にご相談ください。

なお、eKYCソリューションの導入を検討されている企業の方々や、実際に導入プロジェクトを担当されている方々のために、TRUSTDOCKではPDF冊子「eKYC導入検討担当者のためのチェックリスト」を提供しております。eKYC導入までの検討フローや、運用設計を行う上で重要な検討項目などを、計10個のポイントにまとめていますので、こちらもぜひご活用ください。

(文・長岡武司)

記事内容の正確性、最新性および網羅性の確保に努めておりますが、本記事の利用により生じたいかなる結果についても、当社は一切の責任を負いかねます。ご利用にあたっては、適宜専門家にご相談の上、ご自身の判断と責任において行ってください。