いまや「行政・自治体のDX(デジタルトランスフォーメーション)」は、多くの関係者にとって身近なキーワードとなりました。

2018年秋に経済産業省が発表した「DXレポート」(後述)で言及されていた「2025年の崖」の年を迎えた今、人口減少と社会保障費の増大という構造的課題に直面する我が国において、従来の「大きな政府」「小さな政府」の枠組みを超えた、デジタルテクノロジーを活用した新たな公共サービスのあり方が模索されています。

2021年のデジタル庁設置から4年が経過し、公共のデジタル化を総称する「GovTech(ガヴテック)」が本格的な成果創出フェーズに入っている現時点において、自治体職員はどのような役割を果たすべきなのか。

本記事では、行政DXのこれまでと現在地を俯瞰し、デジタル・ガバメント時代における信頼の基盤となる「本人確認」のあり方について、TRUSTDOCKの考えとアプローチをご紹介します。

※本記事は、記事公開日時点の情報に基づいて記載しております。

産業界から始まったDXトレンド

DXという言葉や概念は、2004年に米インディアナ大学のErik Stolterman教授によって提唱されたものです(当時はスウェーデン・ウメオ大学)。同氏は “Information Technology and the good life” という論文において、「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」という表現を用いて、人間の生活環境におけるデジタルテクノロジーの位置づけとして、デジタルトランスフォーメーション(the digital transformation)のあり方を解説しました。そこから、英語圏で接頭辞「Trans」がX表記されるという習慣をなぞる形で、DXという表記が一般的となりました。

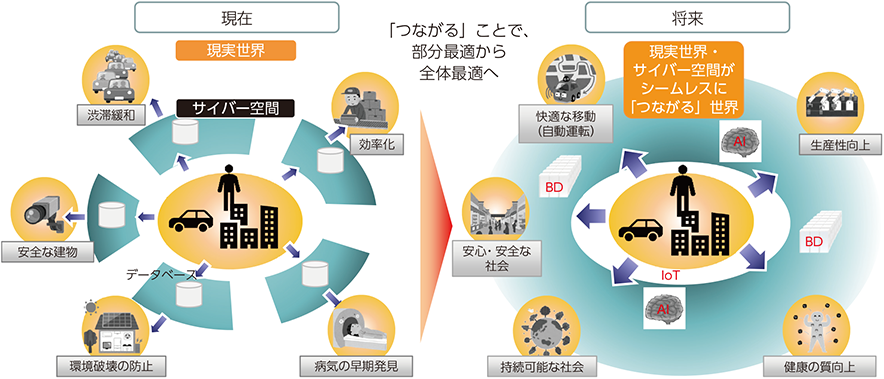

総務省によると、この変化は大きく三段階に分かれるとされています。つまり、まずはインフラや制度、組織、生産方法など従来の社会・経済システムに、AIやIoTといったICT(Information and Communication Technology)が導入されるのが第一段階。次に、社会・経済システムがそれらICTを活用できるように変革されるのが第二段階。そして、実装されたICTキャパシティを最大限に引き出せる新たな社会・経済システムが誕生することが、DXの第三段階であると説かれています。

画像出典:総務省「デジタルトランスフォーメーション」(情報通信白書平成30年版 ポイントより)

ちなみに、DX(デジタルトランスフォーメーション)と混同されがちな2つの言葉として、「デジタイゼーション」と「デジタライゼーション」があります。デジタイゼーションとは、ある工程におけるアナログ情報のデジタル情報への置換を意味し、デジタライゼーションとは、自社のみならず外部環境やビジネス戦略など、関係するプロセス全般をデジタル化することを意味します。社会全体への影響を生み出すことを示すデジタルトランスフォーメーションと比較すると、部分的な概念である点が大きな違いと言えるでしょう。

経産省「DXレポート」の衝撃

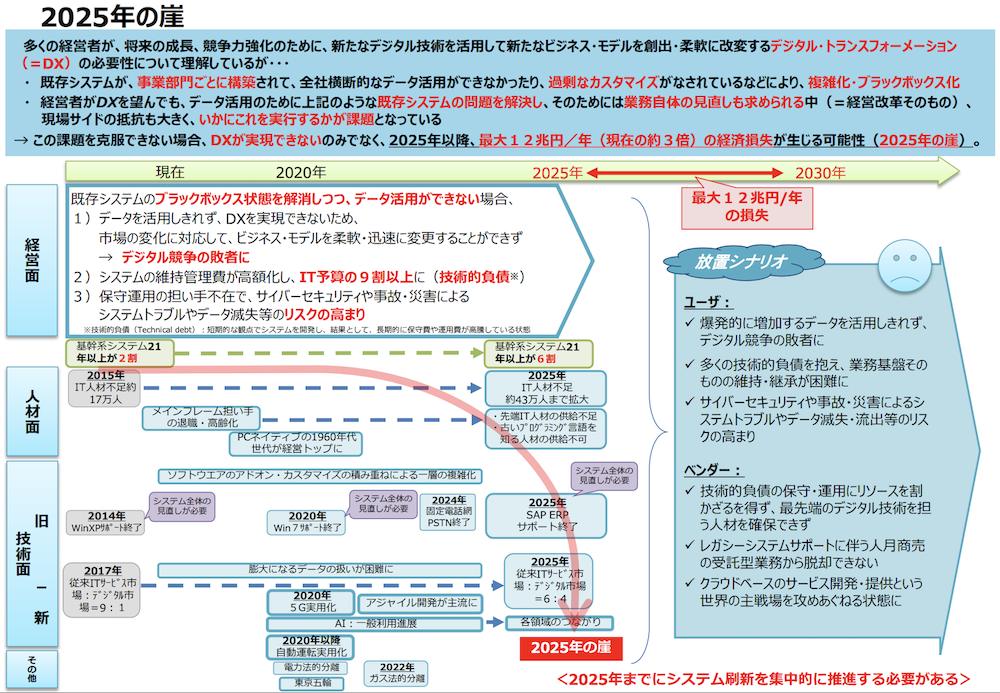

このDXの必要性に関する認知は、少なくとも日本においては、産業界から拡大していきました。具体的には、冒頭にお伝えした経済産業省発表「DXレポート」において「2025年の崖」問題が提唱され、複雑化・ブラックボックス化したレガシーシステムをそのままにした場合、企業はシステムの保守・運用に大きなコストがかかり、そのまま競合他社に淘汰されてしまうという辛辣なストーリーが記されました。

画像出典:経済産業省「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~(サマリー)」

そもそもシステムというものは完成した直後から陳腐化が始まるもので、技術の老朽化やシステム全体のブラックボックス化などといった、典型的な課題が積み重なっていくこととなります。

それでも現場はそのシステムを使った運用を続けていくことになるので、経営者が構造的なDXを望んでいたとしても現場からの抵抗が大きく、なかなか抜本的な改革を進めることができないケースが多く発生します。結果として多くの企業はDXを実現できず、2025年以降には最大12兆円/年(現在の約3倍)の経済損失が生じる可能性があります。これが「2025年の崖」と呼ばれている所以です。

企業にとっては、爆発的に増加するデータを活用しきれずにデジタル競争の敗者になるばかりか、多くの技術的負債を抱えることで業務基盤そのものの維持・継承が困難になり、さらにはサイバーセキュリティ、事故・災害によるシステムトラブルやデータ流出等のリスクも高まることになります。結果、システムの維持管理費が高額化し、やがてIT予算の9割以上を占めるとの指摘もあります。

行政DX(GovTech)が喫緊で必要とされる理由

さて、ここまでは主に産業界におけるDXの必要性について見てきましたが、そこで挙げた課題の多くは、行政府においてもより深刻な問題として横たわっています。

その背景には、職員数の減少と業務の増大・複雑化という構造的な課題があります。総務省が2025年3月に発表した「地方公共団体の職員数の推移(平成6年~令和6年)」によると、自治体職員数は過去30年間で約47万人減少しています。このように、長期的な減少傾向にある中で、特に2025年以降は、団塊ジュニア世代の大量退職も懸念されています(いわゆる「自治体の2025年問題」)。

一方で、頻発・激甚化する自然災害への対応や、複雑化する社会福祉ニーズへの対応など、職員一人ひとりの業務負荷は増すばかりです。コロナ禍を契機にオンライン会議をはじめとするオンラインコミュニケーションツールが普及したものの、依然として多くの手続きが対面や電話、紙ベースで運用されており、デジタルで完結しない “サイロ化した業務フロー” が住民・職員双方の負担となっています。

この状況を打開すべく、国策として強力に推進されているのが、2021年に設立されたデジタル庁を司令塔とする自治体DXです。特に、2025年度末を移行期限とする「自治体情報システムの標準化・共通化」は、まさに待ったなしの状況であり、標準化されたシステムのガバメントクラウド上での利用によるコスト削減やセキュリティ強化、そして災害時にも業務を継続できる体制の構築を進めています。

これは単なる業務効率化に留まらず、データを活用した政策立案(EBPM)や、住民が24時間365日オンラインで手続きを完結できる社会を実現するための土台作りでもあると言えます。

超高齢社会が本格化し、公共サービスの担い手が急速に減少していく未来は、もはや目前に迫っています。テクノロジーの力を最大限活用し、持続可能で質の高い行政サービスをいかに構築するか。行政DXはもはや「議論」の段階ではなく、具体的な期限の中で成果を求められる「実行」フェーズへと完全に移行しているのです。

このように、超高齢社会に突入し、公共の担い手が減少しつつある状況だからこそ、テクノロジーの力を最大限活用した行政・自治体のあり方が喫緊の課題として、まさにリアルタイムで議論されています。

なお、上述のような自治体DXの必要性を端的に伝える内容としては、以下、2019年12月に販売開始されたムック本「NEXT GENERATION GOVERNMENT」の記述が参考の一つとなります。

「公共」の一切を管理し運営しうる「大きい政府」をもつ社会では、ニーズに応えるうちに政府がどんどん大きくなってしまい、それにつれて、むしろサービスの質が低下してしまうという矛盾が起きます。

政府が最低限の「公共」しか管轄しない「小さい政府」をもつ社会では、サービスが民間の運営にまかされてしまうことで、「社会にとって重要な価値をもつもの」よりも「お金が儲かるもの」が重要視されてしまいます。

(中略)

「大きい政府」がやろうとしてできなかったこと、「小さい政府」がやろうとしてできなかったことを、デジタルテクノロジーを使ってつなぎ合わせることで、新しい公共の仕組みをつくり出すことができるかもしれません。

引用:若林恵・責任編集「NEXT GENERATION GOVERNMENT」(黒鳥社)p11〜13

諸外国で進むデジタル・ガバメントの構築

行政におけるデジタル・ガバメントの構築は、当然ながら、日本だけではなく諸外国においても積極的に取り組まれています。ここでは代表的な動きとして、EU、デンマーク、エストニア、台湾、イギリス、シンガポールの動向について、それぞれ概要を見ていきます。

※日本国内の詳しい動向を知りたい方は、本記事の次章「脱はんこやデジタル庁など、日本政府のDXに向けた動き」をご覧ください。

■EU(欧州連合):ルール形成を主導する広域連携事例

EUでは2021年3月9日に、2030年までのデジタル化目標を定めた包括的戦略「デジタルの10年(Europe’s Digital Decade)」を掲げ、同戦略を軸に、近年のデジタル・ガバメント政策を積極的に推進しています。この政策プログラムでは大きく4つ、デジタルスキル、インフラ、企業(ビジネス)のデジタル化、そして公共部門のデジタル変革に投資することで、2030年までにEUのデジタル変革を実現する目標を掲げています。

画像出典:European Commission「Digital Decade - Policy programme」

特に重要な成果としては、2022年に採択、2023年5月に施行されたデジタルサービス法(DSA:Digital Services Act)とデジタル市場法(DMA:Digital Markets Act)が挙げられます。これらは既存のEUデジタルサービス規制を現代化し、EU全域に統一されたデジタル規制枠組みを提供しています。

また2024年3月には、EU加盟国27カ国に対して「欧州デジタルIDウォレット(EUDIウォレット)」の発行を義務付ける「欧州デジタルID規則(eIDAS 2.0)」が正式に制定され、EU市民がスマートフォンなどを通じてEU域内の公的サービスや民間サービスにシームレスにアクセスできるようになる仕組みの構築を進めています。

さらに、EU予算「The Digital Europe Programme(DIGITAL)」の2025~2027年作業計画では、13億ユーロをデジタル分野の重要領域に投資し、国境を越えた安全なデータ交換を可能にする「eDelivery」の継続的支援を確認し、主要な公共サービスの100%オンライン化というEU目標の達成を支援しています。

こうした先進的な取り組みと並行して、2023年12月には「AI法(EU AI Act)」についても世界に先駆けて合意に達しており、AIの倫理的活用と安全性確保に向けた法的枠組みを整備しています。

このようにEUでは、人のデータ主権を尊重しつつ技術革新を促進するバランスの取れた政策を推進しており、日本をはじめ、各国のデジタル戦略に大きな影響を与えています。

■デンマーク:柔軟性と機敏性を備えたユーザー(国民)中心設計事例

国連の国際電子政府調査報告書で常に世界トップに君臨するデンマークは、2001年以来、中央政府と地方/地域政府が戦略的に協力してデジタル公共部門の基盤を構築していき、現在では「digital by default(デジタルが当たり前)」の原則が社会の隅々まで浸透しています。

その基盤となるのが、国民の大多数が利用する強力なデジタルアイデンティティシステム「MitID」と、政府からの通知がすべて届くデジタル私書箱「Digital Post」です。

前者について、旧来の「NemID」から完全に移行したMitIDは最も重要な成果の一つとして捉えられており、CPR番号(デンマーク版個人番号)を用いたオンライン本人認証などを行うことで、各種デジタル手続きを進めることができます。行政手続きはもちろん、銀行取引や民間サービスへのログイン、電子署名など、あらゆる場面でのオンライン手続きができるのはもちろん、ライフイベント(出生、就職、退職など)に応じて必要な行政サービスが自動的に提案されるなど、ユーザー中心設計を徹底し市民の手間を極限まで省くべくさまざまな工夫が凝らされています。

画像出典:MitIDサービスページトップ

また後者について、Digital Postは政府や自治体からの通知を電子的に受け取るための公式な窓口であり、国民の利用が法律で義務付けられています。これにより、ペーパーレス化による行政コストの大幅な削減と、確実かつ迅速な情報伝達を実現しています。

なお、デンマークでは「公共部門共同デジタル化戦略(2022-2025年)」や「デンマークのデジタル化に関する政治合意(2024-2027年)」といった政府方針/政治的ビジョンに基づいて、グリーン転換への貢献や労働力不足への対応といった社会課題の解決にデジタル技術を活用することを目指しています。

このように、データを活用したプッシュ型の行政サービスや、AIの活用なども視野に入れ、市民がより質の高いサービスを享受できる社会の実現に向けた、継続的な活動が進められています。

■エストニア:小国ならではの機動力を活かした事例

「電子国家(e-Estonia)」の呼び名で知られるエストニアは、1991年に旧ソ連から独立した後に行政システムの電子化を一気に進め、1997年には国家戦略として「e-Governance」を推進しはじめました。そして現在では、結婚・離婚・不動産売買を除く全ての行政手続きが電子化されています。

その思想的支柱は、「いかなるデータも、所有者は市民自身である」(データ所有権の原則)というものです。

この思想を技術的に実現しているのが、セキュアなデータ連携基盤「X-Road」。投票からパーキングまで様々な領域にまたがって分散したデータを、安全に連携させるべく構築された電子データ共有基盤です。

画像出典:X-road説明ページ(e-Estonia公式サイト)

このX-Roadによって、公共セクターと民間セクターそれぞれの異なる情報システム間でのインターオペラビリティ(相互運用性)が担保されていることから、一度入力・提供した情報は再び入力・提供する必要がないという「ワンスオンリー(再回答不要)の原則」が徹底できています。

また、国民は自らのデータがいつ、どの機関に閲覧されたかを追跡することも可能となっており、選挙の電子投票「i-Voting」や、世界中の誰でも電子住民になれる「e-Residency」とあわせて、エストニアの革新性を象徴する取り組みの一つと言えるでしょう。

近年では、行政手続きにおけるAI活用も積極的に推進しており、さらなる行政の効率化と透明化を追求。人口130万人強の小国ならではの機動力を活かした、デジタル・ガバメントの未来を切り拓く存在と言えます。

■台湾:官民連携を重視する市民協働型の事例

台湾では、2017年に開始されたデジタル変革プログラム「DIGI+(Development, Innovation, Governance, Inclusion)」が基盤となり、公共サービスの効率化・包括性・権利保障を進めています。

その大きな特徴は、「デジタル民主主義」の理念に基づく、行政参加と民主主義の融合と言えるでしょう。特に2022年8月に発足した「數位發展部(デジタル発展省、MODA)」が、その司令塔として「全人民のデジタル・レジリエンス強化(強化數位韌性)」を掲げ、社会全体のデジタル化を加速させています。

台湾の取り組みの核心は、徹底した市民目線にあります。その象徴が、個人が自らのデータを主体的に活用する「MyData」プラットフォームです。これにより、市民は政府機関に保管されている自身の個人データを自らダウンロードしたり、本人の同意に基づき、銀行の融資申請や行政手続きの際にデータをオンラインで直接転送したりできます。煩雑な書類提出の手間を省き、安全かつスムーズなサービス利用を実現しています。

この市民向けサービスの裏側を支えるのが、政府内のデータ連携基盤「T-Road」です。エストニアのX-Roadを参考に設計・命名されたこちらの基盤は、各省庁が持つデータを安全に連携させるためのバックボーンであり、エストニアの取り組み紹介箇所で言及した「ワンスオンリー」の実現に向けた重要なインフラとなっています。

一方で台湾は、トップダウンによる導入には慎重な姿勢も見せます。2018年、台湾政府は従来の物理的な国民身分証機能を拡張し、行政サービス、健康保険、運転免許、電子署名など多様な用途をひとつのデジタルIDカード(eID)に統合する構想を発表しましたが、国民の個人情報過剰収集にともなうプライバシー保護や情報セキュリティなどに対する強い懸念から、開始直前で無期限凍結に至りました。もちろん、これにはさまざまな背景が考えられますが、政府が国民との対話と信頼醸成を最優先する姿勢が表出したという側面も無視できません。

このように台湾では、便利なサービスを提供するためのインフラを整備しつつも、オープンな議論を通じて市民の合意形成を重視する、独自のボトムアップ型「市民協働」のアプローチを特徴としています。

■イギリス:デザイン原則で進める効率的で応答性の高い事例

イギリスでは、2011年に設立された「政府デジタルサービス(GDS:Government Digital Service)」が、デジタル・ガバメントに関する動きを主導してきました。GDSは「政府が提供するのは政策ではなく、国民が使うサービスである」という思想のもと、デザイン原則「Design Principles」を掲げ、ユーザーニーズの徹底的な調査に基づいたサービス開発を推し進めていきました。

その成果の象徴が、政府のあらゆる情報とサービスへの入り口を一つに集約したポータルサイト「GOV.UK」です。複雑だった省庁ごとのWebサイトを統合し、シンプルで一貫したデザインと平易な言葉で情報を提供することで、国民の利便性を劇的に向上させました。

画像出典:GOV.UKサイトトップページ

2021年には、内閣府傘下に「中央デジタル・データオフィス(CDDO:Central Digital and Data Office)」が新設され、それまでGDSが担っていたガバナンスや戦略管理の役割の一部が移管。「デジタルの未来への変革:2022年から2025年のロードマップ」を策定し、市民一人ひとりにとって、よりシームレスで使いやすい行政サービスの実現に向けた取り組みを強力に推進しています。

その中核をなすプロジェクトが「GOV.UK One Login」です。これは、国民が一度のログインで、納税や運転免許の更新、社会保障の申請といった様々な政府サービスに安全にアクセスできるようにする、単一の本人認証システムです。過去のIDシステムの課題を乗り越え、利便性と最高水準のセキュリティを両立させることを目指しており、国民が行政サービスを利用する際の煩わしさを根本から解消することが期待されています。

一方で、政府内部の改革も進んでおり、2019年7月に発表された「国家データ戦略(NDS:The UK National Data Strategy)」に基づいて省庁間の縦割りを打破し、データを安全に共有・活用するための基盤整備が進行中です。これにより、証拠に基づく政策立案を強化するとともに、AIなどの新技術を活用した、より質の高い行政サービスの提供を目指しています。

このようにイギリスでは、単なる手続きの電子化に留まらず、データとデジタル技術を最大限に活用して政府そのものを変革することで、効率的で応答性の高い国家を構築することを目指しています。

■シンガポール:都市国家ならではのトップダウン型事例

2014年以降「スマート国家(Smart Nation Singapore)」構想を国家戦略の核に据えるシンガポールは、国民一人ひとりの生活に寄り添いシームレスに完結するデジタル・ガバメントの構築を強力に推進しており、デジタル経済、デジタル社会と合わせた3本柱を通じてデジタル化への取り組みを推進しています。

その中心的な役割を担うのが、NRIC番号(シンガポール版個人番号)を使ったオンラインサービス「Singpass」(読み方:シングパス)です。こちらは認証ログイン機能による政府系および民間の2,700以上のサービスへのアクセスを可能にする他、NRIC番号のオンライン提示やバーコード認証による窓口確認を可能にする「Digital IC」や、ユーザーが自身の個人情報を管理し、デジタルサービスの手続きにおいて同意のもとでフォームに自動入力(事前入力)できる「Myinfo」機能も搭載しており、国民の手間を劇的に改善しています。

※NRIC番号やSingpassについては以下の記事もあわせてご参照ください。

▶︎シンガポールにおけるPDPA(個人情報保護法)とKYC(本人確認)・KYB(法人確認)事情を解説

2024年10月には、Smart Nation政策のリフレッシュ版として「Smart Nation 2.0」 が発表され、戦略の柱を Trust(信頼)・Growth(成長)・Community(包摂) の3つに再構成しました。

Trustでは、デジタルレジリエンスやサイバーセキュリティ強化策を推進し、Digital Infrastructure Act(2025年後半に導入予定)などを整備中です。Growthでは、「技術革新によって社会全体の成長を促す」という Smart Nation 2.0 の基本思想に沿いつつ、特に「AI活用」を国家戦略の中核に据えています。国が注力する「Singapore AI for Science Initiative」プログラムを通じてAI研究と科学分野の融合を促進。S$1.2億規模の公的投資を通じて、国際競争力を持つAIエコシステムを構築しています。そしてCommunityでは、シニアや低所得層に対するデジタルスキル育成プログラム「Seniors Go Digital」などを実施し、デジタル包摂性を高めています。

このようにシンガポールでは、国が主導して社会と経済のデジタル変革を加速させるアプローチを採用しており、都市国家ならではの強みを発揮しています。

脱はんこやデジタル庁など、日本政府のDXに向けた動き

以上のような諸外国の行政DXの動きに対し、日本に目を向けてみると、特記すべき最初のIT戦略策定は2001年にまで遡ります。

日本政府によるIT戦略の経緯

世界各国がITを国家戦略として集中的・優先的に推進している中、日本では取組の遅れが目立っていたことに起因して、2005年までに世界最先端のIT国家となることを目標にIT基盤整備を進めていくという「e-Japan戦略」が、2001年1月に発表されました。

その後、2003年の「e-Japan戦略Ⅱ」、2006年の「IT新改革戦略」を経て、2013年には「世界最先端IT国家創造宣言」が発表され、同年5月の「内閣法等の一部を改正する法律」の成立に伴って内閣情報通信政策監(以下、政府CIO)が設置されることになりました。さらに5年後の2018年には、新たに「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(以下、デジタル宣言・官民データ計画)が閣議決定され、ここで今も続くデジタル化の3原則となる「デジタルファースト」「ワンスオンリー」「コネクテッド・ワンストップ」が掲げられました。

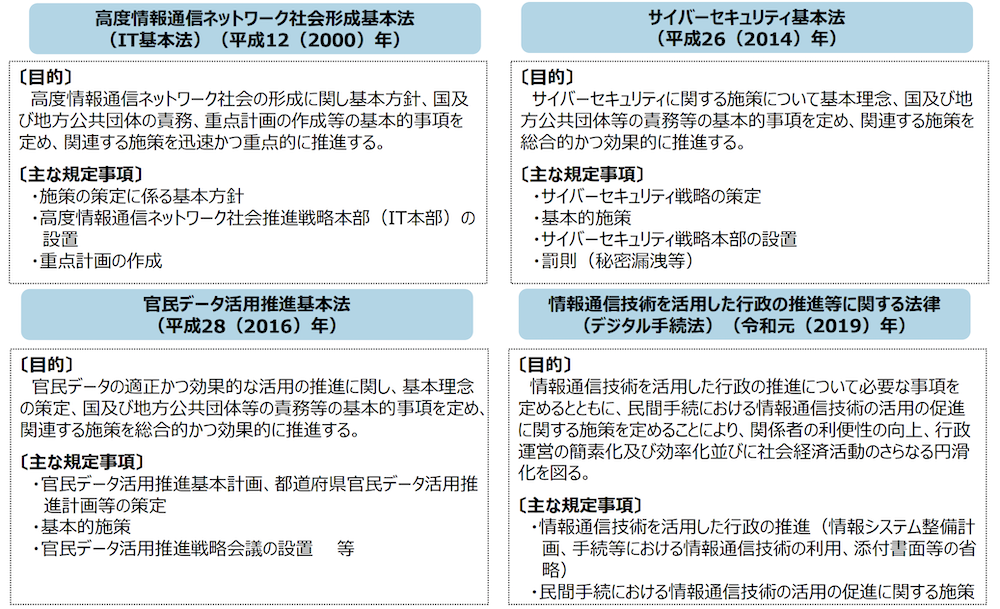

社会全体におけるデジタル化推進に関する法律

画像出典:内閣官房IT総合戦略室/デジタル改革関連法案準備室「これまでの経緯とIT基本法の概要」より

同時期に関係法律の整備も着実に進められました。まずは2000年にネットワークの拡充や官民それぞれにおける様々な分野の情報化についての基本的事項を定めた、言わば「情報政策における憲法」と位置づけられる「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法」(以下、IT基本法)が施行されました。その後、2014年にはサーバーセキュリティ確保のための政策の基本的事項を規定した「サイバーセキュリティ基本法」が、2016年には官民データの活用を推進するための政策の基本事項を規定した「官民データ活用推進基本法」がそれぞれ施行されました。

2019年には、行政のデジタル化に関する基本原則及び行政手続の原則オンライン化のために必要な事項を定めるとともに、行政のデジタル化を推進するための個別分野における各種施策を講ずる「デジタル手続法」(正式名称:情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律案)が公布され、先述のデジタル化3原則が基本原則として定められることになりました。

- デジタルファースト:個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結する

- ワンスオンリー:一度提出した情報は、二度提出することを不要とする(エストニア事例紹介箇所にて既出)

- コネクテッド・ワンストップ:民間サービス含め、複数の手続・サービスをワンストップで実現する

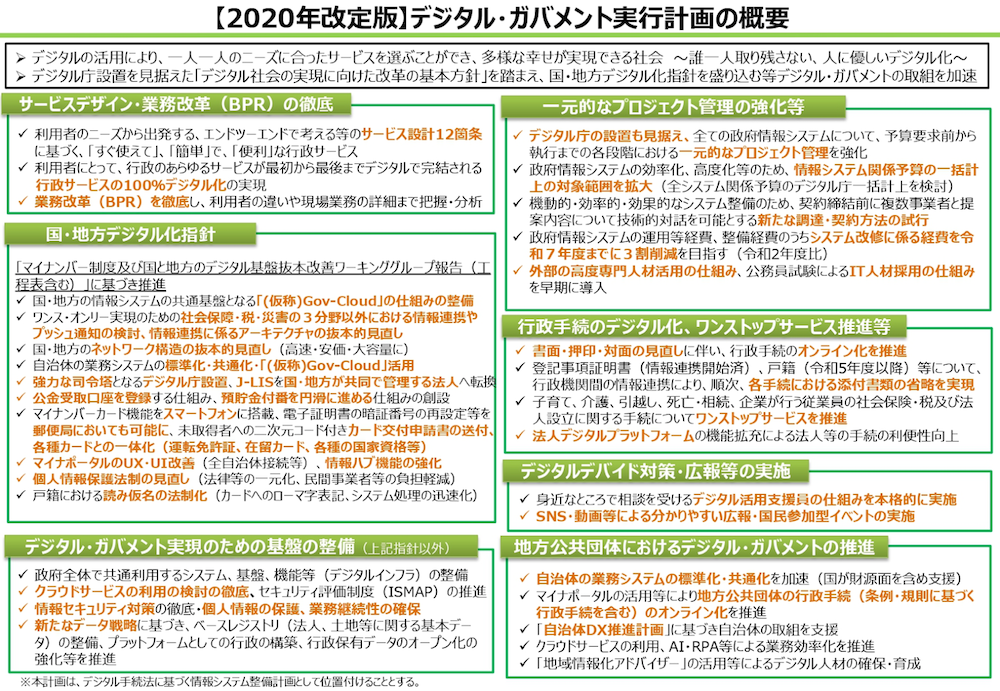

デジタル・ガバメント実行計画とは

こうした法律の成立、施行状況を見てみると、行政DXによるデジタル・ガバメントはなにも最近発生した話題なのではなく、2000年代初頭から議論され続けてきたものであることがお分かりいただけるかと思います。

具体的に重点施策として掲げられたのは、先述した2018年閣議決定のデジタル宣言・官民データ計画であり、この前年となる2017年5月には「デジタル・ガバメント推進方針」(平成29年5月30日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議決定)が策定され、国民と事業者の利便性向上に重点を置いた、行政のあり方そのものをデジタル前提で見直すデジタル・ガバメントの実現を目指すことが明記されました。

ここで描かれた方向性を具体化したものが、「デジタル・ガバメント実行計画」です。2018年1月に初版が策定され、その後「デジタル手続法」第4条に基づく情報通信技術を利用して行われる手続等に係る国の行政機関等の情報システムの整備に関する計画と一体のものとして、2019年12月20日に閣議決定がなされました。

その後、2020年の新型コロナ感染症の拡大など社会の大きな変化を反映しつつ、デジタル庁の設置を見据え各取組の推進を加速させるため、2020年9月に、当時の菅義偉総理が「デジタル改革関係閣僚会議」において、デジタル庁の設置とIT基本法の抜本改正に関する法案提出を明確に指示しました。また同年12月25日には、デジタル・ガバメント実行計画の新計画が策定。デジタル社会の司令塔となるデジタル庁の下、関係施策を強力に進め、デジタル社会を実現していくことが期待された内容となっています。

画像出典:政府CIOポータル「デジタル・ガバメント実行計画 2020年12月25日 改定(閣議決定)概要」

ここでは以下の目標が掲げられ、その実現に向けて、上述の3原則に基づいたデジタル化の推進項目が明記されました。

「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会 ~誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化~」

- サービスデザイン・業務改革(BPR)の徹底

- 国・地方デジタル化指針

- デジタル・ガバメント実現のための基盤の整備(上記指針以外)

- 一元的なプロジェクト管理の強化等

- 行政手続のデジタル化、ワンストップサービス推進等

- デジタルデバイド対策・広報等の実施

- 地方公共団体におけるデジタル・ガバメントの推進

デジタル庁の設置

このデジタル・ガバメント実行計画に加えて、2020年12月25日に閣議決定された「デジタル社会の改革に向けた基本方針」においては、「オープン・透明」「新たな価値の創造」といった基本の10原則とともにデジタル社会の将来像が掲げられ、IT基本法の見直しやデジタル庁設置についても政府の考え方が示されました。

ここまで見てきたように、行政DXをはじめとする高度情報社会の実現には、データの十分な利活用が必要不可欠な条件となります。これに対し、多様で大量なデータ流通による負の側面が昨今で顕在化しており、悪用・乱用からの被害防止等の重要性が高まっていました。

そんな中、2020年以降の新型コロナ対応において国や自治体のデジタル化の遅れが顕著に表れることとなり、それに付随した人材不足や、不十分なシステム連携に伴う行政の非効率もあらわになりました。もちろん、行政のみならず、民間企業においても然りです。

このような背景も相まって、2021年2月9日、当時の菅義偉内閣は日本のデジタル化を強力に推進するための「デジタル改革関連法案」(※)を閣議決定し、同日国会に提出しました。この法案は、長年の課題であった行政の縦割り打破とデジタル化の遅れを解消し、国民生活の利便性向上と持続可能な経済社会の実現を目指すものでした。

※①デジタル社会形成基本法案、②デジタル庁設置法案、③デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案、④公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案、⑤預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案、⑥地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案の6法案

その後、同法案は衆参両院にて可決、2021年5月に成立・公布されました。その翌月、6月18日には、デジタル改革関連法の理念を具現化し、政府が迅速かつ重点的に取り組むべき施策の全体像と工程表(ロードマップ)を示した行動計画として「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(※)が閣議決定されました。これは、同年9月1日に発足するデジタル庁の「設計図」とも言える重要な位置づけを持つ計画であり、日本のデジタル化を国策として強力に推進する意志の表れだったと言えます。

※「デジタル社会の実現に向けた重点計画」は最初の内容以降、デジタル社会形成基本法に基づき、社会情勢の変化や進捗状況を踏まえて毎年改定され、閣議決定されています

これらの経緯を経て、2021年9月の「デジタル庁」発足に至ります。

画像出典:デジタル庁(仮称)創設に向けた人材募集ページ(当時)より

デジタル庁の現在

デジタル庁は、デジタル社会の形成に関する司令塔として、強力な総合調整機能 (勧告権等)を有する組織として組成されました。IT基本法時代においても、各デジタル化施策については内閣官房が総合調整機能を有していたわけですが、各省への勧告権をもっておりませんでした。勧告権を有する組織として、強い実行権限のもとで省庁を横断した施策の実行を可能にすることが、デジタル庁の大きな役割の一つだと言えるでしょう。

現在、デジタル庁の活動は多岐にわたっており、「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化」を掲げ、省庁の縦割りを排し、国の情報システムを統括・監理する役割を担っています。

その中でも特に同庁が力を入れているのが、マイナンバーカードの普及と利用シーンの拡大です。関係省庁との各種調整などを経て健康保険証や運転免許証との一体化を進め、スマートフォンにも搭載することで、行政手続きや民間サービスをシームレスに利用できる社会を目指しています。

また、AI(人工知能)の活用やワンスオンリーの実現、サイバーセキュリティの強化などを通じ、人口減少といった社会課題の解決と、国民・事業者が利便性を実感できるサービスの創出についても、強力に推進しています。

デジタル庁のサイトは非常にシンプルでわかりやすい構成となっているので、各取り組みの詳細については公式サイトをご覧ください。

※マイナンバーカードと運転免許証の一体化による運用については以下の記事もあわせてご参照ください。

▶︎マイナ免許証が交付開始!マイナカードと運転免許証の一体化の経緯やメリット、本人確認/eKYCへの影響を解説

自治体DX推進計画とは

画像出典:総務省「自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画の概要」より

これらの動きを踏まえつつ、デジタル庁設置に先駆けて各地方公共団体(以下、自治体)が取組むべきDX推進の内容を定めたものが、2020年12月に発表された「自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画」(以下、自治体DX推進計画)です。

政府による各種行政DXの施策を、真の形で「誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化」として実現するには、住民に身近な行政を担う自治体、とりわけ市区町村の役割が極めて重要となります。窓口業務をはじめとする各種行政サービスについて、デジタル技術やデータを活用して住民の利便性を向上させ、また並行して業務効率化を図ることで逓減する人的資源を行政サービスの更なる向上に繋げていくことが、今後の地域運営で求められています。

実はこちらの自治体DX推進計画は、その後の国のデジタル政策の進展や社会情勢の変化を反映する形で複数回にわたり改定されており、本記事執筆時点では【第4.0版】が発表されています。

当初の計画は、各自治体でバラバラだった情報システムを統一・標準化するという、いわば「インフラ整備」に最大の焦点が置かれていましたが、改定を重ねるごとに、そのインフラをいかにして住民の利便性向上に繋げるか、という「利用者目線」が強く打ち出されるようになりました。特に「自治体フロントヤード改革」が明記されて以降、窓口業務の改善が大きなテーマとなっています。

また、DXを進める上での二大障壁である「デジタル人材の不足」と「サイバーセキュリティの脅威」に対し、計画では改定のたびに具体的な対策を盛り込み、強化しています。例えば「1人情シス」の解消目標や、システムの共同利用の推進は、特に体力に乏しい小規模自治体への配慮を反映したものと言えます。

さらに、最新の【第4.0版】では「生成AIの活用」が明記され、大きな転換点となっています。これは、単なる業務効率化に留まらず、人口減少が進む中で行政サービスを維持・向上させるための切り札として、国がAIの活用に舵を切ったことを示しています。

行政手続きのデジタル化検討項目

多くの自治体職員が、目に見える形で携わることになる最初の業務DXの一つが、最初の自治体DX推進計画でも言及されている「行政手続のオンライン化」だと言えます。

オンライン化とひと言で言っても、単純にワークフローシステムに載せるだけという話ではなく、以下のような観点での情報整理とアクションが必要となるでしょう。

- 現在行われている行政手続の一覧化と整理(押印や署名、本人確認の有無、申請数等)

- 手続ごとの根拠法の確認(最新の法令がオペレーションやフォーマットに反映されているか)

- システム構築にあたっての情報収集(RFIやRFP等)

- 業務内容やオペレーションフローの整理と再構築(不要なオペレーションや処理が存在していないか等)

- 各種セキュリティーの確認

国のガイドラインに沿うという大きな流れがありつつも、細かい運用段階のレイヤーにおいては、各自治体で検討しなければならない項目は多岐にわたることが想定されます。

TRUSTDOCKが提供する本人確認ソリューションも、上述の情報整理やアクション、要件定義等をサポートする体制のもとでご利用いただけます。これについては後述いたします。

情報のデジタル化に付随するプライバシーとアイデンティティの論点

ここまでは中央省庁、そして自治体によるデジタル・ガバメントの推進について述べてきましたが、先述のとおり、その前提として重要となるのが「情報・データの取扱い」です。

先述のとおり、諸外国におけるデジタル・ガバメントの潮流は加速しており、それに伴いデータ保護や活用に関する法整備が各国で進んでいます。

GDPRから考える個人のデータの保護

その先駆けである欧州のGDPR(General Data Protection Regulation:一般データ保護規則)は、GAFAMに代表される巨大テクノロジー企業を念頭に、デジタル社会における個人のプライバシーのあり方に明確なルールを定めたものとして広く知られています。

特筆すべきは、データ保護当局による厳格な法執行です。違反した場合の制裁金は膨大な金額に上り、例えば2023年にはMeta社に12億ユーロ(約1,900億円)の制裁金が科されるなど、単なる「リスク」ではなく、現実的な事業インパクトとして認識されています。日本企業も決して無関係ではなく、2022年には日系企業初の制裁金事例も発生しており、グローバルで事業を行うすべての企業にとって対応が必須となっています。

また、消費者にとっては、自身のデータを主権的に管理できる権利が強化されます。例えば「データポータビリティ権」は、2025年9月から適用される「データ法(Data Act)」でその概念がさらに拡張され、IoT製品から生じるデータへのアクセスやポータビリティも義務化されます。

さらにEUでは、AIの利用を規制する「AI法」や、オンラインプラットフォームの責任を定める「デジタルサービス法」なども成立しており、GDPRを基盤としたデジタル規制のエコシステムが形成されつつあります。

このGDPRの潮流は世界中に波及しています。米国では、カリフォルニア州の「CCPA」が2023年に「CPRA」へと改正され、新たに「センシティブな個人情報」の利用制限を設けるなど、消費者の権利保護を一層強化しました。ブラジルの「LGPD」に加え、タイ、インド、カナダなど世界中でGDPRの影響を受けた法制度の導入が進んでおり、データ保護はグローバルスタンダードとなっています。

日本発のDFFT(データ・フリー・フロー・ウィズ・トラスト)

画像出典:首相官邸「世界経済フォーラム年次総会 安倍総理スピーチ」より

このようなデータ社会におけるイニシアチブとして、我が国も「DFFT(Data Free Flow with Trust)」と呼ばれる概念を発信しました。これは直訳すると「信頼ある自由なデータ流通」とされ、2019年1月にジュネーブで開催された世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議)において、安倍晋三首相(当時)が提唱したものです。

内閣官房のIT政策大綱概要によると、DFFTでは「自由で開かれたデータ流通」と「データの安全・安心」という2点がポイントだとされており、国の競争力の源泉となるデジタルデータを一国のみに閉じた形で運用するのではなく、プライバシーやセキュリティ・知的財産などの安全を担保した上で、原則として自由に流通することが必要だとされています。

以下、当時の安倍晋三首相がダボス会議で行ったスピーチの一部となります。

「我々自身の個人的データですとか、知的財産を体現したり、国家安全保障上の機密を含んでいたりするデータですとかは、慎重な保護の下に置かれるべきです。しかしその一方、医療や産業、交通やその他最も有益な、非個人的で匿名のデータは、自由に行き来させ、国境をまたげるように、繰り返しましょう、国境など意識しないように、させなくてはなりません。

そこで、私たちがつくり上げるべき体制は、DFFT(データ・フリー・フロー・ウィズ・トラスト)のためのものです。非個人的データについて言っているのは申し上げるまでもありません。第四次産業革命、そして同革命がもたらす、私たちがSociety5.0と呼んでいる社会がメリットを及ぼすのは、私たち個人です。巨大で、資本集約型の産業ではありません。

Society5.0にあっては、もはや資本ではなく、データがあらゆるものを結んで、動かします。」

引用:首相官邸「世界経済フォーラム年次総会 安倍総理スピーチ」より抜粋

日本社会全体で、サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたSociety5.0社会の実現を推進しているからこそ、DFFTのような拡張性あるデータ社会のビジョンが必要だと言えます。

日本の個人情報保護法

我が国では、2005年から個人情報保護法が全面施行されており、2017年の改正個人情報保護法では独立した個人情報保護委員会が新設され、個人情報等の取扱いに関する監督はもとより、マイナンバーなどの特定個人情報の取扱いに関する監視・監督を行っています。

これによって、日本も個人情報保護関連の国際会議に正式に参加することが可能となり、2019年1月にはGDPRの「十分性認定」を受けることができました。

GDPRではEU域内で取得した個人情報をEU域外に持ち出すことを原則として認めていないのですが、欧州委員会が定める「十分性認定」の要件をクリアしている国や地域に限っては、個人情報の持ち出しを認めています。つまり日本も2019年1月以降は、EU域外への個人情報の移転が可能となったわけです。

従前では個人情報を移転するためには企業が個別に契約を結ぶ必要があったのですが、十分性認定によってその手間が省けるようになったため、よりスムーズに経済活動を行うことが可能となりました。

行政手続におけるオンライン本人確認の手法

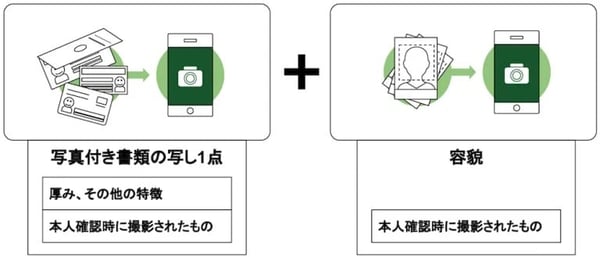

以上のようなグローバルトレンドの流れから、デジタル・ガバメントにおける行政手続においてもデータ保護の観点が必要不可欠となります。今回はその中でも、オンラインでの本人確認、つまりはeKYCについてのガイドライン(行政手続におけるオンラインによる本人確認の手法に関するガイドライン)について見ていきます。

これは先述した2018年のデジタル・ガバメント実行計画に基づいて、2010年8月に策定された「オンライン手続におけるリスク評価及び電子署名・認証ガイドライン」を見直し、各種行政手続をデジタル化する際に必要となるオンライン本人確認に対する考え方と手法をまとめたものです。

本ガイドラインは中央省庁が行政手続のオンライン化に当たって本人確認手法を選択するための指針として、検討を進める際のフローチャート等を提示し、各手続におけるリスクの影響度に応じて必要十分な本人確認手法を選択することができるよう策定されたものですが、「自治体の行政手続のオンライン化に係る手順書【第 2.0 版】」において自治体でも行政手続ガイドラインを参考にすることとされ、実際に多くの自治体でも参照されています。

主な規定範囲としては、以下の3点について言及されています。

- オンライン手続に関わる脅威と、脅威から生じる「リスクの影響度」を導出する手法

- 上記の手法により導出されるリスクの影響度を踏まえ、オンライン手続に求められる認証方式の「保証レベル」を導出する手法

- 上記の手法により導出される認証方式の各保証レベルにて求められる 「対策基準」

オンライン本人確認におけるIALおよびAAL

上記を進めるにあたって前提となるのが、本人確認における「保証レベル」の考え方への理解です。

そもそも本人確認の対象には、私たち人間のことを示す「自然人」と、そうでない事業体のことを示す「法人・人格のない社団又は財団」の2つが存在します。

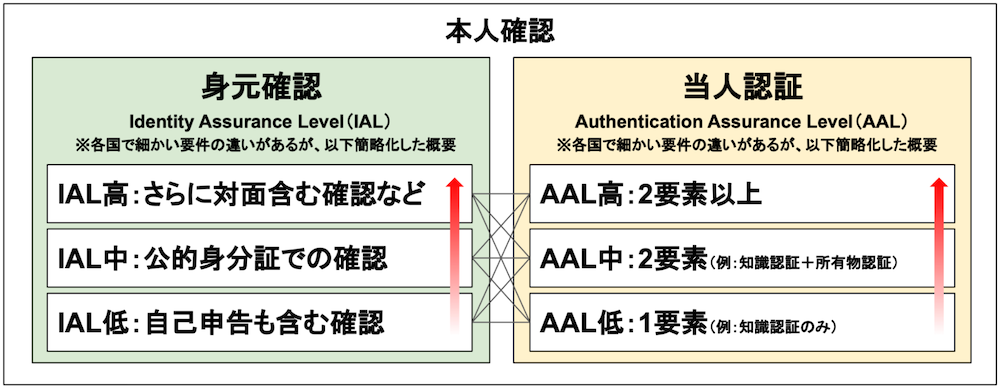

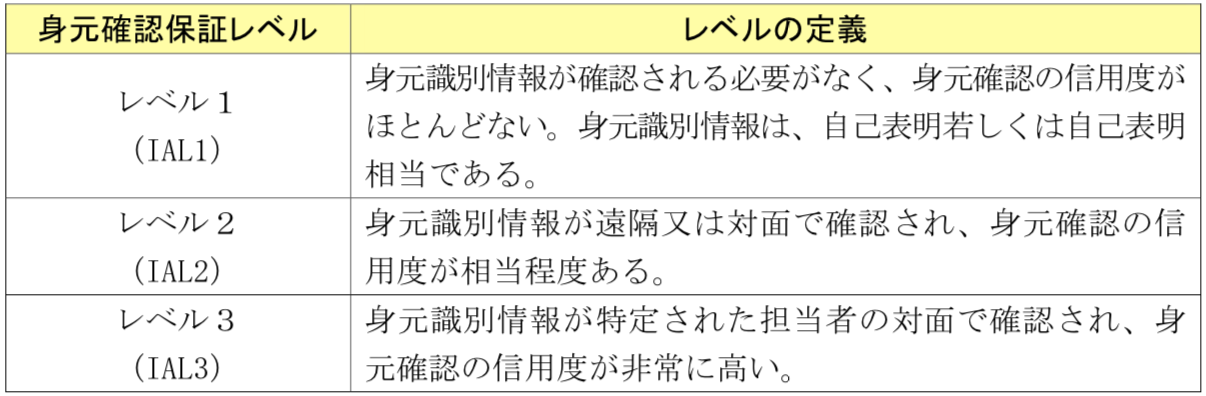

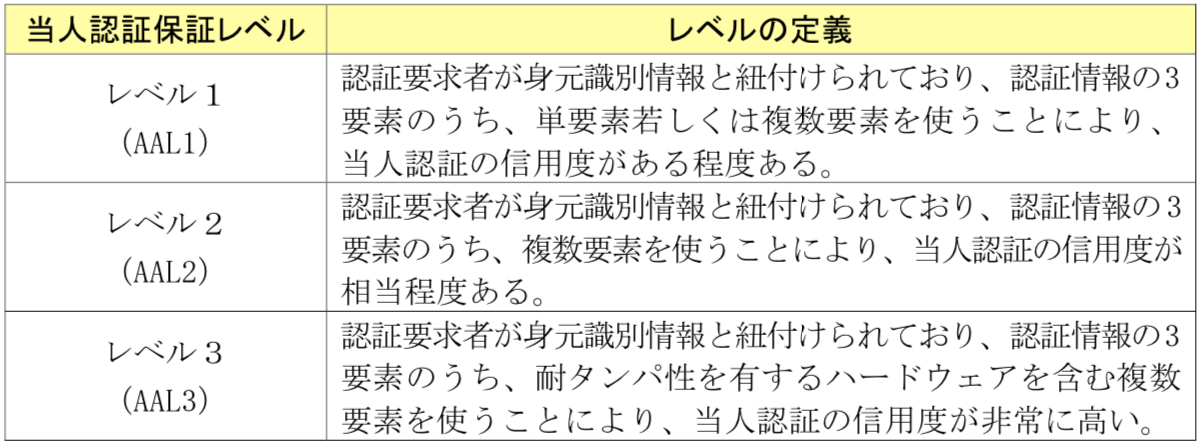

その中でも自然人への本人確認としては、申請者を一意に識別し、かつその実在性を確認することを指す「身元確認」と、オンラインサービスや金融取引などで不正アクセスやなりすましを防ぐために、サービス利用者が間違いなく「あらかじめ登録された本人である」ことを確認するプロセスを指す「当人認証」の2つで成り立っています。

この身元確認と当人認証には、アメリカ国立標準技術研究所(NIST)による電子的認証に関するガイドライン「SP800-63-3」(以下、NIST SP800-63-3)に準拠した保証レベルというものが、それぞれ存在します。

身元確認に対しては「IAL(Identity Assurance Level:身元確認保証レベル)」が、当人認証に対しては「AAL(Authentecation Assurance Level:当人認証保証レベル)」がそれぞれ定義されており、それぞれ3段階のレベル分けがなされています。本人確認全体の強度は、このIALとAALの組み合わせで変わるというわけです。

上述のガイドラインにおいても、対象となるオンライン行政手続で想定される脅威のリスク評価を想定の上で、それぞれの手続きの認証強度として求められる保証レベルの判定が必要とされています。掲載されているIALおよびAALの内容は以下のとおりです。

画像出典:各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定「行政手続におけるオンラインによる本人確認の手法に関するガイドライン」より

※2025年4月末現在で正式発行されているのは第3版(NIST SP 800-63-3)ですが、現在改訂作業が進んでいる第4版(NIST SP 800-63-4)が正式発行されると、IAL/AALなどの概念含め、複数箇所の内容がアップデートされる予定です。

手続オンライン化検討において必要な業務改革(BPR)

現在行われている行政手続きでは、様々な形で本人確認が行われています。

例えば個人の行政手続では、住民異動届や婚姻届などといった自治体窓口で対面で行われる手続では、公的身分証の提示と書類番号の記録などが行われていますし、また法人の手続であれば各種補助金の申請関連手続きなどで、申請時に提示が必要な書面の確認が行われています。また、高齢者や障害者の方への助成金や給付金、コロナ禍における特別定額給付金のような臨時的な手続きなどにおける資格確認においても、本人確認が必要となります。

本ガイドラインでは、各種手続きのオンライン化に伴う抜本的な見直しの手順として以下の4段階が提示されており、デジタル化による業務改革フローとしての検討が求められる形となります。

- 当該本人の何を確認することを目的としているかの特定(氏名・住所・資格・連絡先等)

- 対象となるオンライン手続で想定される脅威についてのリスク評価

- 対象となるオンライン手続の認証強度として求められる保証レベルの判定

- 各保証レベルにて求められる 対策基準の策定

なお、本ガイドラインをどのように読むかについては、以下の記事もあわせてご参照ください。

▶︎「行政手続ガイドライン」をはじめ自治体手続きにおける本人確認の課題を考える

※政府のオンライン対象手続の拡大や、マイナンバーカードの急速な普及など、本ガイドラインを取り巻く状況は初版策定時から大きく変化しています。また、偽造マイナンバーカードによ るSIMスワッピングなど新たな脅威も発生し、かつNIST SP 800-63-4の正式版発行の予定も踏まえて、本ガイドラインの改訂作業が進んでいます。詳細はこちらをご覧ください。

TRUSTDOCKのeKYCソリューション

TRUSTDOCKでは、本人確認に関わるプロダクト提供はもとより、ここまで見てきたようなガイドラインに基づいた運用設計のご相談から、RFI/RFP作成にあたっての本人確認に関する情報提供、SIer各社様へのサービス説明と連携、突合作業等のアウトソースなど、本人確認まつわる多様な業務をトータルサポートしています。

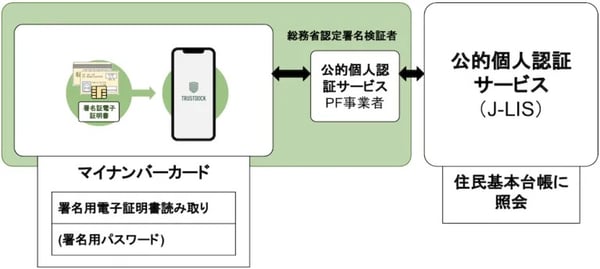

例えば、マイナンバーカードに搭載されたICチップの電子証明書を用い、公的個人認証サービスを使って本人確認を行う手法は、前述のIAL3またはIAL2として活用できます。

公的個人認証サービスとは、マイナンバーカード等に搭載された電子証明書を用いて、ネット上におけるなりすましや改ざんを防ぎ、インターネットを通じて安全・確実な手続きを行えるための機能のことを指します。2002年に「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(通称:公的個人認証法)」が公布されたことで、2004年1月29日より地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から提供が開始されました。

公的個人認証サービスを用いると、運営団体であるJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)への失効確認ができることから、最新かつ正しい基本4情報が取得できるなど、以下のようなメリットが享受できます。

- 身分証の正当性を目視に頼らずに確認できるので、券面の偽造対策になる

- その場で電子署名を施すため、身分証の交付時にICチップ内に電子署名が格納される方式よりもセキュア

- 申請データに電子署名することができ、申し込みデータの改ざん防止や否認防止になる

- 申請者と身分証との紐づけに容貌(セルフィー)撮影の必要がないため、心理的ハードルが低い

- 申告情報(氏名・住所など)との

TRUSTDOCKでは、以前よりこの公的個人認証サービスを活用したeKYCソリューションをご提供しています。

アプリへの組み込みなど利用ハードルが高い要件ではありますが、TRUSTDOCKによるデジタルIDウォレットのようにスマートフォンでマイナンバーカードが読み取れるアプリがあれば、およそ10秒程度で郵送不要、目視確認不要のeKYCができます。マイナンバーカードを持っているユーザーにとっては対応完了までのスピードが最も早く、事業者側にとっても確認の工数が低く、かつセキュリティ対策が高い手段となっています。

公的個人認証サービスを活用した場合の本人確認の変遷例

また、公的個人認証サービスに比べて身元確認保証のレベルは下がりますが、ICチップ読み取りによる確認手法、マイナンバーカードの他に運転免許証や在留カードといった身分証のICチップ読み取りによる本人確認のソリューションもご提供しています。

こちらの手法では、マイナンバーカードを使ってへ方式の本人確認を実施する場合、カードのICチップに格納されている「券面AP」から顔画像を、「券面事項入力補助AP」から基本4情報をそれぞれ抽出します。前者に関してはICチップ内にある顔画像(白黒)とその場で撮影した本人の顔写真を比較・自動判定し、一致率を返却することでなりすましを防止します。

このように、ガイドラインに沿って導出された保証レベル判定の強弱に応じて、担当者の設置なしで様々な本人確認オペレーションを実現することができます。

なお、eKYCについてさらに詳しく知りたい場合、下記の記事もあわせてご参照ください。

▶︎eKYCとは?オンライン本人確認のメリットやよくある誤解、選定ポイント、事例、最新トレンド等を徹底解説!

本人確認のプロとしてのTRUSTDOCK

以上、今回は行政および自治体のDXにおけるメガトレンドの概要をお伝えしました。

産業界におけるDXトレンドから、デジタル庁の設置、その先の行政手続きのデジタル化に至るまで、さまざまな取り組みの経緯と意義、そして実際のオペレーション時における注意点など、体系的にご理解いただけたのではないでしょうか。

TRUSTDOCKでは、“本人確認のプロ”として、行政機関はもちろん、金融機関をはじめとする特定事業者から業法対応が特にない企業まで、さまざまな企業のKYC関連業務をワンストップで支援するAPIソリューションおよびデジタルIDウォレットを提供しています。

また、本人確認業務に関して関係省庁や関連団体との連携も深めており、金融庁には業務内容の確認を、経済産業省とはRegTechについての意見交換を、さらに総務省のIoTサービス創 出支援事業においては本人確認業務の委託先として採択され、警察庁には犯収法準拠のeKYCの紹介などといった取り組みも行っています。

本人確認業務のオンライン化でお困りの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

なお、eKYCソリューションの導入を検討されている企業の方々や、実際に導入プロジェクトを担当されている方々のために、TRUSTDOCKではPDF冊子「eKYC導入検討担当者のためのチェックリスト」を提供しております。eKYC導入までの検討フローや、運用設計を行う上で重要な検討項目などを、計10個のポイントにまとめていますので、こちらもぜひご活用ください。

※KYCの詳細については、以下の記事もあわせてご覧ください。

▶︎KYCとは?あらゆる業界に求められる「本人確認手続き」の最新情報を徹底解説

(文・長岡武司)

記事内容の正確性、最新性および網羅性の確保に努めておりますが、本記事の利用により生じたいかなる結果についても、当社は一切の責任を負いかねます。ご利用にあたっては、適宜専門家にご相談の上、ご自身の判断と責任において行ってください。