インターネット環境と、それを取り巻くデバイスの進化にともなって多様化してきた出会い支援サービス。対面での出会い支援はもとより、婚活サイトや出会い系サイト、さらには婚活・恋活マッチングアプリと、オンライン型出会い支援サービスの利用も着実に増えてきている状況です。

これらサービスには、男女における出会いの選択肢を低コストで拡張するというメリットがある一方で、いわゆる「ロマンス詐欺」のリスクや、児童が売春や犯罪行為に巻き込まれるリスクが増大するというデメリットもあります。よって、この領域でサービス展開をするにあたっては、「出会い系サイト規制法」に準拠した厳格な年齢確認などを実施することが定められています。

本記事では、婚活サイトや婚活・恋活マッチングアプリ事業者が把握しておくべき出会い系サイト規制法の規制内容や、それに準拠する本人確認の要件、オンライン完結する本人確認手法、すなわちeKYCの活用方法について、それぞれ解説します。

※本記事は、記事公開日時点の情報に基づいて記載しております。

出会い系サイト規制法とは

出会い系サイト規制法の正式名称は「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」です。異性との出会いを目的とするサービスを始める際に、「インターネット異性紹介事業」の届出を行い、年齢確認等を実施することを義務付けたものです。

犯罪から児童を保護し、健全な育成に資することが目的

本法律施行の背景にあるのは、出会い系サイトの利用に起因した児童買春等犯罪の存在です。1990年代中頃より携帯電話が爆発的に普及し、また1999年のNTTドコモによるiモードサービスの提供開始も相まって、モバイルサイト用の出会い系サイトが急増するわけですが、それにともなって児童を巻き込む犯罪も増加しました。

それゆえに政府は、「インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的」として、2003年(平成15年)9月に出会い系サイト規制法を順次施行し、出会い系サイトを使って児童を性交相手や金銭目的の異性交際相手となるように誘引する行為を禁止。抵触した者に対して、6ヶ月以下の懲役あるいは100万円以下の罰金を科すことを定めました。ここでいう「児童」とは、18歳未満の者のことを示します。

2008年の「改正出会い系サイト規制法」施行で、事業者への規制を強化

しかし、その後も出会い系サイト起因の犯罪の抜本的な減少につながらなかったことから、5年後の2008年(平成20年)12月より、出会い系サイト事業者に対する以下5点による規制強化と、児童による出会い系サイトの利用を防止するための民間活動の促進を盛り込んだ「改正出会い系サイト規制法」が、順次施行されました。これが現行法となります。

- 都道府県公安委員会への届出義務化

- 年齢確認の義務化

- 欠格事由・名義貸しの禁止

- 一部利用者による禁止誘引行為(※)の公衆閲覧防止措置の義務化

- 事業の停止及び廃止の措置

※禁止誘引行為とは、インターネット異性紹介事業を利用して、18歳未満の児童に対して異性交際を求めたり、成人に対して18歳未満の児童との異性交際の相手方となるよう誘ったりする行為のこと

出会い系サイト規制法施行以降の、SNS等に起因する被害児童数の推移(警察庁生活安全局少年課「SNS等に起因する被害児童の現状と対策」より)。法施行から3年間は被害児童数は減少していましたが、2006年(平成18年)に再び増加傾向に転じ、その後2008年(平成20年)の改正出会い系サイト規制法施行から、大幅な減少トレンドになったことがわかります(青の曲線が出会い系サイトでの被害児童数推移)

インターネット異性紹介事業の4要件

ここまで出てきた「インターネット異性紹介事業」ですが、その定義としては、以下の4要件を満たす事業者とされています。

- 面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。

- 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。

- インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること。

- 有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。

よって、Webブラウザを使って結婚相手等を紹介する婚活サイトはもちろん、スマホアプリを使って気軽にお相手と出会える婚活・恋活マッチングアプリも、インターネット異性紹介事業の対象となります。

なお、インターネット異性紹介事業は法人のみならず、個人により提供されるサービスであっても規制の対象となります。

インターネット異性紹介事業の対象にならないサービスとは

一方で、以下のような事業ケースの場合は、インターネット異性紹介事業の対象とはならないことになります。

- ユーザーのプロフィール等を、不特定または多数の人(ユーザーに限らず)に対して公開していないサービス

- 一対一の連絡ができるメッセージング機能等を実装していないサービス

- 異性交際ではなく、恋愛相談を目的とするサービス

- 同性同士の交際を目的とするサービス etc...

インターネット異性紹介事業の対象か否かについては、警視庁発表のガイドラインに「異性交際希望者の求めに応じてサービスを提供していること」の該当性判断事例が列挙されているので、気になる方はあわせてご覧ください。

出会い系サイト規制法に準じた「年齢確認」義務

インターネット異性紹介事業者が、ユーザーの年齢確認を実施することの目的は「児童でないことの確認」にあります。

2003年に法律が施行されたタイミングでは、ユーザーの自主申告により確認することが認められていましたが、2008年の改正法施行に併せて、翌2009年2月からは原則として利用の都度、以下2点いずれかの手法をもって確認することが義務化されました。

- インターネット異性紹介事業を利用するユーザーの運転免許証、国民健康保険被保険者証、その他の年齢または生年月日を証する公的書類のうち、「年齢または生年月日」「書面の名称」「書面の発行・発給者の名称」にかかる部分を提示し、その写しの送付または画像の送信を受けること

- クレジットカードでの支払いなど、児童が通常利用できない方法によって料金を支払う旨の同意を得ること

この年齢確認は、ユーザーがサービスを利用する度に行うか、もしくは年齢確認が完了したユーザーにIDとパスワード(以下、合わせて「識別符号」と記載)を付与し、ユーザーがサービスを利用する際にこの識別符号を入力してログインすることが義務付けられています。ユーザビリティの観点から前者で設計されているサービスは実質的におらず、ほぼ全てのインターネット異性紹介事業は、後者の識別符号によるログイン確認で設計されています。

年齢確認だけでなく、本人確認まで広げた実施も増加傾向

ここまで見てきた通り、インターネット異性紹介事業者が求められる法的な要件としては「年齢確認」となるわけですが、ここ数年で、年齢確認を包含する形で「本人確認」を実施する事業者が増えています。

年齢確認が、前章①で記載した公的書類内の3点をもって18歳以上の者であるか否かを確認するのに対し、本人確認は、例えばサービス内プロフィールに登録している生年月日と、提出された公的書類の生年月日が一致しているかだったり、プロフィール登録画像の顔と提出書類の顔が一致しているか等を確認します。

児童に関わる犯罪のみならず、異性交際を希望する出会い以外での目的外利用をする業者や、なりすましのような悪質ユーザーの登録を未然に防止することを目的として、法的要件以上の本人確認ニーズが、ますます高まっていると言えます。

マッチングアプリや婚活サイト等で活かせるeKYC

ここまでお伝えした通り、恋活・婚活マッチングサービス業界においては、出会い系サイト規制法に準じた年齢確認や、サービス提供者ごとに定める安心・安全に向けた本人確認が実施されており、年齢確認に留まらないeKYCへのニーズも高まっています。

TRUSTDOCKでは、あらゆる本人確認書類のリアルタイム撮影及びアップロード機能が実装できる専用JavaScript「TRUSTDOCKアップローダー」を提供しており、本人確認書類の1点確認はもとより、2点確認やマイナンバー取得、顔写真の撮影・確認まで、TRUSTDOCKが提供するAPIを自由に組み合わせてユーザーに各種書類を提出していただくことが可能となっています。

本人確認書類の1点確認の場合の実装&オペレーションフロー。モーダルウィンドウ内で一連の提出プロセスを完了することで、書類ごとのアップロード画面などのUI構築を大幅に削減。早期に必要な書類提出をWebサイトに実装できる

本人確認書類1点+個人番号取得+顔写真の3点確認の場合の実装&オペレーションフロー

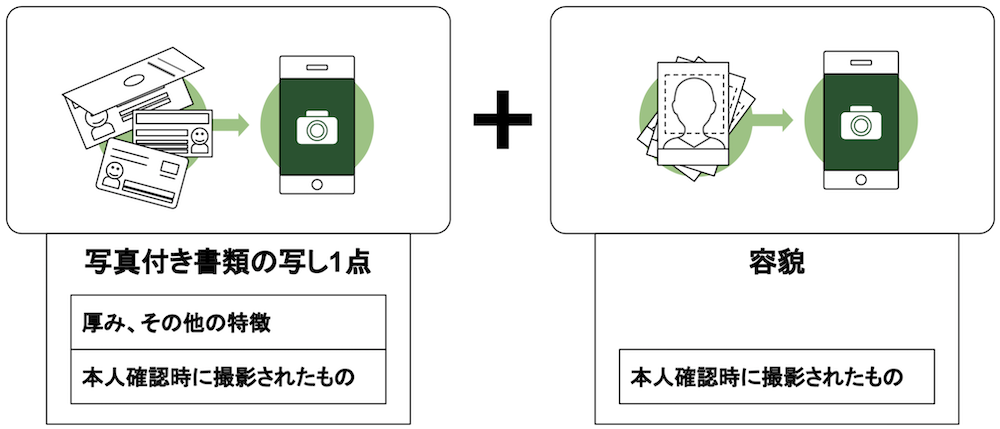

例えば、最も多く利用されている確認手法は、写真付き本人確認書類の写し画像1点と、本人の容貌を撮影した画像データ1点によって、本人確認を完了させるというものです。こちらは、身分証などの“原本”を直接撮影したものを、原則として撮影後直ちに送信させる必要があるという犯罪収益移転防止法の要件を前提に設計されているものになります。

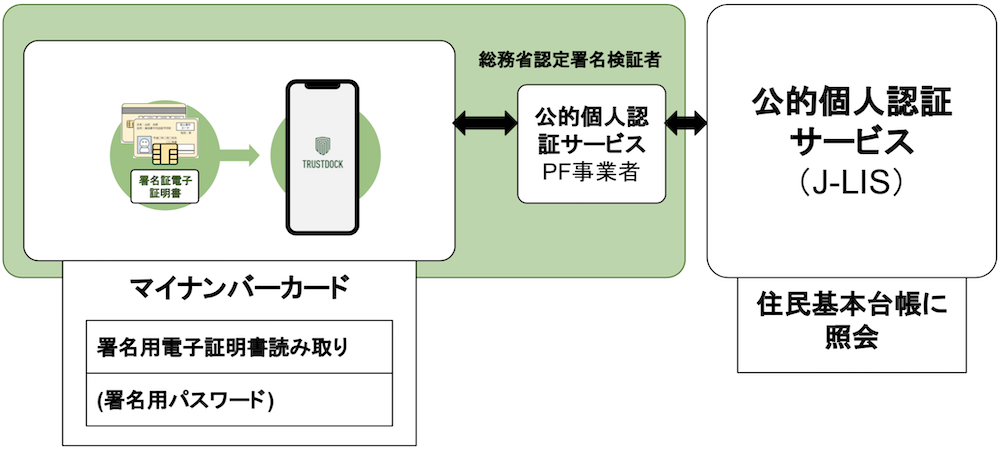

また昨今では、マイナンバーカードを活用した手法も人気です。具体的には、顧客のマイナンバーカードにあるICチップをスマートフォンで読み取り、J-LISが提供する公的個人認証サービス(JPKI:Japanese Public Key Infrastructure)を用いることで本人確認を完了する方法です。

アプリへの組み込みなど利用ハードルが高い要件ではありますが、TRUSTDOCKによるデジタルIDウォレットのようにスマホでマイナンバーカードが読み取れるアプリがあれば、およそ10秒程度で郵送不要、目視確認不要のeKYCができます。マイナンバーカードを持っているユーザーにとっては対応完了までのスピードが最も早く、事業者側にとっても確認の工数が低く、かつセキュリティ対策が高い手段となっています。

具体的な導入事例も、あわせてご覧ください。

▶︎eKYC導入で安心なマッチングアプリサービスに:オミカレ様事例

【ニーズ】

・年齢確認以上の本人確認を実施してユーザーへの安全・安心性を高めたい

・自社で本人確認オペレーションを行いたくない

【導入後の効果】

・本人確認をほぼ自動化(個別判断ほとんどなし)

・ユーザーとの信頼関係強化

安心・安全への取り組みとして、ますます期待されるeKYC

以上、今回はマッチングアプリや婚活サイト等のインターネット異性紹介事業者が求められる年齢・本人確認のポイントについて解説しました。

最近では上記サービス以外にも、店舗を持たない形態のオンライン結婚相談所なるサービスも誕生してきており、出会い支援プラットフォームのオンラインシフトは、これからますます加速していくことが想定されます。そんな中、各社による安心・安全への取り組みが活性化しているからこそ、eKYC活用へのニーズと期待値も高まってきていると言えます。

TRUSTDOCKでは、“本人確認のプロ”として企業のKYC関連業務をワンストップで支援するAPIソリューションを提供し、またデジタル身分証のプラットフォーマーとして様々な事業者と連携しております。

インターネット異性紹介事業におけるKYCやeKYC、およびインターネット異性紹介事業に当てはまらないサービスでも本人確認業務等でお困りの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

また、eKYCソリューションの導入を検討されている企業の方々や、実際に導入プロジェクトを担当されている方々のために、TRUSTDOCKではPDF冊子「eKYC導入検討担当者のためのチェックリスト」を提供しております。eKYC導入までの検討フローや、運用設計を行う上で重要な検討項目などを、計10個のポイントにまとめていますので、こちらもぜひご活用ください。

なお、KYCやeKYCの詳細については、以下の記事もあわせてご覧ください。

▶︎KYCとは?あらゆる業界に求められる「本人確認手続き」の最新情報を徹底解説

▶︎eKYCとは?オンライン本人確認のメリットやよくある誤解、選定ポイント、事例、最新トレンド等を徹底解説!

(文・長岡武司)

記事内容の正確性、最新性および網羅性の確保に努めておりますが、本記事の利用により生じたいかなる結果についても、当社は一切の責任を負いかねます。ご利用にあたっては、適宜専門家にご相談の上、ご自身の判断と責任において行ってください。