テクノロジーの進化とサービス形態の多様化により、私たちの生活はかつてないほど便利になりました。その恩恵は教育や育児の分野にも広がり、子ども達のサポート基盤も高度化しています。

しかし、その一方で、子ども達が予期せぬ形で犯罪被害に遭うケースも多様化しているのが現実です。特に、子ども達への性暴力は非常に深刻な問題であり、子ども達と接するあらゆる場面に潜むリスクをどう排除するかが喫緊の課題となっています。

この課題に対して、2024年6月19日に成立、同月26日に公布されたのが「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(以下、こども性暴力防止法)です。同法は、子ども達と関わる仕事に就く人に対して性犯罪歴の確認を義務付ける、いわゆる「日本版DBS」制度の導入を定めています。

本記事では、この法律の施行を見据え、「子ども × eKYC(オンライン本人確認)」という切り口で、子ども達の安全な未来を築くための仕組みにeKYCがどのように貢献できるかを探ります。

子ども×eKYCの重要トピック「DBS」

子ども×eKYCを考えるにあたって、昨今で最も重要なトピックの一つが、我が国における「日本版DBS(Disclosureand Barring Service)」制度の整備と言えます。日本版の説明に入る前に、まずは本家DBSであるイギリスの制度について見ていきましょう。

DBS(Disclosureand Barring Service)とは

DBSとは、主に子ども達や高齢者といった社会的弱者に関わる仕事の担当者が“犯罪歴等の情報から社会的弱者に危害を加えるリスクがないかどうか”をチェックするために2012年に設立された、イギリスの司法省が管轄する公的制度です。

学校や保育施設、チャイルドマインダー(英国発祥の子ども達の保育に関わるプロフェッショナル)など、18歳未満の子ども達と接するような施設や事業については、一部の例外を除いてOfsted(Office for Standards in Education:教育水準監査局)と呼ばれる機関に登録することが義務付けられています。その際に、このDBSから発行される証明書(邦訳で「無犯罪証明書」)が必要になります。

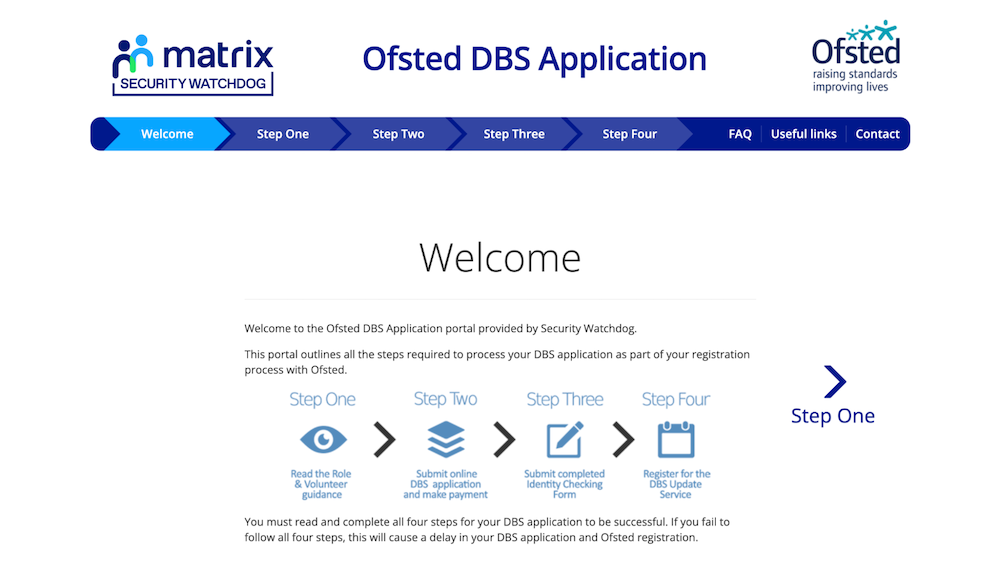

Ofstedへの登録手続きの流れは、こちらのOfsted DBS Applicationサイトを通じて確認できるようになっている。ステップ1では対象となる職種(ボランティア含む)について、ステップ2ではDBS申請と決済について、ステップ3では本人確認について、そしてステップ4では以降の手続きについて、それぞれ解説されている

Ofstedへの登録手続きの流れは、こちらのOfsted DBS Applicationサイトを通じて確認できるようになっている。ステップ1では対象となる職種(ボランティア含む)について、ステップ2ではDBS申請と決済について、ステップ3では本人確認について、そしてステップ4では以降の手続きについて、それぞれ解説されている

以前は、特定の職種やボランティア活動への参加を検討する際に使用されていた犯罪記録チェック機関「CriminalRecordsBureau(CRB)」と、子ども達・高齢者などと接する可能性がある人々をモニタリングし必要に応じて介入する「IndependentSafeguardingAuthority(ISA)」がそれぞれの所管で対応していましたが、複数の事件発生に伴い統合の機運が高まり、2012年にDBSが設立。対応機関及びオペレーションが統一化されたことで、より実効的な制度になったという経緯があります。

DBS制度では、過去に犯した犯罪に関するデータベース参照はもちろん、子ども達や社会的弱者を対象とする仕事には不適切と考えられる行動に関する「通報」も記録され、登録時の判断材料になります。

このイギリスのDBSを参考に、ドイツやフランス、フィンランド、ニュージーランドなどが同様の制度を構築しているという状況です。

日本版DBSとは

日本も同様に、イギリスのDBSを参考にして、こども家庭庁が「日本版DBS」の創設を目指しています。2022年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)2022」にて、「教育・保育施設等において働く際に性犯罪歴等についての証明を求める仕組み(日本版DBS)の導入」が明記され(13頁)、子ども達と接する従業員を対象にした、過去の子ども達へのわいせつ行為・性犯罪歴などをチェックする仕組みの導入を検討している段階です。

そもそも、現状の日本においては無犯罪証明に関する制度は存在せず、例え性犯罪者であっても子ども達と接する仕事に就くことができてしまい、性犯罪抑止の仕組みとしては脆弱な状況と言えます。

例えば教育現場で児童にわいせつ行為を働いて懲戒免除になったとしても、保育の現場であれば引き続き働くことができ、教員であれば3年、保育士であれば2年で、それぞれ復職できるのが現在の日本の状況です。

このような状況を受け、保護者を中心に一刻も早い日本版DBS導入の声が上がっています。しかし、悪質な性犯罪者から子ども達を守るための、府省庁の壁を取り払った包括的な立法に向けた慎重な検討が本質的に必要であることなどを背景に、2023年秋の臨時国会への法案提出は見送られました。

その後、2024年6月に「こども性暴力防止法」が成立・公布され、日本版DBSの導入が正式に決まりました。公布日(2024年6月26日)から2年6ヶ月を超えない範囲で政令で定める日に施行されるとのことで、現時点では2026年12月25日での施行が予定されています。

こども性暴力防止法の概要

こども性暴力防止法は、性犯罪歴(以下、特定性犯罪前科)の有無の確認はもちろん、子ども達を性暴力から守るためのさまざまな措置等を事業者に義務付けています。

具体的には、以下のような措置項目が挙げられます。(概要はこちらを参照)

- こどもの安全を確保するために日頃から講ずべき措置(危険の早期把握のための児童等との面談等や、児童等が相談を行いやすくするための措置など)

- 被害が疑われる場合の措置(調査、被害児童の保護など)

- 教員等の研修

- 対象となる性犯罪前科の有無の確認(現職者は施行から3年以内に確認、犯罪事実確認を行った現職者は、5年後(確認日の翌日から5年が経過した日が属する年度末まで)に改めて確認する)

- 犯罪事実確認書等の適切な管理

- 利用目的による制限及び第三者に対する提供の禁止

- 犯罪事実確認書に記載された情報の漏えい等の報告

- 犯罪事実確認記録等の廃棄及び消去

- 情報の秘密保持義務

なお、特定性犯罪前科の有無の確認の結果、面談等、児童等からの相談の内容その他の事情を踏まえ、その者による児童対象性暴力等が行われるおそれありと認められる場合、児童対象性暴力等の防止のための措置(教育、保育等の業務に従事させないなど)を講じなければならないとされています。

また、特定性犯罪前科有りのときは、児童対象性暴力等が行われるおそれありとして防止措置は必須とされています。

これらの詳細については、必要となる下位法令やガイドラインなどの設置に向けた議論が進められており、目下、有識者の参集を得て「こども性暴力防止法施行準備検討会」が開催されています。

DBS制度下においては「本人確認」も重要な取り組み

イギリスのDBSやその他の国のDBS準拠の制度にあるように、無犯罪証明書を取得する際には、当然ながら必ず本人確認の実施が求められます。日本版DBSの場合も然りです。

これまでの性被害ニュースを見ていると、被害対象にジェンダーは関係なく(女の子に限らず男の子も被害に遭う)、顔見知りから被害を受けることも多いのが現状です。教育現場や保育現場のみならず、民間企業による子ども向けサービスや、場合によっては家庭内においても事件は発生します。性被害に限らず内容にはグラデーションがあるわけですが、このような事実があるからこそ、子ども達の身近にいる人物のチェックが重要だと言えます。

もちろん、本人確認やDBSのようなリスクチェックは完璧な策ではありませんが、先述した特定性犯罪の抑止手段としては有効と考えられます。

子ども達の本人確認で考えるべき2つの側面

子ども達の本人確認という視点で考えると、DBS制度のように子ども達に関わる人物の本人確認の他に、子ども達自身の本人確認が必要であるケースも想定されます。

まず子ども達に関わる人物としては、以下のような職業やボランティアのスタッフが考えられるでしょう。

子ども達に関わる人物

まず子ども達に関わる人物としては、以下のような職業やボランティアのスタッフが考えられるでしょう。

- 教育現場における教員や保育現場における保育士、その他スタッフ

- その他公務員/行政職員(児童センター職員など)

- 習いごとの先生やスタッフ(塾、学童、運動スクール、音楽教室など)

- ベビーシッターやナニー、家事代行などサービスのスタッフ

- 医療従事者

- 遊園地や映画館などの娯楽施設のスタッフ

- その他ボランティアスタッフ(PTA、交通整理など)

教育現場や保育現場、習い事、各サービスのスタッフなどは想像しやすいでしょう。それ以外にも、行政職員や医療従事者、各種娯楽施設のスタッフ、さらには地域のボランティアスタッフも、子ども達との接点が十分に考えられる職業として、と登録時など事前に本人確認を実施することが望まれます。

子ども達自身の本人確認

また、子ども達自身の本人確認が必要なケースとしては、以下のような内容が考えられます。

- 各種サービス利用時における年齢確認(デジタル空間でのペアレンタルコントロールやマッチングサービスなど、電動キックボードの年齢制限、飲酒、喫煙、ECサイトなどにおける年齢制限・学割適用など)

- オンラインでの受験や学習における本人確認

- 交通サービスにおける小児運賃や住民割などの適用

- 子育て支援など行政サービスの申請時における本人確認

例えば、昨今の恋活・婚活シーンでの活用が一般的になっているマッチングアプリ(インターネット異性紹介事業者の一種)では出会い系サイト規制法(正式名称:インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)に準拠して、児童でないことの証明として、18歳以上の者であるか否かの確認が義務付けられています。詳細は以下の記事もあわせてご参照ください。

▶︎出会い系サイト規制法とは。マッチングアプリや婚活サイト事業者に必要な本人確認の要件を解説

また電動キックボードの利用においても、道路交通法に準拠して16歳以上の者である必要があることから、事業者がレンタル時において年齢確認を実施しています。(2023年7月の道路交通法の改正により、運転免許は必須ではなくなりました)こちらについても、詳細は以下の記事もあわせてご参照ください。

▶︎カーシェア・ライドシェアで求められる本人確認要件とは?各業態に沿ったeKYC活用方法を解説

なお、子ども達の身分証としては、これまでは保険証が多い状況でしたが、今後は顔写真や電子証明書付きの「マイナンバーカード」がメインになることが想定されます。

子ども達のために使えるeKYC手法4選

今後、本人確認は対面以上にオンラインでの実施が増えることが想定されます。ここでは犯罪収益移転防止法施行規則6条1項1号に記載されている手法の中から、今後利用が増えていくことが想定されている2つのオンライン本人確認(eKYC)手法と、より簡便なeKYC手法についてご紹介します。

ワ方式(公的個人認証サービス:JPKI)

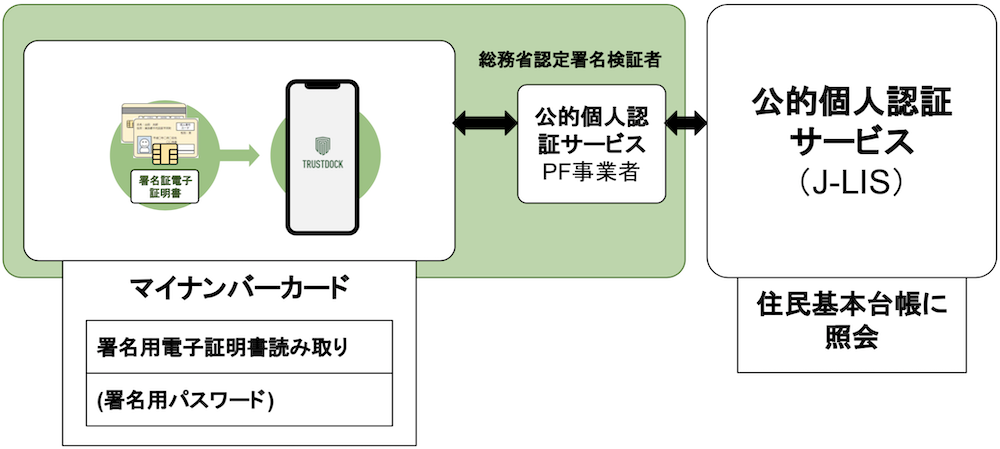

ワ方式とは、顧客のマイナンバーカードにあるICチップをスマートフォンで読み取り、J-LISが提供する公的個人認証サービス(JPKI:Japanese Public Key Infrastructure)を用いることで本人確認を完了する方法です。

J-LISとは「地方公共団体情報システム機構」のことで、同機構が提供する公的個人認証サービスは、インターネットを通じて安全・確実な行政手続きなどを行うために、他人によるなりすまし申請や電子データが通信途中で改ざんされていないことを確認するための機能を提供するものです。これは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第17条第1項第6号の規定に基づき、総務大臣認定事業者のみ利用が可能となっています。

ワ方式の要件で公的個人認証サービスを利用する場合には、ICカードの読み取りデバイス(スマートフォン含む)を通じて、マイナンバーカードの署名用電子証明書を用いて、特定取引等に関する情報(口座開設申込書など)に電子署名〜署名検証〜証明書の失効確認を行い、オンライン本人確認を完了させる流れになります。

アプリへの組み込みなど利用ハードルが高い要件ではありますが、TRUSTDOCKによるデジタルIDウォレットのようにスマートフォンでマイナンバーカードが読み取れるアプリがあれば、およそ10秒程度で郵送不要、目視確認不要のeKYCができます。マイナンバーカードを持っているユーザーにとっては対応完了までのスピードが最も早く、事業者側にとっても確認の工数が低く、かつセキュリティ対策が高い手段となっています。その他にも、以下のようなメリットが挙げられます。

- 身分証の正当性を目視に頼らずに確認できるので、券面の偽造対策になる

- その場で電子署名を施すため、身分証の交付時にICチップ内に電子署名が格納される方式よりもセキュア

- 申請データに電子署名することができ、申し込みデータの改ざん防止や否認防止になる

- 申請者と身分証との紐づけに容貌(セルフィー)撮影の必要がないため、心理的ハードルが低い

- 申告情報(氏名・住所など)との突合を不要化または自動化できる

- 読み取りから完了まで数秒で済む

へ方式(ICチップ情報の送信+容貌)

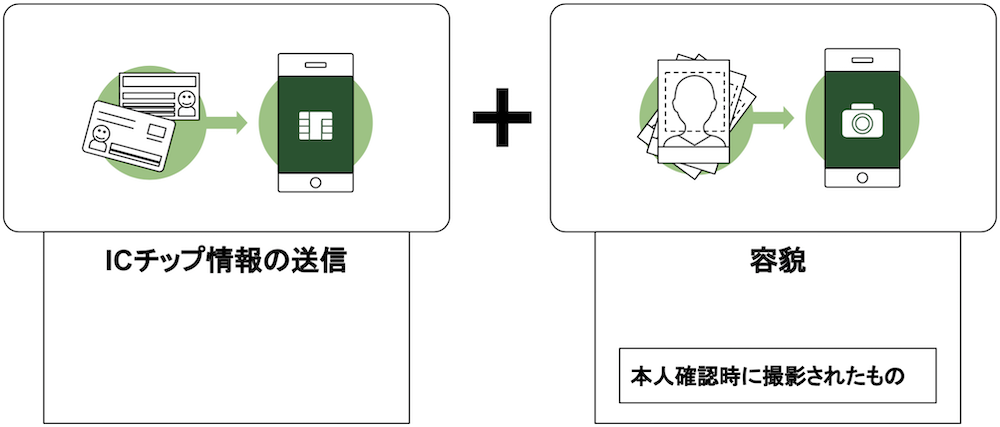

へ方式とは、顧客から写真付き本人確認書類のICチップ情報と、本人の容貌画像の送信を受ける方法です。必要となるのは、身分証などに埋め込まれたICチップ情報と、本人の容貌を撮影した画像データ1点です。

例えばマイナンバーカードを使ってへ方式の本人確認を実施する場合、カードのICチップに格納されている「券面AP」から顔画像を、「券面事項入力補助AP」から基本4情報をそれぞれ抽出します。前者に関してはICチップ内にある顔画像(白黒)とその場で撮影した本人の顔写真を比較・自動判定し、一致率を返却することでなりすましを防止します。

ワ方式(公的個人認証サービス利用の手法)に対して、身元確認保証のレベルは下がりますが、ICチップ読み取りによる確認手法であり、またマイナンバーカードの他にも運転免許証や在留カードといった身分証の利用が可能です。

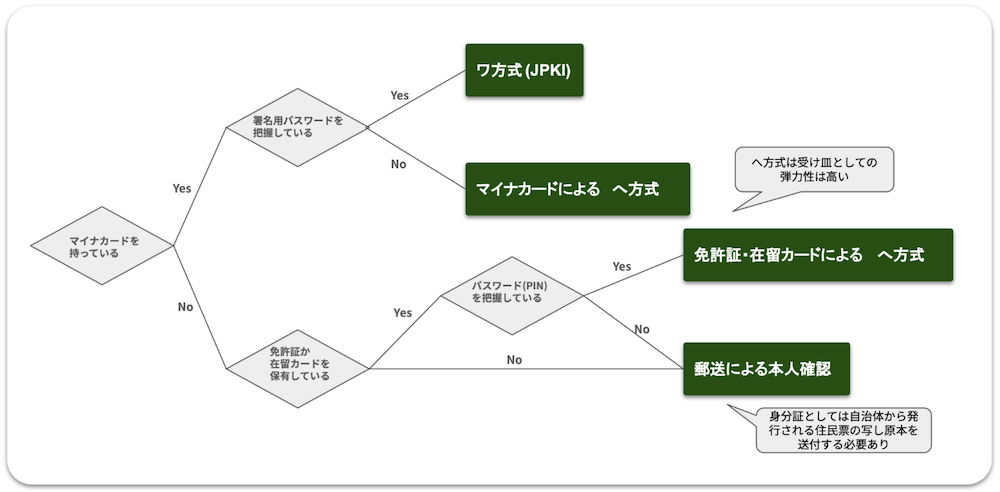

なお、ユーザーがどの本人確認手法を使うのが良いかを表したフローチャートが以下になります。ポイントは、マイナンバーカードによるワ方式が利用できない場合における、へ方式の受け皿としての弾力性の高さにあります。

ワ方式を利用する場合、ユーザーがマイナンバーカードの署名用電子証明書パスワードを把握している必要があります。

把握していない場合は、代わりにへ方式としてマイナンバーカードをスマートフォンにかざしてもらうだけの運用が可能ですし、マイナンバーカードそのものを所持していないユーザーについても、免許証や在留カードをスマートフォンにかざしてPINを入力する形でのへ方式の利用が考えられます。

そして、このどれにも該当しない場合は、最終手段として郵送による本人確認を行うという形で、手法としては大きく3パターンに分類されることになるでしょう。

より簡便なeKYC手法

ここまで、法規制により本人確認の方法含めた定義がなされている業種について見てきました。それに対して、確認方法が定められていない法律の規制を受ける事業者や、業界団体および自社による自主確認としての本人確認を実施している事業者のようなケースも多く存在します。

このような事業者に対しては、より認証強度を低くした“簡便な”eKYC手法がよく使われます。具体的には、マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの身分証の画像だけを提出するというものです。

TRUSTDOCKでは、あらゆる本人確認書類のリアルタイム撮影及びアップロード機能が実装できる専用JavaScript「TRUSTDOCKアップローダー」を提供しており、本人確認書類の1点確認はもとより、2点確認やマイナンバー取得、顔写真の撮影・確認まで、TRUSTDOCKが提供するAPIを自由に組み合わせてユーザーに各種書類を提出していただくことが可能となっています。

本人確認書類の1点確認の場合の実装&オペレーションフロー。モーダルウィンドウ内で一連の提出プロセスを完了することで、書類ごとのアップロード画面などのUI構築を大幅に削減。早期に必要な書類提出をWebサイトに実装できる

本人確認書類の1点確認の場合の実装&オペレーションフロー。モーダルウィンドウ内で一連の提出プロセスを完了することで、書類ごとのアップロード画面などのUI構築を大幅に削減。早期に必要な書類提出をWebサイトに実装できる

本人確認書類1点+個人番号取得+顔写真の3点確認の場合の実装&オペレーションフロー

本人確認書類1点+個人番号取得+顔写真の3点確認の場合の実装&オペレーションフロー

「子ども×eKYC」の事例

最後に、子ども達に関わるサービスなどで実際にeKYCを導入している事例、及び子ども達自身の本人確認用途でeKYCを導入している事例について、それぞれTRUSTDOCKのケースをご紹介していきます。

子ども達に関わる人物へのeKYC①:家事代行サービス

家事代行サービスでは、スタッフの方がユーザーの自宅などにてサービス提供をするという特性があることから、スタッフとユーザーの双方にとっての安全安心に向けて、それぞれについてしっかりと本人確認を実施する事業者が増えています。

こちらについては、以下の導入事例をご覧ください。

▶︎家事代行アプリの本人確認をeKYCで実現:ベアーズ様事例

子ども達に関わる人物へのeKYC②:マッチングアプリ

先述のとおり、マッチングアプリのようなインターネット異性紹介事業者には、以下2点いずれかの手法をもって、ユーザーの年齢確認の実施(18歳以上か否か)が義務付けられています。

- インターネット異性紹介事業を利用するユーザーの運転免許証、国民健康保険被保険者証、その他の年齢または生年月日を証する公的書類のうち、「年齢または生年月日」「書面の名称」「書面の発行・発給者の名称」にかかる部分を提示し、その写しの送付または画像の送信を受けること

- クレジットカードでの支払いなど、児童が通常利用できない方法によって料金を支払う旨の同意を得ること

こちらについては、以下の導入事例をご覧ください。

今後ますますサービス提供者による「犯罪の抑制に向けた取り組み」が大切になる

子ども達に関わる事業を提供する事業者や団体、および行政としては、日本版DBSのような動きも踏まえて、今後ますます本人確認などによるリスクの抑制が重要な施策になってくるでしょう。

そんな中TRUSTDOCKでは、“本人確認のプロ”として、さまざまな事業体のKYC関連業務をワンストップで支援するAPIソリューションを提供しており、またデジタル身分証を通じていつでもどこでも、どのような状況でも、身元確認をすることができ、誰でも適切な各種サービスを素早く受け取れる世界を目指しています。

また、日頃から関係省庁・関係団体などと連携し、社内や特定の業界に閉じない議論を行い、今後のデジタル社会に必要なeKYCサービスの提供、社会への情報発信などに積極的に取り組んでいるほか、eKYCサービスに関する新たなルールづくりを進めています。

KYCのような本人確認領域や業務プロセスのデジタル化についてご不明点がある場合は、どうぞお気軽にご相談ください。

なお、eKYCソリューションの導入を検討されている企業の方々や、実際に導入プロジェクトを担当されている方々のために、TRUSTDOCKではPDF冊子「eKYC導入検討担当者のためのチェックリスト」を提供しております。eKYC導入までの検討フローや、運用設計を行う上で重要な検討項目などを、計10個のポイントにまとめていますので、こちらもぜひご活用ください。

※KYCやeKYCの詳細については、以下の記事もあわせてご覧ください。

▶︎KYCとは?あらゆる業界に求められる「本人確認手続き」の最新情報を徹底解説

▶︎eKYCとは?オンライン本人確認のメリットやよくある誤解、選定ポイント、事例、最新トレンド等を徹底解説!

(文・長岡武司)

記事内容の正確性、最新性および網羅性の確保に努めておりますが、本記事の利用により生じたいかなる結果についても、当社は一切の責任を負いかねます。ご利用にあたっては、適宜専門家にご相談の上、ご自身の判断と責任において行ってください。