馬車から自動車、蒸気機関車から新幹線、そして飛行機や有人ロケットなど、技術進歩の歴史は、そのまま移動の進化の歴史だと言っても過言ではないでしょう。そして最近では、ここに「シェアリング」の概念が加わり、新たな移動のあり方が次々と誕生しています。

カーシェアやライドシェアはもとより、シェアサイクルや電動キックボードシェアサービスなど、これまで「所有」が前提となっていたモノとしてのモビリティが、次々と「利用」するサービスへと進化しているのです。

今回は、そんなモビリティのシェアリングエコノミー領域における本人確認について。免許証チェックから、より認証強度の強いeKYCまで、各事業者はどのような目的と手法でeKYCサービスを導入しているのか、それぞれ解説していきます。

カーシェア・ライドシェア等の現在地

モビリティのシェアリングエコノミーには、主に道路交通法・道路運送車両法における自動車・原動機付自転車が対象となる運転免許証の所持が必要なサービスと、それ以外のモペットを除く自転車(軽車両)等が対象となるサービスがあります。前者にはカーシェアやライドシェア、電動キックボードが該当し、後者にはシェアサイクルが該当します。

| 運転免許が必要なサービス | ・ライドシェア(2024年4月制度かの「自家用車活用事例」など、事業用として運行する場合はいずれも運転免許が必要) ・電動キックボードシェアリング(以下「特定小型原動機付自転車」の基準を満たさない車両の場合) |

| 運転免許が不要なサービス |

・シェアサイクル |

※特定小型原動機付自転車の基準

・最高速度20km/h以下

・16歳以上の者が運転

・車体要件適合 など(詳しくは後述)

カーシェアとライドシェア の違い

カーシェアとライドシェアは言葉が似ているので、同じ内容のサービスとして捉えている方を多くお見受けしますが、その提供形態や国内市場規模、そして規制状況には大きな違いがあります。

カーシェア(カーシェアリング)とは、同一プラットフォームの会員間で自動車を共有して利用するサービスのことで、業態としてはレンタカーの一形態となります。一方でライドシェア(ライドシェアリング)とは、いわゆる「相乗り」のことで、プラットフォーム上でドライバーと、同じ目的地に移動したい人をマッチングするサービスとなります。

矢野経済研究所の調査によると、国内のカーシェア市場規模は2022年時点で約634億円と推計され、2030年には約1,562億円へと拡大し、2022年比で約2.5倍になる見通しです。また、公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団の2024年3月時点の調査では、カーシェア拠点数は約26,800カ所、車両台数は約67,200台、会員数は約469万人に達し、前年から大幅に増加しています。

一方、世界のライドシェア市場については、ResearchAndMarketsの発表によれば2025年に約1,362億ドル規模となり、2034年には約5,667億ドルに拡大すると予測、年平均成長率は約17.2%と見込まれています。また、別の調査では2024年から2030年にかけて約429億ドルから969億ドルへと成長し、年平均成長率は約13.7%とする見方もあり、いずれの予測においても高い成長性が示されています。

なお、日本国内におけるライドシェア事業は、長らく道路運送法第78条に基づき、一般の人が自家用車を用いて有償で他人を運送すること(いわゆる「白タク」行為)が禁止されてきました。

従来は、災害時の緊急輸送や、市町村・NPO法人等が公共の福祉確保のために区域内住民を運送する場合など、限られた例外を除き、旅客自動車運送事業を営むには国土交通大臣の許可が必要でした。

しかし、2024年4月からは「自家用車活用事業」として、一定の条件下でタクシー事業者や自治体が主体となり、自家用車ドライバーによる有償運送が制度化されました。これにより、事業者が運行管理や安全管理を行うことを前提に、従来は実費精算のみ認められていた運送が、事業としての対価を伴う形でも可能になっています。ただし、制度の対象や運行区域、運行時間は限定的であり、全面的な自由化には至っていません。

電動キックボードの規制緩和について

電動キックボード等(定格出力0.60キロワット以下のモーターにより走行する乗り物)については、2023年7月1日に施行された道路交通法改正により、新たに「特定小型原動機付自転車」という区分が設けられました。

これにより、時速20キロ以下で走行し、車体の大きさや構造が基準に適合する車両は、16歳以上であれば運転免許が不要となり、ヘルメットの着用は努力義務とされています。また、最高速度が6キロ以下に制限された車両は歩道走行も可能となります。なお、基準を満たさない電動キックボードは引き続き通常の原動機付自転車として扱われ、運転免許やヘルメット着用が義務付けられています。

詳細については、警察庁による改正道路交通法の一部施行についての案内もあわせてご覧ください。

カーシェア・ライドシェア等でeKYCが活用される理由

カーシェアやライドシェアといった運転免許が必要なサービスでは、運営事業者によるユーザーの運転免許証チェックが必要となります。基本的にはスマホアプリやWebブラウザ上の管理画面から利用するものとなるので、必然的に、免許証チェック業務もオンラインでシームレスに行えるeKYCの仕組みの活用が期待されています。

また運転免許の必要・不要にかかわらず、昨今ではCtoCのマッチングや取引を行うシェアリングサービスにおいて、利用者による不正等を防ぐための安全・安心に向けた本人確認実施の必要性がさけばれています。eKYCサービスを活用することで、各サービスにフィットした本人確認強度をもって「どこのどなたがサービスを使ったか」という情報を把握し、有事の際にも迅速に対応することができるようになります。

このあたりのCtoCシェアリングサービスの安全・安心に関わる議論については、以下のベントレポートも併せてご覧ください。

▶︎ポストコロナの「信頼のデザイン」とは?シェアエコメンバーと共に考える 〜SHARE SUMMIT 2021レポート

eKYCサービスを導入するメリット2つ

先述したとおり、各種モビリティのシェアリングサービスは基本的にはオンライン/遠隔でのやりとりがベースとなるので、インターネットを活用した免許資格確認および本人確認が必要となります。自社で独自にチェックフローを開発して運用することも可能ですが、以下の観点において、昨今ではeKYC事業者によるソリューションを採用するケースが増えています。

各種コストの削減

自社内で免許資格確認業務および本人確認業務を行う場合、そこに対する適切な人員配置が必要となります。書類の扱いに関するオペレーション教育はもとより、ユーザー登録者数の増減に合わせたシフト管理等が必要となるため、それらの工数も含めた人員および管理コストが増大するリスクをはらんでいます。

eKYCを導入することで、社内オペレーションが大幅に減少し、かつ登録者数の増減に左右した人員配置等を行わなくて済むようになるので、これらに付随するコストの削減が見込めます。

本人確認書類の自社保管不要

モビリティシェアリングサービス事業者が運転免許証など公的身分証明書画像の送信等を受けた際に、それらを自社保管する場合は、非常に厳格なセキュリティ対策を講じる必要があります。特に免許証などの画像データが外部へと漏れた場合は、中長期的な悪用へとつながる恐れがあることから、企業経営の観点から見ても自社での保管は非常にリスキーだと言えます。

一方でeKYC事業者は、当然ながらこれらデータへのセキュリティを最高レベルで維持した上で管理をしているので、モビリティシェアリングサービス事業者はeKYCサービスを導入することによって、より安全・安心な運用を担保することができます。

カーシェア・ライドシェア事業者でよく使われるeKYC手法

カーシェアやライドシェア事業者では、個人身元確認情報として公的身分証をサービス画面経由で提出するというeKYC手法が、最も多く利用されています。

免許資格のチェックに使う簡便なeKYC

TRUSTDOCKでは、あらゆる本人確認書類のリアルタイム撮影及びアップロード機能が実装できる専用JavaScript「TRUSTDOCKアップローダー」を提供しており、本人確認書類の1点確認はもとより、2点確認やマイナンバー取得、顔写真の撮影・確認まで、TRUSTDOCKが提供するAPIを自由に組み合わせてユーザーに各種書類を提出していただくことが可能となっています。

本人確認書類の1点確認の場合の実装&オペレーションフロー。モーダルウィンドウ内で一連の提出プロセスを完了することで、書類ごとのアップロード画面などのUI構築を大幅に削減。早期に必要な書類提出をWebサイトに実装できる

本人確認書類1点+個人番号取得+顔写真の3点確認の場合の実装&オペレーションフロー

より認証強度の強い本人確認のためのeKYC

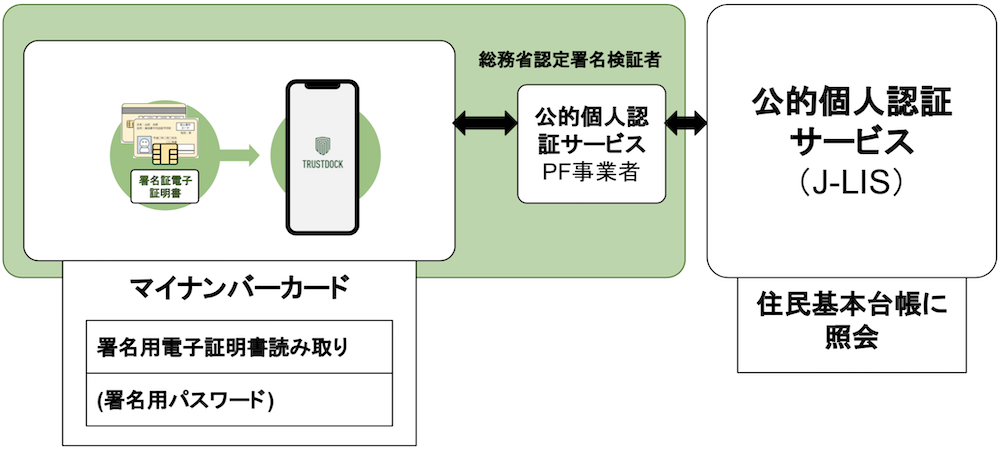

免許資格のチェックの他に、より認証強度の強い本人確認を実施する方法として、犯罪収益移転防止法に基づく手法が採用されることも多いです。施行規則第6条1項1号には合計14パターンの手法が定義されているのですが、昨今ではその中でも、顧客のマイナンバーカードにあるICチップをスマートフォンで読み取り、J-LISが提供する公的個人認証サービス(JPKI:Japanese Public Key Infrastructure)を用いることで本人確認を完了する手法が多く採用されています。

J-LISとは「地方公共団体情報システム機構」のことで、同機構が提供する公的個人認証サービスは、インターネットを通じて安全・確実な行政手続きなどを行うために、他人によるなりすまし申請や電子データが通信途中で改ざんされていないことを確認するための機能を提供するものです。これは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第17条第1項第6号の規定に基づき、総務大臣認定事業者のみ利用が可能となっています。

公的個人認証サービスを利用する場合、ICカードの読み取りデバイス(スマートフォン含む)を通じて、マイナンバーカードの署名用電子証明書を用いて、特定取引等に関する情報(口座開設申込書など)に電子署名〜署名検証〜証明書の失効確認を行い、オンライン本人確認を完了させる流れになります。

アプリへの組み込みなど利用ハードルが高い要件ではありますが、TRUSTDOCKによるデジタルIDウォレットのようにスマートフォンでマイナンバーカードが読み取れるアプリがあれば、およそ10秒程度で郵送不要、目視確認不要のeKYCができます。マイナンバーカードを持っているユーザーにとっては対応完了までのスピードが最も早く、事業者側にとっても確認の工数が低く、かつセキュリティ対策が高い手段となっています。

実はこれまでは、「身分証の撮影画像+目視確認」によるチェックを要件とする手法が主流でした。一方で、偽造身分証による犯罪に巻き込まれるリスク防止の観点から、公的個人認証サービスを活用する手法への移行が進んでいます。

デジタル庁から発表されている方針としても、非対面の方式においては、今後はマイナンバーカードを利用した公的個人認証サービスに一本化し、運転免許証などの画像送信や、顔写真のない本人確認書類を用いる方式は廃止される方針で進んでいます。

それらを反映した改正犯収法施行規則は、2027年4月1日の施行を予定しており、それに先駆けて2025年2月28日には警察庁からも「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に対する意見の募集についてが発出されています。詳細は以下の記事をご参照ください。

▶︎2027年4月改正犯罪収益移転防止法で変わる!現行ワ方式→新ル方式、現行ホ方式→廃止など、本人確認手法の変更ポイントを解説

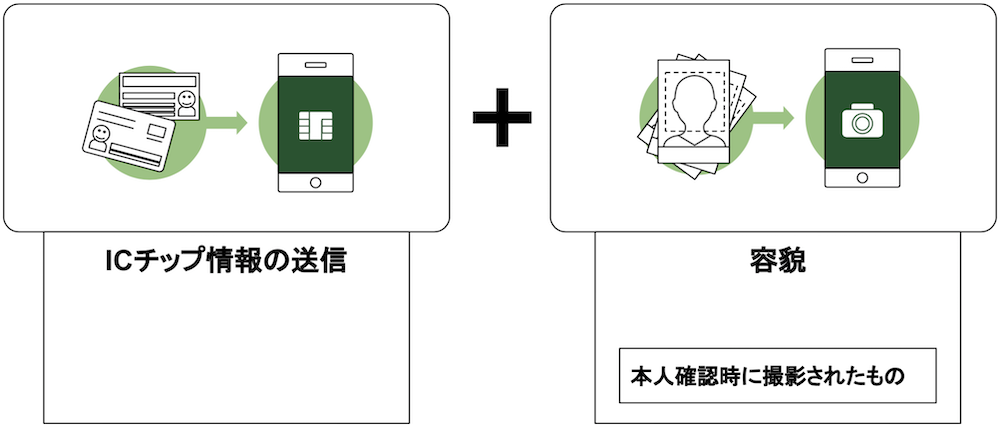

なお、公的個人認証サービスを利用しない形で一定の本人確認強度を担保する方法として、顧客から写真付き本人確認書類のICチップ情報と、本人の容貌画像の送信を受けるという手法もあります。必要となるのは、身分証などに埋め込まれたICチップ情報と、本人の容貌を撮影した画像データ1点です。

例えばマイナンバーカードを使って本人確認を実施する場合、カードのICチップに格納されている「券面AP」から顔画像を、「券面事項入力補助AP」から基本4情報をそれぞれ抽出します。前者に関してはICチップ内にある顔画像(白黒)とその場で撮影した本人の顔写真を比較・自動判定し、一致率を返却することでなりすましを防止します。

公的個人認証サービス利用の手法に対して、身元確認保証のレベルは下がりますが、ICチップ読み取りによる確認手法であり、またマイナンバーカードの他にも運転免許証や在留カードといった身分証の利用が可能なので、ユーザーにとっての選択肢の幅にも繋がるでしょう。

本人確認のプロであるTRUSTDOCK

以上、今回はカーシェア・ライドシェア等のモビリティシェアサービス事業で求められる本人確認のポイントについて解説しました。各方面での規制緩和の動きも相まって、市場としては間違いなく拡大していく領域だからこそ、eKYCへのニーズもますます高まっていくことが想定されます。

TRUSTDOCKでは、“本人確認のプロ”として、さまざまな企業のKYC関連業務をワンストップで支援するAPIソリューションおよびデジタル身分証を提供しています。また、本人確認業務に関して関係省庁や関連団体との連携も深めており、金融庁には業務内容の確認を、経済産業省とはRegTechについての意見交換を、さらに総務省のIoTサービス創 出支援事業においては本人確認業務の委託先として採択され、警察庁には犯収法準拠のeKYCの紹介などをといった取り組みも行っています。

カーシェア・ライドシェアにおけるKYCやeKYC、およびそれらの事業に当てはまらないサービスでも本人確認業務等でお困りの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

また、eKYCソリューションの導入を検討されている企業の方々や、実際に導入プロジェクトを担当されている方々のために、TRUSTDOCKではPDF冊子「eKYC導入検討担当者のためのチェックリスト」を提供しております。eKYC導入までの検討フローや、運用設計を行う上で重要な検討項目等を、計12個のポイントにまとめていますので、こちらもぜひご活用ください。

なお、以下の記事でKYCおよびeKYCについても詳細に解説していますので、こちらもあわせてご覧ください。

▶︎KYCとは?あらゆる業界に求められる「本人確認手続き」の最新情報を徹底解説

▶︎eKYCとは?オンライン本人確認のメリットやよくある誤解、選定ポイント、事例、最新トレンド等を徹底解説!

(文・長岡武司)

記事内容の正確性、最新性および網羅性の確保に努めておりますが、本記事の利用により生じたいかなる結果についても、当社は一切の責任を負いかねます。ご利用にあたっては、適宜専門家にご相談の上、ご自身の判断と責任において行ってください。