記事のポイント

- 不動産DXは「構造的課題の克服」と「非対面ニーズへの対応」のために不可欠。特に、従来の煩雑なプロセスをオンライン完結型に移行し、業務効率化と顧客体験(CX)の向上を両立させるための業務設計が重要

- eKYCは不動産取引の「コンプライアンス」と「スピード」を担保する基盤技術として有用。特に売買仲介業務や不動産開発業務における、犯罪収益移転防止法への各種要件の理解と遵守は不可欠

- eKYC導入においては、顧客のマイナンバーカードを使った「JPKI(公的個人認証サービス)方式」や、運転免許証などICチップ内蔵の身分証を使った「ICチップ読取方式」が増加している

少子高齢化や人口減少、空き家問題、そして人手不足—。長年構造的課題を抱えてきた日本の不動産業界は、いま大きな変革の岐路に立っています。

従来の紙書類中心の契約手続きや、属人的な営業活動、複雑な管理業務など、アナログな業務文化が色濃く残る領域だからこそ、DX(デジタルトランスフォーメーション)の波が押し寄せています。

特に近年は、不動産テック(不動産×テクノロジー)の進化により、賃貸・売買のオンライン完結や、AIによる物件査定・需要予測、クラウド型の契約・管理システムなど、業務効率化と顧客体験の両立を図る動きが加速。また、国土交通省によるIT重説・書面電子化の推進や「改正宅建業法」の後押しもあり、業界全体がデジタル前提のビジネスモデルへと舵を切りつつあります。

本記事では、そんな不動産DXの最新動向を俯瞰しつつ、その基盤となるeKYC(オンライン本人確認)の活用について解説していきます。

※本記事では、不動産業界におけるDX全般の動きを「不動産DX」と表現します

不動産業界に「DX」が求められる背景

まずは、日本の不動産業界が抱えるさまざまな課題、およびDXが求められる背景を見ていきましょう。

①労働力人口の減少・人手不足の深刻化

不動産業界は、労働集約型のビジネスモデルが多く、特に売買仲介や賃貸管理の現場では、営業担当者や事務スタッフの業務負荷が極めて高いのが現状です。 それゆえに、労働力人口の減少という産業全体に共通する課題において、その影響がより顕著となっています。

不動産取引は、高額かつ複雑な法律が絡むため、契約書や重要事項説明書といった「紙」のドキュメントと「対面」による確認を重視してきました。これは、トラブル防止や情報の秘匿性維持といった点で一定の合理性があった一方で、電子化・非対面化の大きな障壁ともなってきました。

特に、押印文化や原本保存への強いこだわり、そして「対面での説明が重要」といった商習慣は、デジタル技術の導入を遅らせてきた要因の一つであり、DXによるアナログ業務のデジタル化・自動化が喫緊の課題となっています。

②コロナ禍を契機とした非対面・非来店ニーズの高まり

新型コロナウイルスのパンデミックは、人々の行動様式を一変させ、「非対面・非接触」でのライフスタイルのあり方を急速に高めました。

これは不動産取引においても例外ではありません。 オンライン内見やIT重説(重要事項説明のオンライン化)の浸透は、顧客と事業者の双方にとって、時間や場所の制約から解放されるという大きなメリットをもたらしました。

もはや、「来店しないと手続きが進まない」という旧来のプロセスは、顧客体験(CX)を大きく損なう要因となりつつあるからこそ、内覧、申込、審査、契約といった一連のプロセスを非対面で完結させるオンライン完結型のサービス提供に向けたDXが不可欠な状況と言えます。

③政府によるデジタル社会推進計画

政府による、「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」に基づく不動産取引のデジタル化の推進も、不動産DX推進の強力な要素です。

2022年5月の改正宅地建物取引業法施行による書面交付のデジタル化(電子契約の容認)、IT重説の本格普及は、その最も象徴的な例です。これにより、不動産取引における「デジタル化の法的障壁」が大きく取り除かれました。

また、マイナンバーカードの普及にともなう公的個人認証サービス(JPKI:Japanese Public Key Infrastructure)の活用促進は、行政手続きだけでなく、民間サービスにおける本人確認の高度化・効率化の基盤となっています。こちらについては、本記事の後半で改めて詳述します。

④個人情報などの厳格な管理負担

不動産取引では、顧客の氏名、住所、勤務先、年収といった機微な個人情報はもちろん、犯罪収益移転防止法に基づく本人確認書類のコピーなど、厳格な管理が求められる書類を大量に取り扱います。

紙ベースでの管理は、紛失・漏洩のリスク、保管コスト、そして閲覧・検索の非効率性といった多くの課題を抱えています。 DX、特にクラウドベースの安全なシステムやeKYCの導入は、これらの重要情報の管理体制を強化し、コンプライアンスリスクの低減に直結します。

昨今でよく使われる不動産DXツール

不動産DXは、さまざまなツール群によって支えられています。ここでは代表的なツールカテゴリーに沿って、以下の表にまとめました。

| ツールカテゴリー | 概要 | DXへの貢献 |

| 不動産管理システム(RMS:Rent Management System) | 物件情報の管理、家賃収納、入居者からの問い合わせ対応などの情報一元化および処理・業務を自動化するシステム | 各種不動産管理業務の効率・省人化の実現 |

| 電子契約システム | 賃貸借契約書や売買契約書、重要事項説明書などを電子データで締結・保管するシステム | 紙媒体の削減、押印・郵送の手間解消、契約スピードの向上、宅建業法改正への迅速な対応など |

| 賃貸管理システム | 賃貸物件の入居者情報、契約情報、収支、修繕履歴などを一元管理するクラウドサービス | 管理業務の効率化、情報共有の迅速化、オーナー報告業務の自動化など |

| IT重説ツール | Web会議システムなどを利用し、重要事項説明をオンラインで実施するためのツール | 顧客の来店不要、遠隔地からの非対面契約の実現など |

| eKYC(オンライン本人確認)サービス | オンラインで完結する本人確認(KYC:Know Your Customer)、法人確認(KYB:Know Your Business)のソリューション | 犯罪収益移転防止法で定められる本人確認要件へのデジタル対応、本人確認に伴う非対面・非来店オペレーションの実現など |

| VR/AR内見システム | 360°カメラで撮影した映像やCGを活用し、現地に行かずに内見を可能にするシステム | 内見の効率化、遠方顧客への非対面対応、空室期間の短縮への寄与など |

| CRM/SFA | 顧客情報管理(CRM)および営業活動支援(SFA)システム | 追客の標準化、営業進捗の可視化、成約率の向上など |

不動産管理システムや電子契約システム、賃貸管理システム、IT重説ツール、VR/AR内見システムなどは不動産業界特有のシステムと言える一方で、eKYC(オンライン本人確認)サービスやCRM/SFAは、広く一般的に活用されているDXツールです。

不動産DXを進める上で理解しておくべき法律

不動産取引は、極めて多くの法規制に縛られるビジネスです。DX推進においては、利便性を追求するのはもちろん、関連法規、特に本人確認やコンプライアンスに関わる規定を深く理解し、遵守することが大前提となります。

ここでは、5つの法律の概要を見ていきましょう。

宅地建物取引業法(宅建法)

宅地建物取引業法とは、宅地や建物の売買、交換または賃貸の仲介・代理を行う「宅地建物取引業者」について、その業務の適正な運営と公正な取引を確保し、宅地または建物の購入者等の利益の保護を図ることを目的として定められた法律です。通称「宅建法(たっけんほう)」とも呼ばれています。

この法律は、国民の生活や経済活動の基盤となる不動産取引において、専門知識を持たない一般消費者が不利益を被ることのないよう、業者側に厳格なルールを課しています。主な規定は以下の通りです。

- 免許制度:宅地建物取引業を営むには、国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要です。無免許での営業は厳しく禁じられています。

- 宅地建物取引士(宅建士):専門的な知識と倫理観を持つ宅建士の設置が義務付けられています。特に、重要事項の説明や書面への記名は宅建士の独占業務とされています。

- 媒介契約:仲介(媒介)の依頼を受けた際に、業者と依頼者との間で結ぶ契約(一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約など)に関するルールを定めています。

- 重要事項の説明(35条書面):契約締結に先立ち、宅建士が買主・借主に対して、取引対象の物件や契約条件に関する重要事項を記載した書面(35条書面)を交付し、口頭で詳細に説明することが義務付けられています。これは、消費者が契約内容を正確に理解し、不測の損害を被ることを防ぐための最も重要な規定の一つです。

- 契約内容を記載した書面(37条書面):契約成立後、速やかに契約内容を明確にした書面(37条書面)を当事者に交付することが義務付けられています。

近年では、不動産DXの進展に伴い、2022年5月の法改正により、上記の重要事項説明や書面(35条書面・37条書面)の交付について、相手方の承諾を得た上で電子データ(電磁的方法)によることが可能となり、不動産取引のオンライン完結に向けた法的基盤が整備されました。

※IT重説については、「賃貸取引」では既に可能でしたが、2022年5月の改正法により「売買取引」においても押印不要で解禁となりました。

犯罪収益移転防止法(犯収法)

犯罪収益移転防止法(正式名:犯罪による収益の移転防止に関する法律)とは、金融機関等の取引時確認や取引記録等の保存、疑わしい取引の届出義務など、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策のための規制を定めるべく、2007年3月に成立・公布された法律です。通称「犯収法(はんしゅうほう)」とも呼ばれています。

犯罪収益移転防止法では、「特定事業者」と呼ばれる対象事業者が、通常の特定取引およびハイリスク取引を行う際に、「取引時確認」と呼ばれる手続きなどを法的義務として負うこととして定義されています。

宅地建物取引業者も、この特定事業者の一つに位置付けられています。具体的には、不動産取引のうち「宅地又は建物の売買契約の締結又はその代理若しくは媒介」に係る取引が特定取引とされていることから、一定の取引を行う際には、同法で求められる本人確認等を実施しなければなりません。こちらについては後述します。

犯罪収益移転防止法の詳細については、以下の記事をご参照ください。

▶︎犯罪収益移転防止法(犯収法)とは?2025年2月発出パブコメなど、最新トレンドや本人確認/eKYC要件等を解説

不動産特定共同事業法(不特法)

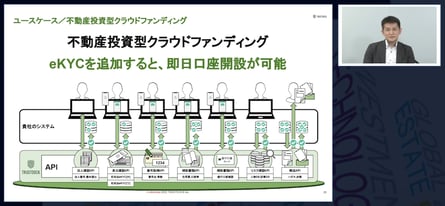

不動産特定共同事業法とは、「不動産特定共同事業」と呼ばれる事業体について、適正な運営の確保と事業参加者の利益の保護を通じて、健全な発達に寄与することを目的に定められた法律です。通称「不特法(ふとくほう)」とも呼ばれています。

不動産特定共同事業とは、地域の不動産業者などが不動産小口化商品等を通じて投資家から出資を募って不動産を取得し、リノベーションなどを行って賃貸、売却などを行い、その不動産運用から得られる収益を投資家に分配する行為のことです。不動産特定共同事業法の施行後は、国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要となったことから、より健全性の高い事業者だけが同事業を営めるようになりました。

また、2017年法改正によって「小規模不動産特定共同事業」という事業体が新設され、資本金や出資金などの参入要件が緩和され、また国交省による許可制度ではなく「登録更新制」(5年)に変更されたので、より中小規模の事業者が参入しやすい環境になりました。

これとあわせて、不動産特定共同事業の契約における「電子処理」も可能となったので、電子取引業務を的確に遂行するために必要な体制を整備した上で国土交通省による許可などを受けることで、不動産クラウドファンディング事業を行うこともできるようになりました。

詳細については、以下の記事をご参照ください。

▶︎不動産特定共同事業法とは?改正の経緯・内容から本人確認/eKYCまでを詳しく解説

個人情報保護法と番号法

個人情報保護法(正式名称:個人情報の保護に関する法律)とは、個人の権利利益を保護するとともに、個人情報の有用性に配慮しつつ、民間事業者や行政機関が個人情報を適切に取扱うためのルールを定めた法律です。

氏名、住所、連絡先、収入など、顧客の機微な個人情報を取り扱う不動産業者は、同法に基づき、個人情報の取得、利用、提供、保管について厳格なルールを守る必要があります。

また、番号法(正式名称:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)とは、マイナンバー(個人番号)の収集・利用・管理について定めた法律です。

不動産業界では、特定口座の開設や、地主・家主が法人である場合の税務手続きなどでマイナンバーを取り扱うことがあるため、こちらも把握しておく必要があります。

不動産DXにおいてeKYC(オンライン本人確認)が重要な理由

eKYC(オンライン本人確認)は、不動産DXを実現する上での「セキュリティ」「利便性」「コンプライアンス」の三要素を同時に満たす、極めて戦略的な基盤技術です。単に本人確認手続きをデジタル化するだけでなく、不動産取引の根幹に関わる法規制の遵守(守りのDX)と、顧客体験の飛躍的な向上(攻めのDX)を両立させます。

犯罪収益移転防止法対応の厳格化と効率化

犯罪収益移転防止法における特定事業者にとって、eKYCの導入は圧倒的な業務効率化に繋がります。

顧客に対する取引時確認を厳格に行う法的義務を負っているわけですから、従来の郵送や対面での確認は、コストと工数がかかり、ヒューマンエラーのリスクも内包していました。厳格な要件を満たす手法のeKYCを導入することで、顧客が来店せずとも、対面確認と同等以上の信頼性をもって本人確認を完了できます。これにより、物理的な郵送や対面確認の手間とコストが不要となります。

契約プロセスの劇的なスピード向上と顧客体験の革新

不動産取引、特に賃貸仲介においては、競争優位性を確立するために契約までのスピードが非常に重要です。

入居申込や売買契約に向けたプロセスにおいて、本人確認のフェーズは、紙書類の準備・郵送待ちなどで最も遅延しがちです。eKYCは、この本人確認を最短数分でオンライン完結させることで、申込から審査、契約締結までのリードタイムを劇的に短縮します。

また顧客にとっても、紙の申込書への煩雑な記入や印鑑の準備、本人確認書類のコピー、そして郵送や来店といった手間から解放されます。スマートフォン一つで、場所や時間を選ばず、スムーズに本人確認手続きを完了できるため、デジタルネイティブ世代が求める「ストレスフリーな顧客体験」を提供し、サービスの競争力を高めます。

不正利用・なりすましリスクの強力な排除

不動産取引は高額であり、なりすましや偽造書類を用いた不正行為のターゲットになりやすい側面があります。eKYCは、高度な技術でこれらのリスクを未然に防ぎます。

不動産売買においては、身分証偽造によって不動産所有者になりすまし、巨額の売買金額を騙し取る「地面師詐欺」がたびたび発生しています。また不動産賃貸においても、会社員などを装いたい人物の身分証や在職証明書を「アリバイ会社」が偽造し、不正に契約を結ぶケースも報告されています。

こうした不正は紙や対面のやり取りでは防ぎにくく、より安全な本人確認手法が求められています。

特に、後ほど詳述する公的個人認証サービス(国が認証した電子証明書に基づく仕組み)を活用することで、なりすまし他人の写真を用いた「なりすまし」による不正を強力に検知・排除できます。

なりすましの防止に関するeKYCのトレンドについては、以下の記事をご参照ください。

▶︎ホ方式廃止に伴い、eKYCは「ICチップ読取」の時代へ。偽造身分証が横行する時代の本人確認手法を解説

業態別に見る業法対応

不動産業界のビジネスモデルは多岐にわたり、それぞれ適用される法律や、eKYCを導入する際の重点課題が異なります。

以下、それぞれの業態別にeKYCに期待されることを見ていきましょう。特に売買仲介や開発のように犯収法対応が求められる業態では、本人確認の厳格性と記録保存の重要性が非常に高いため、eKYCによるデジタル化の恩恵は非常に大きいと考えられます。

賃貸仲介:来店レス申込の標準化

賃貸仲介は、スピードと利便性が強く求められる分野です。物件の競争が激しく、「申込の早さ」が契約獲得に直結します。

- 関連法規:宅地建物取引業法(IT重説、書面電子化)

- 重点課題:スピード向上と顧客離脱率の低減

eKYCを入居申込システムに組み込むことで、来店不要・郵送不要のオペレーションを実現。数分で本人特定が完了し、審査プロセスへの移行を迅速化します。

また、従来の免許証コピーや住民票といった煩雑な書類の提出を一本化し、顧客の負担を軽減するので、書類不備などによる手戻りの解消にも寄与します。

さらに、IT重説実施時の「本人性の確認」の信頼性を高め、遠隔地からの契約をスムーズに実現します。

売買仲介:犯罪収益移転防止法の遵守

売買仲介は、高額取引であるがゆえ、犯罪収益移転防止法の適用を最も厳格に受ける業態です。宅地建物取引業法はもちろん、犯罪収益移転防止法への理解も深め、それぞれ求められる要件を確実に遵守することが大切になります。

- 関連法規:犯罪収益移転防止法、宅地建物取引業法

- 重点課題:コンプライアンスの遵守(取引時確認の厳格化)と不正リスクの排除

先述のとおり、宅地建物取引業法については、不動産取引のうち「宅地又は建物の売買契約の締結又はその代理若しくは媒介」に係る取引が「特定取引」とされており、犯罪収益移転防止法では特定事業者に対して、特定取引を行う際に以下4つの措置の実施を義務付けています。

- 本人確認の実施(法4条)

- 本人確認記録の作成・保存(法6条)

- 取引記録の作成・保存(法7条)

- 疑わしい取引の届出(法9条)

これらの措置の的確な実施により、なりすましによる不正な不動産登記やマネー・ローンダリング行為を水際で防止します。

不動産開発:法人確認(KYB)と資金移動の見える化

不動産開発(ディベロップメント)は、大規模な資金移動と法人間の取引が中心となるため、個人向けのeKYCというよりは、法人確認(KYB:Know Your Business)が極めて重要になります。法人確認とは、企業や団体が実際に存在し、取引先として適格かどうかを確認するプロセスを指します。

- 関連法規:犯罪収益移転防止法

- 重点課題:取引先の透明性確保(KYB)と実質的支配者の特定

開発用地の売主や共同事業者など、取引先の法人の実在性、代表者の本人性、そして最終的な実質的支配者(※)をeKYC/KYBの手法を用いて厳格に確認します。これにより、リスクの高いペーパーカンパニーとの取引を排除します。

※実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者を示し、誰が該当するかについては法人の性質に従って定められています。なお、実質的支配者の確認方法は、通常の特定取引とハイリスク取引で異なります。通常の特定取引においては、当該顧客等の代表者等から、実質的支配者の本人特定事項について申告を受ける方法とされています。またハイリスク取引の場合は、顧客等の株主名簿(資本多数決の原則を採る法人の場合)、登記事項証明書(資本多数決の原則を採る法人以外の法人の場合)などの書類を確認し、かつ、実質的支配者の本人特定事項について当該顧客等から申告を受ける方法とされています。

また、法人番号や代表者の公的証明書と連携することで、登記情報や印鑑証明書といった法人情報の取得プロセスのデジタル化・自動化も期待できます。

厳格なKYBによって取引主体を明確にし、開発資金の移動に伴うマネー・ローンダリングリスクを低減することで、コンプライアンス体制を強固にし、事業の信頼性と健全性を維持します。

具体的なeKYC&法人確認手法

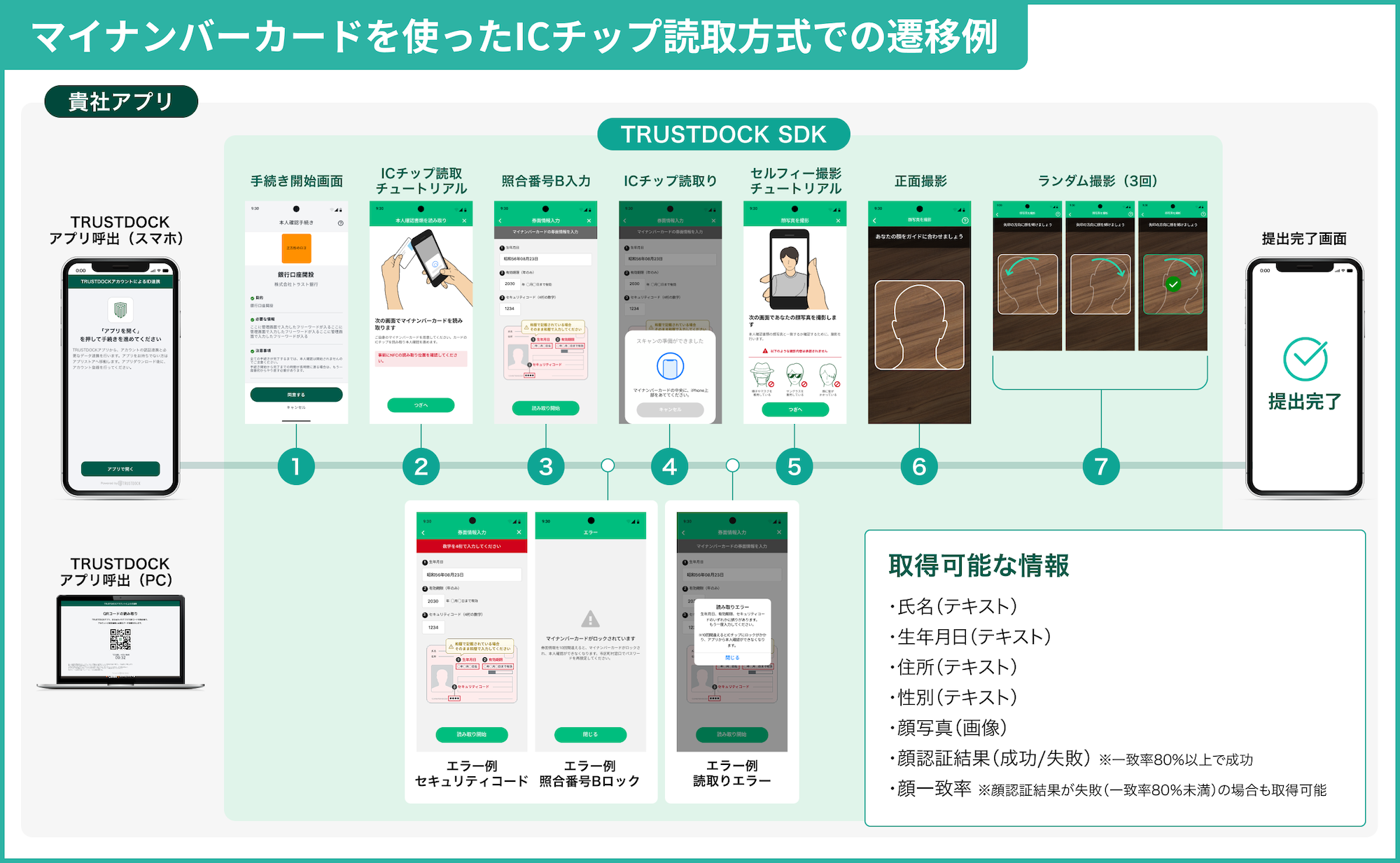

ここからは、具体的なeKYCや法人確認手法をご紹介します。法律に準拠すべき業態におけるeKYCについて、犯罪収益移転防止法 施行規則六条1項1号に準拠した手法である「JKPI方式」、「ICチップ読取方式」について、それぞれご紹介します。

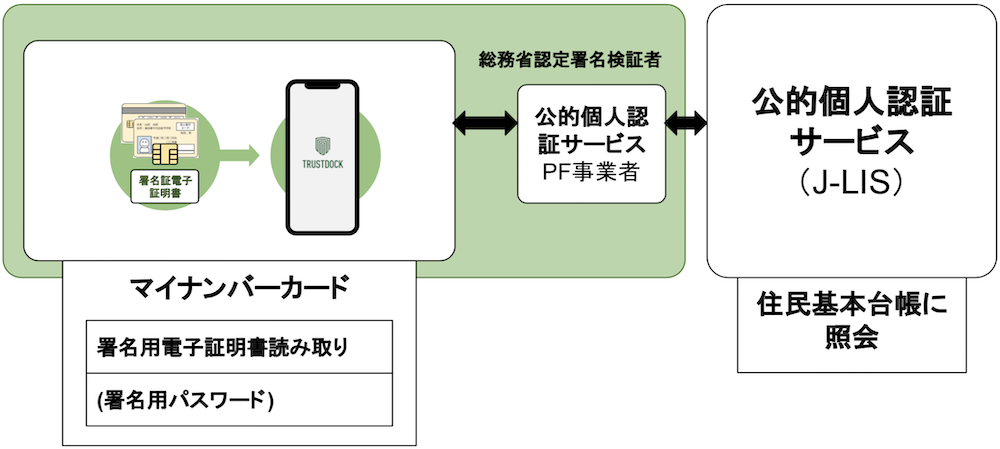

JPKI方式(公的個人認証サービス、旧ワ方式)

JPKI方式(旧ワ方式)とは、顧客のマイナンバーカードにあるICチップをスマートフォンで読み取り、J-LISが提供する公的個人認証サービス(JPKI:Japanese Public Key Infrastructure)を用いることで本人確認を完了する方法です。

J-LISとは「地方公共団体情報システム機構」のことで、同機構が提供する公的個人認証サービスは、インターネットを通じて安全・確実な行政手続きなどを行うために、他人によるなりすまし申請や電子データが通信途中で改ざんされていないことを確認するための機能を提供するものです。これは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第17条第1項第6号の規定に基づき、総務大臣認定のプラットフォーム事業者(以下図では「PF事業者」と表現)のみ利用が可能となっています。

※TRUSTDOCKもプラットフォーム事業者としての認定を受けています。詳細はこちら

JPKI方式の要件では、ICカードの読み取りデバイス(スマートフォン含む)を通じて、マイナンバーカードの署名用電子証明書を用いて、特定取引等に関する情報(口座開設申込書など)に電子署名〜署名検証〜証明書の失効確認を行い、オンライン本人確認を完了させる流れになります。

アプリへの組み込みなど利用ハードルが高い要件ではありますが、デジタルIDウォレット「TRUSTDOCKアプリ」のようにスマートフォンでマイナンバーカードが読み取れるアプリがあれば、およそ10秒程度で郵送不要、目視確認不要のeKYCができます。マイナンバーカードを持っているユーザーにとっては対応完了までのスピードが最も早く、事業者側にとっても確認の工数が低く、かつセキュリティ対策が高い手段となっています。

また、運営団体であるJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)への失効確認により、最新かつ正しい基本4情報が取得できるなど、以下のようなメリットが挙げられます。

- 身分証の正当性を目視に頼らずに確認できるので、券面の偽造対策になる

- その場で電子署名を施すため、身分証の交付時にICチップ内に電子署名が格納される方式よりもセキュア

- 申請データに電子署名することができ、申し込みデータの改ざん防止や否認防止になる

- 申請者と身分証との紐づけに容貌(セルフィー)撮影の必要がないため、心理的ハードルが低い

- 申告情報(氏名・住所など)との突合を不要化または自動化できる

- 読み取りから完了まで数秒で済む

※JPKI方式は、2025年6月23日以前は長らく犯罪収益移転防止法施行規則6条1項1号ワで定義されていたことから、通称「ワ方式」として本コラム群では表現しておりました。これに対して2025年6月24日の改正犯罪収益移転防止法の施行にともない、施行規則6条1項1号カへと条文番号の細分が変更になったことから、コラムにおける表記を「JPKI方式」へと変更しました。このような背景を踏まえ、コラムの初出時や見出しなどでは「JPKI方式(旧ワ方式)」と表現しております。本法改正の詳細については、以下の記事もあわせてご覧ください。

▶︎【2025年6月施行】&【2027年4月施行】改正犯罪収益移転防止法で変わる!本人確認手法の変更ポイントを解説

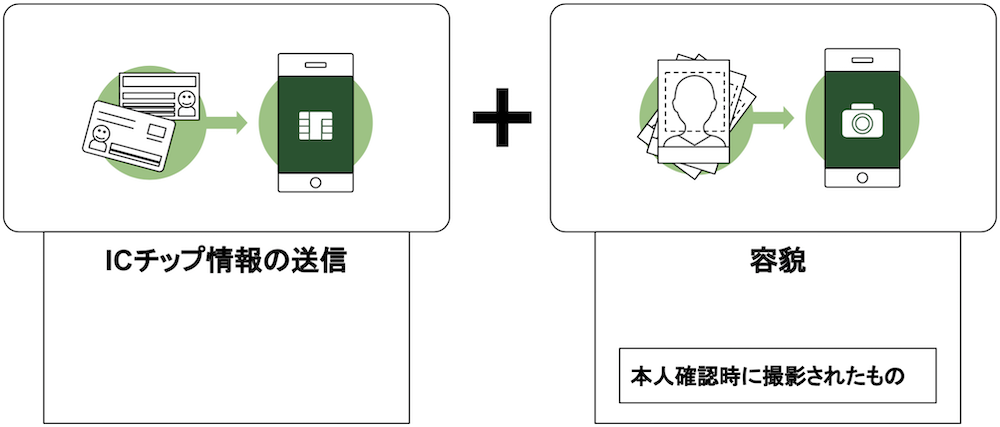

ICチップ読取方式(ICチップ情報+セルフィー画像の送信)

ICチップ読取方式とは、顧客から写真付き本人確認書類のICチップ情報と、本人確認時に撮影したセルフィー画像の送信を受ける方法です。必要となるのは、身分証などに埋め込まれたICチップ情報と、本人の容貌を撮影した画像データ1点です。

例えばマイナンバーカードを使ってICチップ読取方式の本人確認を実施する場合、カードのICチップに格納されている「券面AP」から顔画像を、「券面事項入力補助AP」から基本4情報をそれぞれ抽出します。前者に関してはICチップ内にある顔画像(白黒)とその場で撮影した本人の顔写真を比較・自動判定し、一致率を返却することでなりすましを防止します。

JPKI方式(公的個人認証サービス利用の手法)に対して身元確認保証のレベルは下がりますが、マイナンバーカードの他にも運転免許証や在留カードといった身分証の利用が可能です。

2027年4月の改正犯罪収益移転防止法に向けて

現行の特定事業者においては、これまで「ホ方式」(身分証の撮影画像+目視確認)が主流でしたが、偽造身分証による犯罪に巻き込まれるリスク防止の観点から、公的個人認証サービスを使ってマイナンバーカードのICチップ情報を読み取り送信するJPKI方式(旧ワ方式)やICチップ読取方式への移行が進んでいます。

デジタル庁から発表されている方針としても、非対面の方式においては、今後はマイナンバーカードを利用した公的個人認証サービス(JPKI方式)に一本化し、運転免許証などの画像送信や、顔写真のない本人確認書類を用いる方式は廃止される方針で進んでいます。

それらを反映した改正犯罪収益移転防止法施行規則は、2027年4月1日の施行を予定しています。改正の概要としては、以下のとおりです。

- 自然人の本人特定事項の確認方法につき、本人確認書類の画像情報の送信を受ける方法、本人確認書類の写しの送付を受ける方法を原則廃止(※1)し、マイナンバーカードの公的個人認証に原則一本化(※2)する。

※1:一部法人の被用者の給与等の振込口座の開設等、なりすまし等のリスクが低い類型を除く。

※2: ICチップ付きの本人確認書類(運転免許証等)のICチップ情報の送信を受ける方法等、なりすまし等のリスクが低いものは存置する。

- 法人の本人特定事項の確認方法につき、本人確認書類の原本又は写しの送付を受ける方法について、写しの利用を不可とし、原本に限定する。

- ICチップ付きの本人確認書類を保有しない者等への対応として、偽造を防止するための措置が講じられた一定の本人確認書類(住民票の写し等)の原本の送付を受け、かつ、取引関係文書を転送不要郵便物等として送付する方法を存置するなど、必要な補完措置を整備する。

より詳細については、先述した以下の改正犯罪収益移転防止法の解説記事をご覧ください。

▶︎【2025年6月施行】&【2027年4月施行】改正犯罪収益移転防止法で変わる!本人確認手法の変更ポイントを解説

現在の犯罪収益移転防止法施行規則に沿って、運転免許証などの画像送信や顔写真のない本人確認書類を用いる方式を採用している特定事業者は、今後、ICチップを用いる方式(JPKI方式、ICチップ読取方式)へと移行する必要があると言えます。

JPKI方式とICチップ読取方式、どちらを採用するべきか?

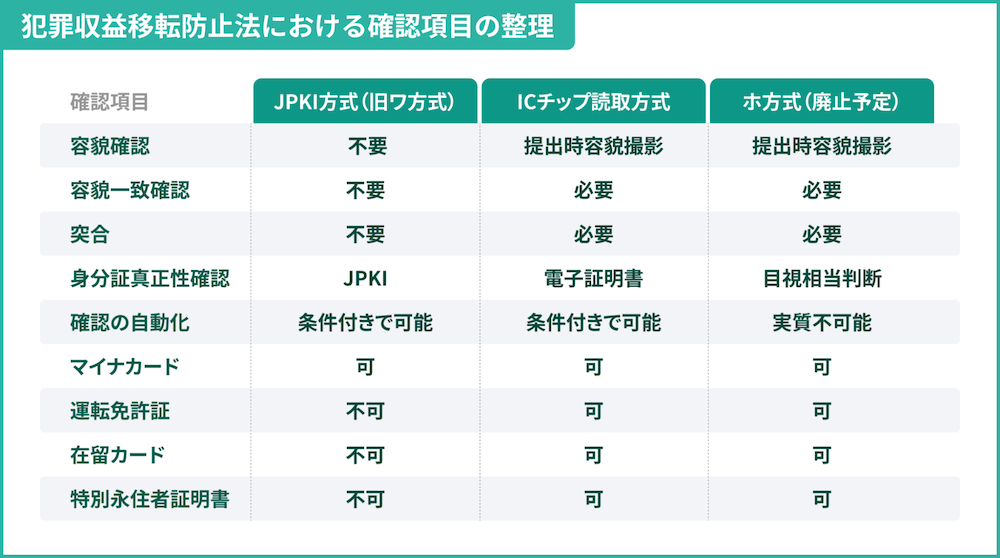

JPKI方式とICチップ読取方式、それから廃止予定のホ方式の確認項目に関する違いをまとめたものが以下となります。

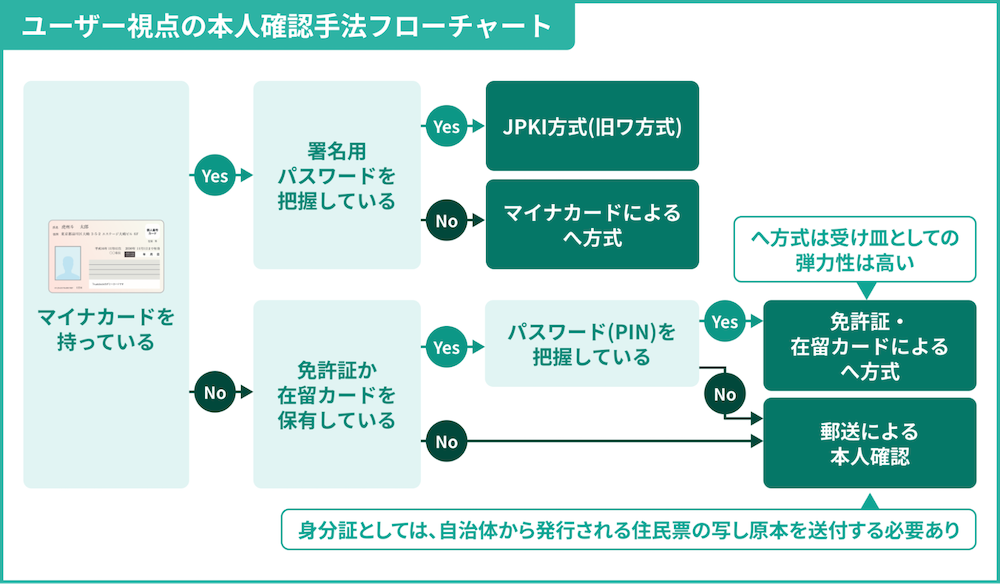

また、ホ方式が廃止された際に、ユーザーがどの本人確認手法を使うのが良いかを表したフローチャートが以下になります。ポイントは、マイナンバーカードによるJPKI方式が利用できない場合における、ICチップ読取方式の受け皿としての「弾力性の高さ」にあります。

JPKI方式を利用する場合、ユーザーがマイナンバーカードの署名用電子証明書パスワードを把握している必要があります。

把握していない場合は、代わりにICチップ読取方式としてマイナンバーカードをスマートフォンにかざしてもらうだけの運用が可能ですし、マイナンバーカードそのものを所持していないユーザーについても、免許証や在留カードをスマートフォンにかざしてPINを入力する形でのICチップ読取方式の利用が考えられます。

そして、このどれにも該当しない場合は、最終手段として郵送による本人確認を行うという形で、手法としては大きく3パターンに分類されることになるでしょう。

法人確認のデジタル化も重要

法人確認には、法人登記簿謄本や商業登記情報による法人格の存在確認、代表者の権限確認、取引目的の妥当性評価などに加え、財務状況や信用力、電子的な真正性、業種ごとの法令遵守状況など多角的に実施することが多く、また業種特有のものや法令対応によるものも含まれます。

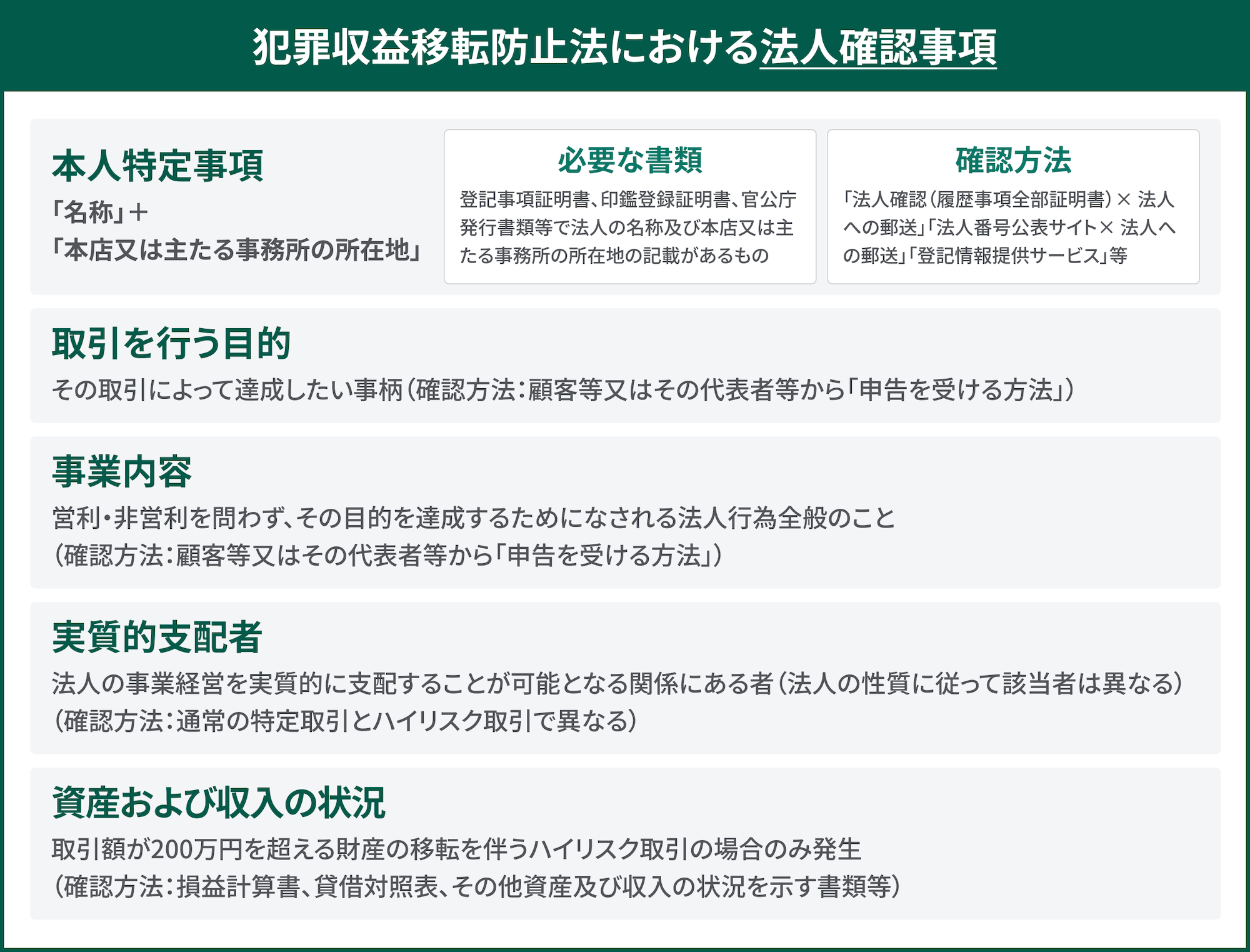

法令対応の一例として、例えば犯罪収益移転防止法に則った確認業務を考えると、以下のような内容が挙げられます。

「法人の存在確認」とは、取引相手となる法人が架空法人でないか、ちゃんと存在する法人かどうかの確認作業です。これにはさまざまな方法がありますが、最も簡易的な確認方法としては、国税庁法人番号公表サイトでの検索によるチェックが挙げられます。同サイトでは、対象企業の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、法人番号による検索が可能で、検索結果画面ではこの基本3情報に加え、変更履歴情報なども確認できます。

また、存在確認を行うべきは法人のみならず、契約などを進める担当者も含まれます。担当者が本当に存在する人間なのか、その組織に所属しているメンバーなのか、過去に不正・犯罪などを働いていないかどうかなどを確認することで、詐欺による偽装や企業名義の悪用などを防ぎます。

存在のチェックについては個人のeKYCが活用できますし、過去の不正・犯罪などのリスクチェックについては、以下のソースを組み合わせて確認し、各社のルールに沿った対応をしています。

- インターネット検索

- 新聞記事データ検索

- 独自の反社会的勢力情報データベースによるチェック

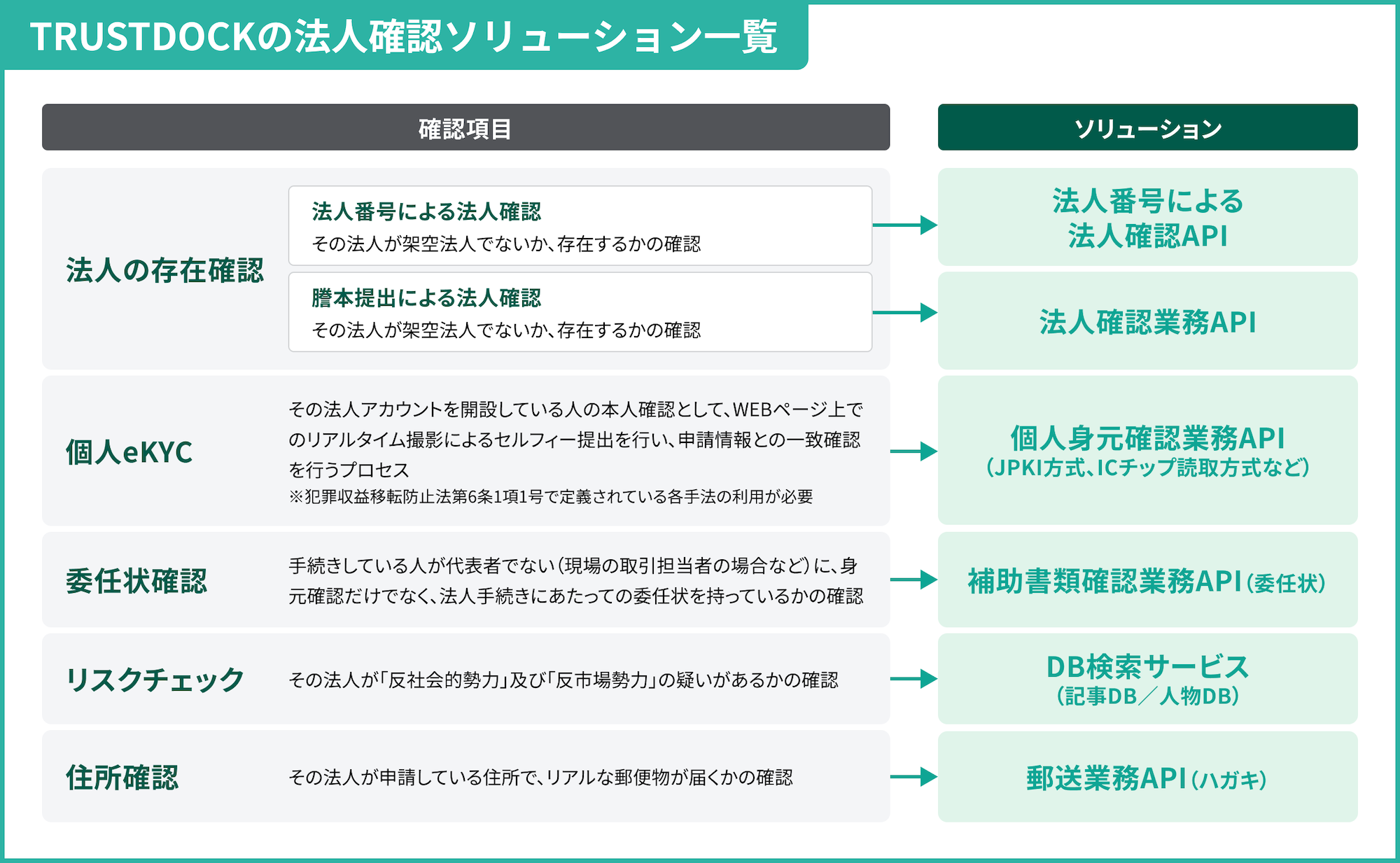

なお、TRUSTDOCKでは、それぞれAPI経由でのソリューションを提供しています。いずれも24時間365日の稼働で運用しております。

- 存在確認:法人番号による法人確認API、法人確認業務API、個人身元確認業務API、補助書類確認業務API(委任状)

- リスクチェック:DB検索サービス(記事DB/人物DB)

- 住所確認:郵送業務API(ハガキ)

詳細については、以下の記事もあわせてご参照ください。

▶︎あらゆる企業間取引で必要となる「法人確認」とは?3つのチェックポイントについて解説

eKYCのプロ集団であるTRUSTDOCK

今回は、不動産DXという切り口で最新動向を俯瞰しつつ、その基盤となるeKYC(オンライン本人確認)の活用について解説しました。

TRUSTDOCKでは、“本人確認のプロ”として、金融機関をはじめとする特定事業者はもちろん、それに限らない様々な企業のKYC関連業務をワンストップで支援するAPIソリューションおよびデジタル身分証を提供しています。

また、本人確認業務に関して関係省庁や関連団体との連携も深めており、金融庁には業務内容の確認を、経済産業省とはRegTechについての意見交換を、さらに総務省のIoTサービス創 出支援事業においては本人確認業務の委託先として採択され、警察庁には犯収法準拠のeKYCの紹介などといった取り組みも行っています。

本人確認業務のオンライン化、業務のDXなどでお困りの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

なお、eKYCソリューションの導入を検討されている企業の方々や、実際に導入プロジェクトを担当されている方々のために、TRUSTDOCKではPDF冊子「eKYC導入検討担当者のためのチェックリスト」を提供しております。eKYC導入までの検討フローや、運用設計を行う上で重要な検討項目などを、計10個のポイントにまとめていますので、こちらもぜひご活用ください。

(文・長岡武司)

記事内容の正確性、最新性および網羅性の確保に努めておりますが、本記事の利用により生じたいかなる結果についても、当社は一切の責任を負いかねます。ご利用にあたっては、適宜専門家にご相談の上、ご自身の判断と責任において行ってください。