現代の企業活動において、コンプライアンスと信用リスクの管理は、単なる法令遵守の枠を超え、企業価値を左右する重要な経営課題となっています。

中でも注目されるのが、「反社会的勢力との接触リスク」や「架空法人との取引リスク」などへの対応です。かつては外形的な判断が比較的容易だった反社勢力も、近年は表面化しづらく、その手法も高度化/複雑化してきたことから、企業の裏側に潜むリスクの見極めがどんどんと難しくなってきています。

こうした背景から、取引対象となる法人に対して、契約時に各種デューデリジェンスを実施し、取引相手として信頼できるか否かを日々判断する「法人確認」業務の重要性が急速に高まっています。

本記事では、法人確認に求められるチェック項目や実務的な対応ポイントを整理するとともに、TRUSTDOCKが提供する各種APIを活用したデジタル化の具体的手法をご紹介します。

※本記事は、記事公開日時点の情報に基づいて記載しております。

「法人確認」における3つのチェックポイント

まず大前提として、本人確認には大きく2種類、個人を対象とするものと、法人や団体を対象とするものがあります。この分類は犯罪収益移転防止法(以下、犯収法)でも明記されており、同法では前者を「自然人」と、後者を「法人・人格のない社団又は財団」(以下、「法人」と表記)として、それぞれに対する規制内容を展開しています。

この内の「法人」に対する本人確認(以下、法人確認)については、一般的に以下の図にあるような内容が業務としてあります。

具体的な確認内容としては、法人登記簿謄本や商業登記情報による法人格の存在確認、代表者の権限確認、取引目的の妥当性評価などに加え、財務状況や信用力、電子的な真正性、業種ごとの法令遵守状況など多角的に実施することが多く、また業種特有のものや法令対応によるものも含まれます。

TRUSTDOCKとしては、以下3点が特に重要なチェックポイントと捉えています。

- 法人および担当者の存在確認

- 法人および担当者のリスクチェック

- 住所確認

法人および担当者の存在確認

「法人の存在確認」とは、取引相手となる法人が架空法人でないか、ちゃんと存在する法人かどうかの確認作業です。

これにはさまざまな方法がありますが、最も簡易的な確認方法としては、国税庁法人番号公表サイトでの検索によるチェックが挙げられます。同サイトでは、対象企業の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、法人番号による検索が可能で、検索結果画面ではこの基本3情報に加え、変更履歴情報なども確認できます。

一方で、上記のような基本情報だけでは、本当に実稼働している企業か否かを判断するのは難しいです。よってこれ以上の細かい情報、例えば資本金や事業目的、役員名などを確認したい場合は、一般社団法人民事法務協会(以下、民事法務協会)が提供する「登記情報提供サービス」や東京商工リサーチ、帝国データバンクといった与信管理などを行う情報団体の有料資料を確認する方法もあります。

また、存在確認を行うべきは法人のみならず、契約などを進める担当者も含まれます。担当者が本当に存在する人間なのか、またその組織に所属しているメンバーなのかどうかを確認することで、詐欺による偽装や企業名義の悪用などを防ぎます。前者については、身分証などによる本人確認の実施が望まれます。

法人および担当者のリスクチェック

一般的には、法人および担当者の存在確認とあわせて、その法人や所属するメンバーのリスクの確認も行うケースが多いです。

こちらにもさまざまな方法がありますが、多くの企業では以下のソースを組み合わせて、リスクの確認をし、各社のルールに沿った対応をしています。

- インターネット検索

- 新聞記事データ検索

- 独自の反社会的勢力情報データベースによるチェック

住所確認

「住所確認」はその名の通り、その法人が申請している住所(本社所在地など)でリアルな郵便物が届くかどうかの確認作業です。

法人登録を行う際は各種書類を法務局へ提出することになりますが、実は住所含む記載事項が“正しいか否か”の厳密なチェックは実施されていません。もちろん、記載様式に準拠しているか否かの確認はなされますが、それが実態に即しているかは確認し得ないことになっています。よって、例えばダミーの住所による架空法人を設立すること自体は実は難しいことではありません。

オフィスがきちんと稼働しているか否かは、往復はがきなどによる住所確認が一つの有効な手段となります。

犯罪収益移転防止法/携帯電話不正利用防止法における法人確認

ここまでは一般的な企業における法人の本人確認内容について見ていきましたが、犯収法の規制対象となる特定事業者(※)については、より厳密な手法での法人確認が、法定要件として明確に定義されています。

※特定事業者:金融機関等のほか、ファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、カジノ事業者、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者、郵便物受取サービス事業者(いわゆる私設私書箱)、電話受付代行者(いわゆる電話秘書)、電話転送サービス事業者、司法書士又は司法書士法人、行政書士又は行政書士法人、公認会計士又は監査法人、税理士又は税理士法人、弁護士又は弁護士法人が該当する

具体的には、通常の取引とハイリスク取引によって要確認項目は変わり、以下のような取引時確認が求められています。

《顧客に対する通常の特定取引》

- 本人特定事項

- 取引を行う目的

- 職業(自然人)または事業の内容(法人・人格のない社団又は財団)

- 実質的支配者(法人)

《顧客に対するハイリスク取引》

- 本人特定事項

- 取引を行う目的

- 職業(自然人)または事業の内容(法人・人格のない社団又は財団)

- 実質的支配者(法人)

- 資産および収入の状況(該当取引が200万円を超える財産の移転を伴う場合)

※本人特定事項および実質的支配者については、通常の特定取引よりも厳格な方法で確認することとされています

犯収法における法人確認については以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひあわせてご確認ください。

▶︎犯罪収益移転防止法で定められる「法人の本人確認」とは?法概要とeKYCソリューション例について解説

また、携帯電話不正利用防止法の規制対象業者(MNO、MVNO、契約代理業者、レンタル携帯電話事業者など)においても、法人の実在性の確認や契約締結権限の確認の目的で、登記事項証明書や印鑑登録証明書などの提出が必要になります。こちらは後述のTRUSTDOCKのAPIソリューション(法人番号による法人確認APIなど)を使うことでオペレーションの効率化が可能となります。

携帯電話不正利用防止法については、以下の記事もご参照ください。

▶︎携帯電話不正利用防止法とは?2025年1月発出パブコメや2024年4月法改正など、最新トレンド、本人確認要件、eKYC手法等を解説

TRUSTDOCKの法人確認ソリューション

ここまで見てきた3軸の法人確認について、TRUSTDOCKでは、それぞれについてAPI経由でのソリューションを提供しています。具体的には、以下のソリューション構成となっており、いずれも24時間365日の稼働で運用しております。

- 存在確認:法人番号による法人確認API、法人確認業務API、個人身元確認業務API、補助書類確認業務API(委任状)

- リスクチェック:DB検索サービス(記事DB/人物DB)

- 住所確認:郵送業務API(ハガキ)

以下は、銀行における法人口座開設を想定して「法人番号による法人確認API」「個人eKYC」「委任状の提出」を組み合わせたケースを図示しています。

事業者の課題箇所に合わせて新規登録から一気通貫でDXすることもできますし、一部を利用してピンポイントの課題を解決することもできます。以下、それぞれのAPIソリューションの内容をご紹介します。

法人の存在確認

TRUSTDOCKでは法人の存在確認ソリューションとして、大きく2つのAPIを提供しています。

法人番号による法人確認API

これまで事業者が書類をもって法人確認を行う場合、履歴事項全部証明書などを物理的に取得し、郵送で確認する必要がありました。事業者としては郵送という手間やコストが発生する上にサービス利用まで時間がかかるというデメリットがあり、また被確認側であるエンド事業社としても、登記簿を物理的に取得して郵送を受け取る必要があるので、双方にとってのペインポイントが顕著に発生している状況でした。

これに対してTRUSTDOCKでは「法人番号による法人確認API」を提供しています。事業者は法人名と法人番号を提出するだけで、TRUSTDOCKサイドで提出された法人番号をもとに商業・法人登記情報PDFを取得し、申請情報と突合確認し、必要情報一式を返却できるようになっています。この方法で法人確認を行なった場合、申込人が「代表者」であることが前提になりますが、先述した所在地確認としての郵送が不要になるというメリットがあります。

こちらは、先述の民事法務協会が提供する登記情報提供サービスを利用した法人確認のため、犯収法や携帯電話不正利用防止法への準拠が必要な事業者においても、本店所在地への転送不要郵便の送付なく、アカウント開設が可能な仕組みになります。

法人確認業務API(謄本提出による法人確認)

もう一つ、該当法人に履歴事項全部証明書を提出してもらい、別途、入力した自社サービスと法人登録情報と突き合わせることで、該当法人の確認を行う手法についてもAPIとしてご提供しています。(履歴事項全部証明書の発行取得業務は代行しておりません)

担当者の存在確認(個人eKYC)

個人の存在確認ソリューションとしても、TRUSTDOCKでは大きく2つのAPIを提供しています。

個人身元確認業務API

担当者が本当に存在する人物なのか、名乗っている人物が本人なのかどうかをチェックする手段として、本人確認をデジタル完結させるeKYCソリューションは有効です。TRUSTDOCKでは犯収法に準拠する各手法をご用意しており、中でも、ワ方式(公的個人認証サービス)とへ方式(ICチップ読取)の導入ケースが増加しています。

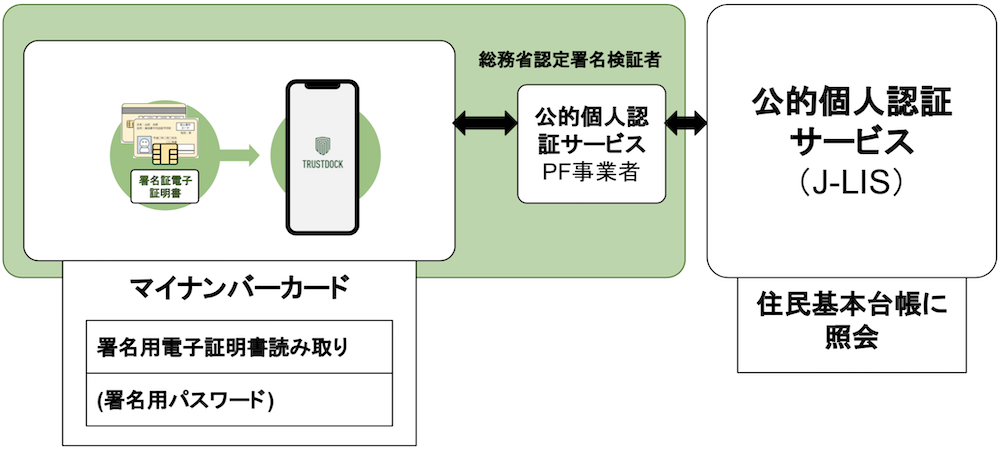

ワ方式は、犯収法施行規則6条1項1号に記載された手法の一つです。顧客のマイナンバーカードにあるICチップをスマートフォンで読み取り、J-LISが提供する公的個人認証サービス(JPKI:Japanese Public Key Infrastructure)を用いることで本人確認を完了する方法です。

J-LISとは「地方公共団体情報システム機構」のことで、同機構が提供する公的個人認証サービスは、インターネットを通じて安全・確実な行政手続きなどを行うために、他人によるなりすまし申請や電子データが通信途中で改ざんされていないことを確認するための機能を提供するものです。これは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第17条第1項第6号の規定に基づき、総務大臣認定事業者のみ利用が可能となっています。

具体的には、ICカードの読み取りデバイス(スマートフォン含む)を通じて、マイナンバーカードの署名用電子証明書を用いて、特定取引等に関する情報(口座開設申込書など)に電子署名〜署名検証〜証明書の失効確認を行い、オンライン本人確認を完了させる流れになります。

アプリへの組み込みなど利用ハードルが高い要件ではありますが、TRUSTDOCKによるデジタルIDウォレットのようにスマートフォンでマイナンバーカードが読み取れるアプリがあれば、およそ10秒程度で郵送不要、目視確認不要のeKYCができます。マイナンバーカードを持っているユーザーにとっては対応完了までのスピードが最も早く、事業者側にとっても確認の工数が低く、かつセキュリティ対策が高い手段となっています。

なお、現行の特定事業者においては、これまで「ホ方式」(身分証の撮影画像+目視確認)が主流でしたが、偽造身分証による犯罪に巻き込まれるリスク防止の観点から「ワ方式」への移行が進んでいます。

デジタル庁から発表されている方針としても、非対面の方式においては、今後はマイナンバーカードを利用した公的個人認証サービス(現在のワ方式)に一本化し、運転免許証などの画像送信や、顔写真のない本人確認書類を用いる方式は廃止される方針で進んでいます。

それらを反映した改正犯収法施行規則は、2027年4月1日の施行を予定しており、それに先駆けて2025年2月28日には警察庁からも「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に対する意見の募集についてが発出されています。詳細は以下の記事をご参照ください。

▶︎2027年4月改正犯罪収益移転防止法で変わる!現行ワ方式→新ル方式、現行ホ方式→廃止など、本人確認手法の変更ポイントを解説

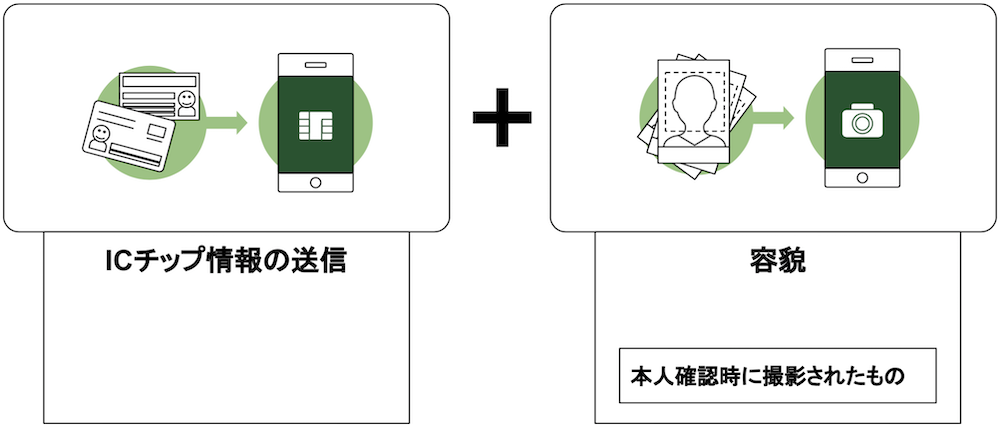

またへ方式とは、顧客から写真付き本人確認書類のICチップ情報と、本人の容貌画像の送信を受ける方法です。必要となるのは、身分証などに埋め込まれたICチップ情報と、本人の容貌を撮影した画像データ1点です。

マイナンバーカードを使ってへ方式の本人確認を実施する場合、カードのICチップに格納されている「券面AP」から顔画像を、「券面事項入力補助AP」から基本4情報をそれぞれ抽出します。前者に関してはICチップ内にある顔画像(白黒)とその場で撮影した本人の顔写真を比較・自動判定し、一致率を返却することでなりすましを防止します。

ワ方式(公的個人認証サービス利用の手法)に対して、身元確認保証のレベルは下がりますが、ICチップ読み取りによる確認手法であり、またマイナンバーカードの他にも運転免許証や在留カードといった身分証の利用が可能です。

詳細については、以下の記事もあわせてご覧ください。

▶︎公的個人認証サービス(JPKI)とは?「本人確認書類といえばマイナンバーカード」という未来に向けたトレンドを解説

補助書類確認業務API(委任状)

TRUSTODCKでは公的身分証以外の書類(例:公共料金領収書など)を提出していただき、利用者から申請された住所情報などと突き合わせることで、本人かどうかの確認を行うこともできます。例えば現場の担当者が、会社の許可なく勝手に法人アカウントの開設をしていないかなど、委任状の提出にて確認可能となっています。

以下のように、担当者本人の身分証アップに加えて、委任状をアップして確認するフローを設けることも可能です。

委任状の他にも、以下のようなものを補助書類として本人確認に利用可能となっています。(確認する情報項目は、あくまで「氏名/生年月日/住所/性別」の基本4情報のみになります。書類ごとのその他の項目は確認いたしません)

- 住民票

- 広域交付住民票

- 住民記載事項証明書

- 電気料金:支払い領収書

- ガス料金:支払い領収書

- 水道料金:支払い領収書

- 学生証

- 委任状

法人および担当者のコンプライアンスチェック(DB検索サービス(記事/人物))

TRUSTDOCKでは、コンプライアンスチェックソリューションとして「DB検索サービス(記事/人物)」を提供しています。具体的には、氏名、生年月日を使って、各種記事のデータベース(以下、記事DB)で検索・参照し、該当者らしき人物が検索ヒットするか否かを確認するものです。

DBには、先ほどお伝えした新聞記事などの「記事DB」と、反社会的人物をリストアップした「人物DB」があり、このいずれか、もしくはその両方を利用して検索していくこととなります。

個人の場合、全体の90〜97%が外部DBにて該当しないケースが多いため、自社で詳細確認する際にも、本APIで一次チェックすることで時間短縮が可能です。

住所確認(郵送業務API)

該当法人が申請している住所で、リアルな郵便物が届くかどうかの住所確認について、TRUSTDOCKでは「郵送業務API」を提供しています。

具体的には「V折圧着ハガキ」を用いて、申請住所が実在するかのチェック機能を提供しています。それぞれ郵送事業者とAPI連携しているからこそ、スムーズな郵送業務を行なうことができます。

なお、郵便到達の確認方法としてアクティベーションコードの併用も可能となっており、郵送物の中にアクティベーションコードを埋め込むことで、利用者が郵便受け取り後、即時にアカウント開設ができるように設計することも可能です。なおこの場合、アクティベーションコードを失念したり紛失するなどのリスクがある点には留意が必要です。

法人・個人身元確認〜目視確認まで一気通貫で対応し、早期手続きを可能に

最後に、ここまでお伝えしたソリューション群を活用した本人確認の流れをご紹介します。以下のフロー図は、先ほどご紹介した、銀行の法人口座開設を想定して「法人番号による法人確認API」「個人eKYC」「委任状の提出」を組み合わせたケースの再掲です。

犯収法における法人確認方法と取引担当者による委任状/取引関係文書の郵送有無についてまとめたものが以下の表です。例えば、法人番号による法人確認を通じて法人の代表権を持つ方が取引担当となる場合、委任状の提出は不要ですし、取引関係文書の郵送も不要です。一方で、同じ法人番号による法人確認であっても、従業員の方が取引担当となる場合、委任状の提出が必要ですし、取引関係文書の郵送も必要となります。

このように、オンラインサービスで法人会員の新規登録のプロセスにTRUSTDOCKの各種APIを組み込むことで、法人確認を夜間や土日を問わず即日ネット完結でき、確認完了までの待ち時間と社内の作業&管理コストが削減できます。

なお、最初の「新規登録」〜「確認」までのUI部分については、事業者様の方でご用意いただくものになります。以下が申込画面のサンプルです。こちらは法人に紐づく代表者で必要な情報を記入するケースの画面となりますが、代表者以外の担当者で進める場合は、法人に紐づくご担当者(代表者以外)で必要な情報を選択した上で記入いただく仕様となっています。

もちろん、補助書類による確認も可能で、例えば現場担当者が会社の許可なく勝手に法人アカウントを開設をしていないかなどについて、委任状の提出によって確認することも可能です。

法人の存在確認、コンプライアンスチェック、住所確認のDXを進めるために

以上、今回はあらゆる企業が対応するべき「法人確認」について解説しました。存在確認、コンプライアンスチェック、住所確認、いずれの要素においても人力でのオペレーションを行なっている場合は、TRUSTDOCKのようなeKYC事業者によるDXソリューションの効果はより大きなものになると想定されます。

TRUSTDOCKでは、“本人確認のプロ”として企業のKYC関連業務をワンストップで支援するAPIソリューションを提供し、またデジタル身分証のプラットフォーマーとしてさまざまな事業者と連携しております。犯収法で定められている特定事業者はもちろん、法人確認業務などのオペレーションでお困りの企業は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

また、eKYCソリューションの導入を検討されている企業の方々や、実際に導入プロジェクトを担当されている方々のために、TRUSTDOCKではPDF冊子「eKYC導入検討担当者のためのチェックリスト」を提供しております。eKYC導入までの検討フローや、運用設計を行う上で重要な検討項目などを、計10個のポイントにまとめていますので、こちらもぜひご活用ください。

なお、KYCやeKYCの詳細については、以下の記事もあわせてご覧ください。

▶︎KYCとは?あらゆる業界に求められる「本人確認手続き」の最新情報を徹底解説

▶︎eKYCとは?オンライン本人確認を徹底解説!メリット、事例、選定ポイント、最新トレンド等

(文・長岡武司)

記事内容の正確性、最新性および網羅性の確保に努めておりますが、本記事の利用により生じたいかなる結果についても、当社は一切の責任を負いかねます。ご利用にあたっては、適宜専門家にご相談の上、ご自身の判断と責任において行ってください。