ここ数年で、企業による法人確認の重要性が飛躍的に高まっています。

特に昨今の闇バイト問題をはじめ、金融犯罪の高度化がますます加速する状況下だからこそ、相対する該当法人が架空法人ではないか、実在しない担当者が窓口登録されていないか、または反社会的勢力および反市場勢力の疑いがないかなど、自社が取引する企業・団体の取引前チェックが非常に大切なプロセスと言えます。

法人確認には “企業ごとのやり方” があるものですが、一方で犯罪収益移転防止法に定められた特定事業者(後述)は、同法に定められた内容の確認等を遵守する必要があります。本記事では、犯罪収益移転防止法にて厳格に定められている法人確認要件について解説していきます。

※本記事は、記事公開日時点の情報に基づいて記載しております。

犯罪収益移転防止法とは

犯罪収益移転防止法(以下、犯収法)とは、2007年3月に成立・公布された法律で、金融機関等の取引時確認や取引記録等の保存、疑わしい取引の届出義務など、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策(以下、AML/CFT)のための規制を定めたものです。

背景にあるのは、グローバルレベルで増加する「汚れたお金」への対応です。

いま世界では、麻薬取引や脱税、粉飾決算など、様々な犯罪によって得られた資金を、架空口座などを利用して正当な手段で得た資金と見せかけるマネー・ローンダリングが大きな問題となっています。マネー・ローンダリング自体が犯罪行為であることはもちろん、その仕組みが、世界中のテロリストらの活動原資となっている状況があるからです。

このことから、マネー・ローンダリング対策における国際協調を推進するために1989年に組織された団体が、政府間タスクフォースである「金融活動作業部会」、通称“FATF”(Financial Action Task Force、読み方:ファトフ)です。現在はOECD加盟国を中心とする38の国と地域、および2つの国際機関(欧州委員会(EC)、湾岸協力理事会(GCC))が参加しており、AML/CFTの国際基準となる「40の勧告」(通称:FATF勧告)を策定し、その遵守を求める活動を行っています。

このような国際的動向を受け、今日に至るまで複数回の改正を経て、AML/CFTのリスクがある事業者への規制強化を進めているのが、犯収法というわけです。

2種類ある本人確認

犯収法では、本人確認の対象として「自然人」と「法人・人格のない社団又は財団」(以下、法人)の2つが定義されています。自然人とはすなわち私たち人間のことです。これは、後述する「取引時確認」における「本人特定事項」の区分けで行われている定義で、自然人か法人かによって、確認するべき項目やフローが異なることになります。

本記事では、このうちの「法人」に係る本人確認について解説します。

※自然人に対する犯罪収益移転防止法の確認要件等については、以下の記事で詳細に解説しているので、こちらもあわせてご確認ください。

▶︎犯罪収益移転防止法(犯収法)とは?2025年2月発出パブコメなど、最新トレンドや本人確認/eKYC要件等を解説

犯収法の専門用語

犯収法を理解するにあたり、何点か専門用語が登場します。それぞれが似たような用語で分かりにくいので、以下で体系的にまとめて解説します。

「特定事業者」とは

犯収法では、その対象事業者を「特定事業者」と定義しており、顧客と一定の取引を行う際に、「取引時確認」(後述)と呼ばれる確認事項を実施するなど、一定の法令上の義務を課しています。以下が、具体的な特定事業者です。

- 金融機関等(銀行、証券会社、保険会社など)

- ファイナンスリース事業者

- クレジットカード事業者

- 宅地建物取引業者

- 宝石・貴金属等取扱事業者

- 郵便物受取サービス事業者(いわゆる私設私書箱)

- 電話受付代行者(いわゆる電話秘書)

- 電話転送サービス事業者

- 司法書士又は司法書士法人

- 行政書士又は行政書士法人

- 公認会計士又は監査法人

- 税理士又は税理士法人

- 弁護士又は弁護士法人

「特定業務」と「特定取引等」

では、特定事業者が行う業務の全てが義務の対象になるかというと、そうではありません。それぞれの事業者においては、義務の対象となる業務範囲が「特定業務」として定められています。特定事業者の特定業務に課されている義務は、以下の通りです。

- 取引時確認

- 確認記録の作成・保存(7年間保存)

- 取引記録等の作成・保存(7年間保存)

- 疑わしい取引の届出(※司法書士等の士業者を除く)

- コルレス契約等締結時の厳格な通知

- 外国為替取引等に係る通知

- 取引時確認等を的確に行うための措置

この中で、例えば取引時確認や確認記録の作成・保存が必要となるのは、特定業務の中でもさらに一定の取引である「特定取引等」とされています。

これら「特定事業者」「特定業務」「特定取引等」の関係をまとめたものが、以下の図となります。

画像出典:特定事業者の義務と範囲(JAFIC「犯罪収益移転防止法の概要」)

画像出典:特定事業者の義務と範囲(JAFIC「犯罪収益移転防止法の概要」)

ちなみに、それぞれの特定事業者に対する義務の概要については、JAFIC(※)よりまとまった表が提供されています。

※JAFIC:Japan Financial Intelligence Center警察庁 刑事局 組織犯罪対策部 組織犯罪対策企画課 犯罪収益移転防止対策室

画像出典:特定事業者の義務と範囲(JAFIC「犯罪収益移転防止法の概要」)

画像出典:特定事業者の義務と範囲(JAFIC「犯罪収益移転防止法の概要」)

特定取引等=特定取引+ハイリスク取引

上述の「特定取引等」は、具体的には「特定取引」と「マネー・ロンダリングに用いられる恐れが特に高い取引」(以下、ハイリスク取引)に分かれています。いずれの取引であるかによって、犯収法における確認事項や確認方法が異なってきます。

特定取引

まず特定取引は、以下の通り、さらに2つの類型取引に分かれます。

- 対象取引

- 特別の注意を要する取引

「対象取引」とは、犯収法施行令第7条に記載されている取引群のことを指し、預貯金口座の開設や大口現金取引、クレジットカードの締結など、事業者や業態ごとに規定されています。

「特別の注意を要する取引」とは、上述の対象取引以外で、マネー・ローンダリングの疑いがあると認められる取引、および同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引のことを指します。

各特定事業者ごとに定義されている特定業務、および特定取引についても、JAFICよりまとまった表が提供されています。

画像出典:特定事業者の特定義務と特定取引(JAFIC「犯罪収益移転防止法の概要」)

画像出典:特定事業者の特定義務と特定取引(JAFIC「犯罪収益移転防止法の概要」)

ハイリスク取引

もう一つハイリスク取引とは、以下のいずれかに該当する取引のことを示します。JAFICによる「犯罪収益移転防止法の概要」では、以下のように記載されています。

- なりすましの疑いがある取引、または本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客等との取引

- イラン及び北朝鮮など、特定国等に居住・所在している顧客等との取引

- 外国PEPs(Politically Exposed Persons:重要な公的地位にある者)との取引

後述する通り、ハイリスク取引を行う場合は、通常の特定取引以上に厳格な方法で各種事項を確認する必要があり、また確認事項も増えることになります。

顧客および代表者等に対する「取引時確認」

ここまで見てきた特定事業者による特定取引等に際して、法的義務として定められているものの一つが「取引時確認」です。

ここでは顧客に対する確認について、以下の取引時確認が定義されています。

《顧客に対する通常の特定取引》

- 本人特定事項

- 取引を行う目的

- 職業(自然人)または事業の内容(法人・人格のない社団又は財団)

- 実質的支配者(法人)

《顧客に対するハイリスク取引》

- 本人特定事項

- 取引を行う目的

- 職業(自然人)または事業の内容(法人・人格のない社団又は財団)

- 実質的支配者(法人)

- 資産および収入の状況(該当取引が200万円を超える財産の移転を伴う場合)

※本人特定事項および実質的支配者については、通常の特定取引よりも厳格な方法で確認することとされている

また、例えば以下の場合には、顧客等の本人特定事項の確認に加えて、当該取引の任に当たっている代表者等の本人特定事項の確認を行う必要があります。

- 顧客が法人である場合

- 自然人の顧客等の代理人が取引の任に当たっているなど、特定取引等の任に当たっている自然人が顧客等ではない場合

ここでいう「代表者等」とは、一般的に法人を代表するような立場の自然人(代表取締役など)を示すのではなく、実際に特定取引等の任に当たっている人のことを示します。

なお、この代表者等の本人特定事項を確認するにあたっては、代表者等が委任状を有していることや、電話によって代表者等が顧客等のために取引の任に当たっていることが確認できることなど、代表者等が顧客等のために特定取引等の任に当たっていると認められる事由が必要になります。

以下、上述した取引時確認について、順番に見ていきます。

法人の本人特定事項の確認

法人における本人特定事項とは、具体的には以下の2点を示します。

- 名称

- 本店又は主たる事務所の所在地

以下、上記の本人特定事項の確認に必要な書類と確認方法について見ていきましょう。

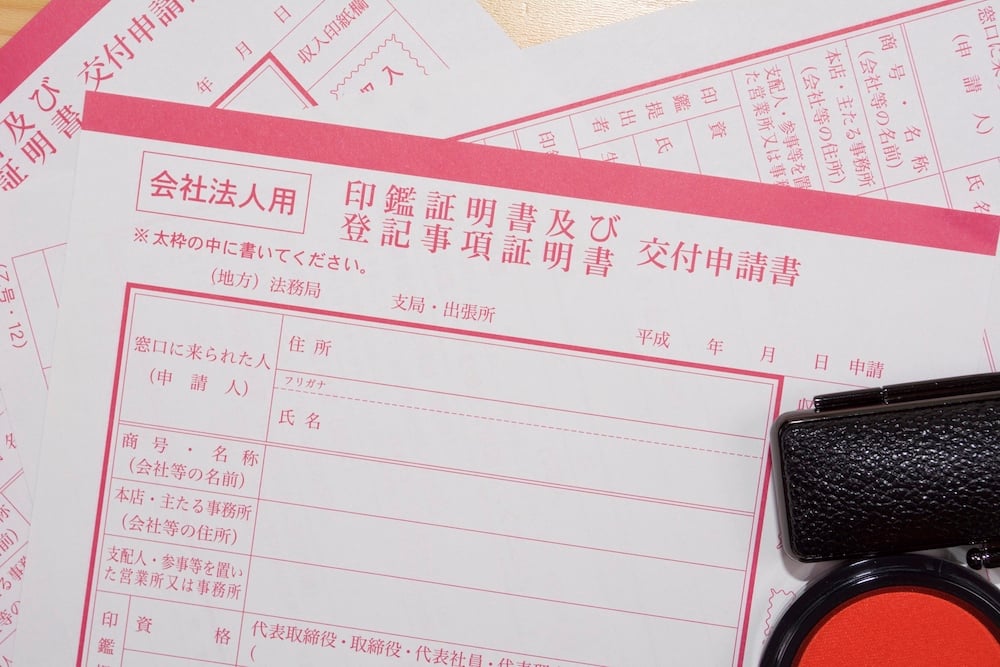

法人の本人特定事項の確認に必要な書類

法人の本人特定事項の確認に必要な書類は、外国に本店又は主たる事務所を有する法人か否かによって変わります。

日本国内に本店又は主たる事務所がある法人については、以下いずれかの書類が必要になります。

- 登記事項証明書

- 印鑑登録証明書

- 上記のほか官公庁発行書類等で法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの

一方で外国に本店又は主たる事務所を有する法人については、上記の「国内に本店又は主たる事務所を有する法人」で提出が必要な書類のほかに、日本国政府の承認した外国政府又は国際機関の発行した書類等であって、本人特定事項の記載があるものも必要になります。

なお、書類に上述の所在地が記載されていなかったり、もしくは書類記載の住所と現在の所在地が異なる場合は、以下のような補助書類を定時または送付して、現在の住居等を確認する必要があります。

- 納税証明書

- 社会保険料領収書

- 公共料金領収書

- 官公庁発行書類等(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日付が提示又は送付を受ける日の前 6ヶ月以内のものに限る)

通常の特定取引における法人の本人特定事項の確認方法

通常の特定取引において、法人の本人特定事項を確認する方法としては、対面と非対面、および電子署名の3手法があります。

対面による確認

対面による確認方法としては、以下の3パターンが挙げられます。

- 顧客等の代表者等から、先述した法人の本人確認書類の提示を受ける方法

- 顧客等の代表者等から、顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受け、かつ、一般財団法人民事法務協会が運営している登記情報提供サービスから登記情報の送信を受ける方法

- 顧客等の代表者等から、顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受けるとともに、国税庁・法人番号公表サイトにより公表されている当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を確認する方法

2番目に記載した「登記情報提供サービス」とは、登記所が保有する登記情報をインターネットを通じてパソコン等の画面上で確認できる有料サービスのことです。後述する通り、TRUSTDOCKではこの登記情報提供サービスとのAPI連携による法人確認ソリューションを提供しています。

非対面による確認

次にインターネットや郵送など、非対面による確認方法としては、以下の3パターンが挙げられます。

- 顧客等の代表者等から、顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受け、かつ、一般財団法人民事法務協会が運営している登記情報提供サービスから登記情報の送信を受ける(当該顧客等を代表する権限を有する役員として登記されていない顧客等の代表者等から当該申告を受けるときは、上記方法に加え、当該顧客等の本店等宛に、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する)方法

- 顧客等の代表者等から、顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受けるとともに、国税庁・法人番号公表サイトにより公表されている当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を確認し、かつ、当該顧客等の本店等宛に、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法

- 顧客等の代表者等から、上述の本人確認書類又はその写しの送付を受けるとともに、本人確認書類に記載されている顧客等の本店又は主たる事務所宛に、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法

電子署名による確認

最後は、電子署名による本人特定事項の確認です。法人確認の場合は、商業登記法に基づいて登記官が作成した電子証明書及び当該電子証明書により確認される、電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法があります。

自然人の場合は「氏名、住所、生年月日」が、法人の場合は「名称および本店または主たる事業所の所在地」が、それぞれ本人特定事項として列挙されています。

ハイリスク取引における法人の本人特定事項の確認方法

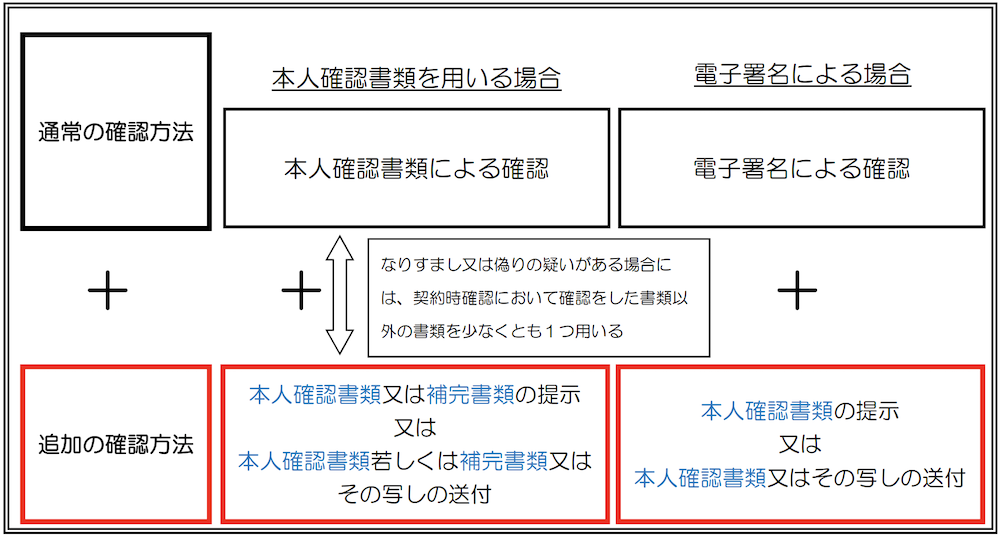

ここまでは通常の特定取引における法人の本人特定事項の確認方法を見てきましたが、ハイリスク取引の場合は、ここまで見てきた確認方法に加えて、追加の本人確認書類又は補完書類の提示又は送付を受けるとされています。具体的には以下の図の通り、なりすまし又は偽りの疑いがある場合は、契約時確認において確認した書類以外の書類を、少なくとも1つ用いる必要があります。

画像出典:JAFIC「犯罪収益移転防止法の概要」p24

取引を行う目的、および職業・事業の内容の確認方法

法人顧客に対する通常の特定取引としては、以上で見てきた本人特定事項の確認の他に、取引を行う目的、事業の内容、そして実質的支配者の確認が、それぞれ必要となります。以下、それぞれの方法について見ていきましょう。

取引を行う目的の確認方法

「取引を行う目的」とは、その名の通り、その取引によって達成したい事柄を示します。この取引を行う目的の確認方法としては、通常の特定取引とハイリスク取引、いずれであっても顧客等又はその代表者等から「申告を受ける方法」とされており、口頭での確認や、特定事業者が作成した類型のチェックリストのチェック等による確認となります。

事業内容の確認方法

「事業の内容」とは、営利・非営利を問わず、その目的を達成するためになされる法人行為全般のことを示します。

顧客等が人格のない社団・財団である場合は、顧客等又はその代表者等から申告を受ける方法とされています。これについては上述した取引を行う目的の確認方法と同様で、口頭での確認や、特定事業者が作成した類型のチェックリストのチェック等による確認となります。

次に顧客等が国内法人である場合は、登記事項証明書、定款等の書類を確認する方法とされています。確認方法としては、顧客等から提示又は送付を受ける方法のほかに、特定事業者が当該書類を確認する方法もあります。

最後に、顧客等が外国法人である場合は、上述の国内法人である場合と同様の方法に加えて、「日本国が承認した外国政府が発行している書類等で、当該法人の事業の内容の記載があるもの」を確認するという方法もあります。

なおこれら事業内容の確認方法については、通常の特定取引とハイリスク取引のいずれであっても変わりません。

実質的支配者の確認方法

実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者を示し、誰が該当するかについては以下の通り、法人の性質に従って定められています。

| 事業形態 | 「実質的支配者」に該当する力 |

|

・非上場の株式会社 ・有限会社 ・投資法人 ・特定目的会社 等 |

・議決権が50%を超える個人または法人がいる場合 →その方が「実質的支配者」となる ・議決権が50%を超える個人または法人がいない場合 →25%を超える株主すべてが「実質的支配者」となる ※議決権が25%を超える株主がいない場合、「実質的支配者なし」となる |

|

・合名会社 ・合資会社 ・合同会社 ・一般社団法人 ・一般財団法人 ・学校法人 ・医療法人 ・宗教法人 ・社会福祉法人 ・特定非営利活動法人 等 |

・法人を代表する人が「実質的支配者」となる 例)代表社員、代表理事、理事長、代表役員等 ※代表する人が複数いる場合は、全員が「実質的支配者」となる |

|

・上場企業 ・国 ・地方公共団体 ・独立行政法人 |

・「実質的支配者なし」 |

この実質的支配者の確認方法は、通常の特定取引とハイリスク取引で、確認方法が異なります。

通常の特定取引においては、当該顧客等の代表者等から、実質的支配者の本人特定事項について申告を受ける方法とされています。またハイリスク取引の場合は、顧客等の株主名簿(資本多数決の原則を採る法人の場合)、登記事項証明書(資本多数決の原則を採る法人以外の法人の場合)等の書類を確認し、かつ、実質的支配者の本人特定事項について当該顧客等から申告を受ける方法とされています。

資産および収入の状況の確認

最後に、法人のハイリスク取引の場合のみ発生する確認事項として、資産および収入の状況の確認があります。具体的には取引額が200万円を超える財産の移転を伴うものである場合のみに発生するもので、顧客等が当該取引を行うに相応な資産・収入を有しているかという観点から確認を行うものとなります。確認書類としては以下のものが挙げられます。

- 損益計算書

- 貸借対照表

- その他資産及び収入の状況を示す書類

なお、当該事項は、疑わしい取引の届出を行うか否かの判断ができる程度に行うこととされており、必ずしも顧客等の資産・収入の全部を確認することを求めるものではありません。どれくらいの範囲・程度で確認を行うかについては一律には定められていないので、各特定事業者が判断する必要があります。

TRUSTDOCKソリューション

ここまで見てきた法人確認について、TRUSTDOCKでは以下の観点でそれぞれAPI経由でのソリューションを提供しています。具体的には、以下のソリューション構成となっており、いずれも24時間365日の稼働で運用しております。

- 存在確認:法人番号による法人確認API、法人確認業務API、個人身元確認業務API、補助書類確認業務API(委任状)

- リスクチェック:DB検索サービス(記事DB/人物DB)

- 住所確認:郵送業務API(ハガキ)

以下は、銀行における法人口座開設を想定して「法人番号による法人確認API」「個人eKYC」「委任状の提出」を組み合わせたケースを図示しています。

事業者の課題箇所に合わせて新規登録から一気通貫でDXすることもできますし、一部を利用してピンポイントの課題を解決することもできます。以下、それぞれのAPIソリューションの内容をご紹介します。

法人の存在確認

TRUSTDOCKでは法人の存在確認ソリューションとして、大きく2つのAPIを提供しています。

法人番号による法人確認API

これまで事業者が書類をもって法人確認を行う場合、履歴事項全部証明書などを物理的に取得し、郵送で確認する必要がありました。事業者としては郵送という手間やコストが発生する上にサービス利用まで時間がかかるというデメリットがあり、また被確認側であるエンド事業社としても、登記簿を物理的に取得して郵送を受け取る必要があるので、双方にとってのペインポイントが顕著に発生している状況でした。

これに対してTRUSTDOCKでは「法人番号による法人確認API」を提供しています。事業者は法人名と法人番号を提出するだけで、TRUSTDOCKサイドで提出された法人番号をもとに商業・法人登記情報PDFを取得し、申請情報と突合確認し、必要情報一式を返却できるようになっています。

法人確認業務API(謄本提出による法人確認)

もう一つ、該当法人に履歴事項全部証明書を提出してもらい、別途、入力した自社サービスと法人登録情報と突き合わせることで、該当法人の確認を行う手法についてもAPIとしてご提供しています。(履歴事項全部証明書の発行取得業務は代行しておりません)

担当者の存在確認(個人eKYC)

個人の存在確認ソリューションとしても、TRUSTDOCKでは大きく2つのAPIを提供しています。

個人身元確認業務API

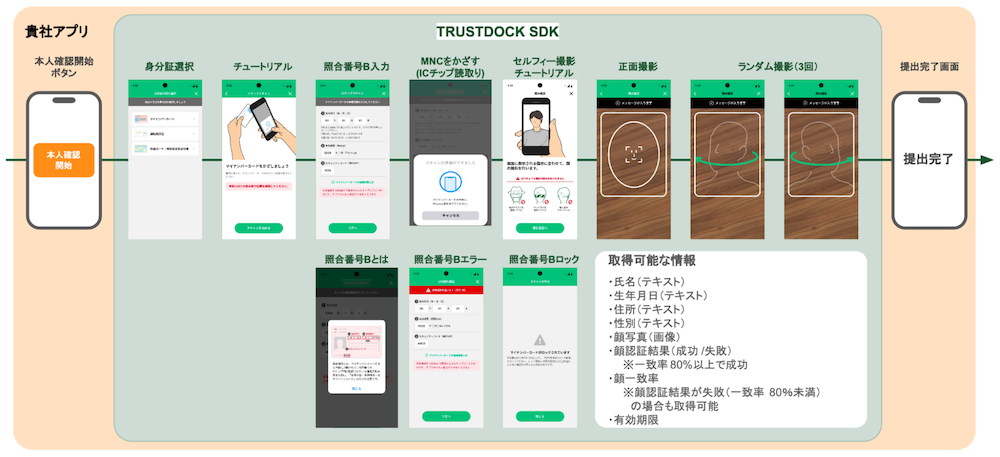

担当者が本当に存在する人物なのか、名乗っている人物が本人なのかどうかをチェックする手段として、本人確認をデジタル完結させるeKYCソリューションは有効です。TRUSTDOCKでは犯収法に準拠する各手法をご用意しており、中でも、ワ方式(公的個人認証)とへ方式(ICチップ読取)の導入ケースが増加しています。

ワ方式は、マイナンバーカードのICチップに格納された電子証明書を用いて、成りすまし、改ざん、送信否認の防止を担保し、インターネット上での本人確認や電子申請などを可能とする公的個人認証サービスを使った手法になります。

またへ方式は、マイナンバーカードのICチップに格納されている「券面AP」から顔画像を、「券面事項入力補助AP」から基本4情報(※)をそれぞれ抽出し、前者に関してはICチップ内にある顔画像(白黒)とその場で撮影した本人の顔写真を比較・自動判定し、一致率を返却することでなりすましを防止する手法になります。

※個人を特定するための基礎的な情報で、氏名・生年月日・性別・住所の4項目を指します。これらの情報は、行政手続きや金融取引、医療機関の受診など、さまざまな場面で本人確認に利用されています。なお、基本4情報の中でもジェンダーアイデンティティへの配慮として「性別」を除外した「基本3情報」を活用する機運が高まっており、たとえば2024年5月27日に施行された改正マイナンバー法では、新しいマイナンバーカードについて、現状のカードに記載されている性別の表記を削除することが盛り込まれた。

ワ方式(公的個人認証サービス利用の手法)に対して、身元確認保証のレベルは下がりますが、ICチップ読み取りによる確認手法であり、またマイナンバーカードの他にも運転免許証や在留カードといった身分証の利用が可能です。

詳細については、以下の記事もあわせてご覧ください。

▶︎公的個人認証サービス(JPKI)とは?「本人確認書類といえばマイナンバーカード」という未来に向けたトレンドを解説

補助書類確認業務API(委任状)

TRUSTODCKでは公的身分証以外の書類(例:公共料金領収書など)を提出していただき、利用者から申請された住所情報などと突き合わせることで、本人かどうかの確認を行うこともできます。例えば現場の担当者が、会社の許可なく勝手に法人アカウントの開設をしていないかなど、委任状の提出にて確認可能となっています。

以下のように、担当者本人の身分証アップに加えて、委任状をアップして確認するフローを設けることも可能です。

委任状の他にも、以下のようなものを補助書類として本人確認に利用可能となっています。(確認する情報項目は、あくまで「氏名/生年月日/住所/性別」の基本4情報のみになります。書類ごとのその他の項目は確認いたしません)

- 住民票

- 広域交付住民票

- 住民記載事項証明書

- 電気料金:支払い領収書

- ガス料金:支払い領収書

- 水道料金:支払い領収書

- 学生証

- 委任状

法人および担当者のコンプライアンスチェック(DB検索サービス(記事/人物))

TRUSTDOCKでは、コンプライアンスチェックソリューションとして「DB検索サービス(記事/人物)」を提供しています。具体的には、氏名、生年月日を使って、各種記事のデータベース(以下、記事DB)で検索・参照し、該当者らしき人物が検索ヒットするか否かを確認するものです。

DBには、先ほどお伝えした新聞記事などの「記事DB」と、反社会的人物をリストアップした「人物DB」があり、このいずれか、もしくはその両方を利用して検索していくこととなります。

個人の場合、全体の90〜97%が外部DBにて該当しないケースが多いため、自社で詳細確認する際にも、本APIで一次チェックすることで時間短縮が可能です。

住所確認(郵送業務API)

該当法人が申請している住所で、リアルな郵便物が届くかどうかの住所確認について、TRUSTDOCKでは「郵送業務API」を提供しています。

具体的には「V折圧着ハガキ」を用いて、申請住所が実在するかのチェック機能を提供しています。それぞれ郵送事業者とAPI連携しているからこそ、スムーズな郵送業務を行なうことができます。

なお、郵便到達の確認方法としてアクティベーションコードの併用も可能となっており、郵送物の中にアクティベーションコードを埋め込むことで、利用者が郵便受け取り後、即時にアカウント開設ができるように設計することも可能です。なおこの場合、アクティベーションコードを失念したり紛失するなどのリスクがある点には留意が必要です。

法人・個人身元確認〜目視確認まで一気通貫で対応し、早期手続きを可能に

最後に、ここまでお伝えしたソリューション群を活用した本人確認の流れをご紹介します。

以下のフロー図は、先ほどご紹介した、銀行の法人口座開設を想定して「法人番号による法人確認API」「個人eKYC」「委任状の提出」を組み合わせたケースの再掲です。

犯収法における法人確認方法と、取引担当者による委任状/取引関係文書の郵送有無についてまとめたものが以下の表です。

例えば、法人番号による法人確認を通じて法人の代表権を持つ方が取引担当となる場合、委任状の提出は不要ですし、取引関係文書の郵送も不要です。一方で、同じ法人番号による法人確認であっても、従業員の方が取引担当となる場合、委任状の提出が必要ですし、取引関係文書の郵送も必要となります。

このように、オンラインサービスで法人会員の新規登録のプロセスにTRUSTDOCKの各種APIを組み込むことで、法人確認を夜間や土日を問わず即日ネット完結でき、確認完了までの待ち時間と社内の作業&管理コストが削減できます。

なお、最初の「新規登録」〜「確認」までのUI部分については、事業者様の方でご用意いただくものになります。以下が申込画面のサンプルです。こちらは法人に紐づく代表者で必要な情報を記入するケースの画面となりますが、代表者以外の担当者で進める場合は、法人に紐づくご担当者(代表者以外)で必要な情報を選択した上で記入いただく仕様となっています。

もちろん、補助書類による確認も可能で、例えば現場担当者が会社の許可なく勝手に法人アカウントを開設をしていないか等について、委任状の提出によって確認することも可能です。

KYCオペレーションコストで悩んでいる特定事業者は要確認

以上、今回は法人の本人確認の中でも、犯収法にて定められている法人確認要件について解説しました。法定要件であるからこそ、確認事項やそのために必要な書類と方法などについて、厳格に定められていることがお分かりかと思います。

TRUSTDOCKでは、“本人確認のプロ”として企業のKYC関連業務をワンストップで支援するAPIソリューションを提供し、またデジタル身分証のプラットフォーマーとして様々な事業者と連携しております。

さらに、本人確認業務に関して関係省庁や関連団体との連携も深めており、金融庁には業務内容の確認を、経済産業省とはRegTechについての意見交換を、さらに総務省のIoTサービス創 出支援事業においては本人確認業務の委託先として採択され、警察庁には犯収法準拠のeKYCの紹介などといった取り組みも行っています。

犯収法で定める特定事業者の中で、本人確認業務等のオペレーションコストでお困りの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

なお、eKYCソリューションの導入を検討されている企業の方々や、実際に導入プロジェクトを担当されている方々のために、TRUSTDOCKではPDF冊子「eKYC導入検討担当者のためのチェックリスト」を提供しております。eKYC導入までの検討フローや、運用設計を行う上で重要な検討項目などを、計10個のポイントにまとめていますので、こちらもぜひご活用ください。

※KYCやeKYCの詳細については、以下の記事も併せてご覧ください。

▶︎KYCとは?あらゆる業界に求められる「本人確認手続き」の最新情報を徹底解説

▶︎eKYCとは?オンライン本人確認を徹底解説!メリット、事例、選定ポイント、最新トレンド等

(文・長岡武司)

記事内容の正確性、最新性および網羅性の確保に努めておりますが、本記事の利用により生じたいかなる結果についても、当社は一切の責任を負いかねます。ご利用にあたっては、適宜専門家にご相談の上、ご自身の判断と責任において行ってください。