近年、行政手続きのデジタル化や効率化が急務とされる中、国民の身分証明に関するシステムにも大きな変革の波が押し寄せています。

2025年3月24日より、マイナンバーカードと運転免許証の一体化による運用がスタートしたことで、従来の複数の証明書を持ち歩く手間が軽減されるだけでなく、本人確認の精度向上や行政サービスの利用促進が期待されています。

本記事では、マイナンバーカードと運転免許証の一体化(以下、マイナ免許証)が進められる背景や、一体化による行政/利用者のメリット、また事業者が本人確認/eKYC手法を検討するうえでどのような点に留意すべきかなどを中心に、関連法令やシステム仕様も踏まえて解説していきます。

※本記事は、記事公開日時点の情報に基づいて記載しております。

マイナンバーカードとマイナンバー

マイナンバーカードのお話をすると、よく「マイナンバー」と混同される方がいらっしゃいますので、先にこの観点について補足します。

マイナンバーは「個人番号」とも呼ばれ、日本国内の全住民に指定・通知されている12桁の番号のことを指します。これは、取得や利用、提供、保管等において一定のルールがあり、番号法に定める場合を除いて収集や保管は禁止されているものです。一方でマイナンバーカードは、マイナンバー通知後に、個人の申請によって交付される顔写真入りのプラスチック製カードを指します。マイナンバーの確認と本人確認を一枚で行うことができるもので、カードの中には、電子的に個人を認証できる電子証明書を搭載したICチップが埋め込まれています。

※マイナンバーとマイナンバーカードの違いや、マイナンバー取得時における本人確認などについては以下の記事もあわせてご参照ください。

▶︎マイナンバー取得時に必要な本人確認とは。できるケースとできないケースを解説

運転免許証とマイナンバーカードの現状

2016年より交付が開始されたマイナンバーカードは、着々と普及が進んできています。現状の運転免許証の交付枚数が8,000万人強(2022年時点)であるのに対して、マイナンバーカードは1億枚を超えています。※最新の交付状況はこちら

それに伴い、本人確認での活用も格段に増えてきていると、eKYC事業者として日々実感しております。以下のTRUSTDOCKとMMD研究所による合同調査では、eKYCを行った際に利用したことのある身分証明書として、すでにマイナンバーカードが運転免許証を上回る結果となりました。

マイナカードと免許証一体化の経緯と仕組み

マイナカードと運転免許証一本化に関する議論の流れ

マイナンバーカード(以下、マイナカード)と運転免許証の一体化に至る背景には、行政手続きの効率化やオンライン化など、複数の要素があります。

2014年の自民党 政務調査会による提言「デジタル・ニッポン2014」において、健康保険証と同様に運転免許証も中長期的なマイナカードとの一元化の課題として示されており、2016年からマイナカード交付が開始される中、2018年には経団連より「国民本位のマイナンバー制度への変革を求める」という提言が発表され、運転免許証の一体化に向けた議論が徐々に進展していきました。

その後も新型コロナウイルスの世界的な蔓延で行政のデジタル化の遅れが問題視される中、2020年6月にデジタル基盤の改善を目的とするワーキンググループ(マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善WG)が設置され、運転免許証のデジタル化についての議題として言及。当時の菅義偉首相や新内閣の関係者からの強いデジタル化推進の指示が出されたことも相まって、同WGより提出された「マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤の抜本的な改善に向けて. -工程表-」において、2024年度末でのマイナンバーカードとの一体化が明示されました。

また、2023年6月9日に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」にもマイナカードの機能拡充施策の一つとして運転免許証他各種カードと一体化する旨が記載されました。さらに、2022年に道路交通法の改正(道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号))が成立。その中に「運転免許証と個人番号カードの一体化に関する規定の整備」が盛り込まれ、2024年7月には「運転免許証及び運転免許証作成システム等の仕様」が改正。2024年9月の「道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令案」の意見募集実施後、同年11月にその結果を踏まえて改正道路交通法改正が施行され、2025年3月24日にマイナ免許証の運用が開始されたという流れになります。

このように、マイナカードと運転免許証の一体化を推進するうえでの重要な法的基盤が整えられていきました。

マイナ免許証の仕組み(免許証カードAP)

マイナ免許証における免許情報は、マイナカードに搭載されているNFC Type B方式の非接触ICチップに格納されています。そもそも、マイナカードのICチップには空き領域が存在し、そこにカードアプリケーション(AP)を搭載することで、マイナカード利用者にさまざまな機能が提供できるようになっています。

今回のマイナ免許証では、ICチップの空き領域に「免許証カードAP」と呼ばれるアプリケーションが追加されており、そこに「特定免許情報等」が記載されることで、マイナカードが道路交通法における「免許情報記録個人番号カード」となり、従来の運転免許証による資格確認と同じように機能するようになります。

ICチップへの書き込み内容(警察庁「運転免許証及び運転免許証作成システム等の仕様の改正について」3-4)

ICチップへの書き込み内容(警察庁「運転免許証及び運転免許証作成システム等の仕様の改正について」3-4)

なお、特定免許情報にはマイナンバーや氏名、住所などの情報は含まれていません。本人確認用途としては従来のマイナカードとして利用することとなります。

また、警察官などが免許証情報を確認する際には、マイナ免許証読み取りアプリを使って特定免許情報を照会する他、氏名などの情報についてはマイナカードの券面情報を確認するオペレーションになります。

※同アプリではデータの自動連携ができませんが、TRUSTDOCKではマイナカードによる本人確認と特定免許情報の確認・データ連携に対応予定です。情報収集のご希望も含め、お気軽にお問い合わせください。

利用者にとってのマイナ免許証のメリット/注意事項

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/oshirase/individual_number.html

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/oshirase/individual_number.html

今回のマイナカードと免許証の一体化運用開始に伴い、運転免許取得者は免許証の保持において、以下3パターンの選択肢が与えられることになります。

- 「マイナ免許証のみ」を保有する

- 「従来の免許証のみ」を保有する

- マイナ免許証と従来の免許証の「2枚」を保有する

マイナ免許証はマイナカード保有者のみが希望できるものとなっており、自動車など運転の際は、従来の免許証またはマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。この前提で、利用者にとってのマイナ免許証保有のメリットと注意点について、それぞれご紹介します。

マイナ免許証保有のメリット

警察庁「オンライン講習の受講方法」

警察庁「オンライン講習の受講方法」

まず、運転免許証の更新がオンラインで可能になります。

従来は免許更新の際に試験場や免許センターで講習を受講する必要がありましたが、今後は一定の条件(優良運転者または一般運転者)を満たせば、オンライン講習を受講して手続きを進めることが可能になります。場所を問わず免許更新処理ができるのは、マイナ免許証の大きなメリットと言えるでしょう。

また、住所変更手続きなど「ワンストップサービス」が利用できる点も大きなポイントです。

これまで、住所変更や氏名変更などを行う際には、自治体の窓口と運転免許センター(もしくは警察署)の両方に出向く必要がありましたが、マイナ免許証であれば、自治体窓口での住所変更手続きだけで、警察側の免許証情報も自動で更新される形になります。このワンストップサービスは、マイナ免許証だけを保有する場合のみ可能です。

※ただし、ワンストップサービスを利用する際には、事前に警察署の機器での登録が必要になります。

さらに、自分が住む住所地以外での運転免許証の更新をよりスピーディーに実施したり、更新の申請期間を延長したりすることもできます。詳細は以下、デジタル庁の該当サイトにてご確認ください。

警察庁「マイナンバーカードと運転免許証の一体化の手順(フロー)」

警察庁「マイナンバーカードと運転免許証の一体化の手順(フロー)」

マイナ免許証利用における注意事項

一方で、紛失時の再発行に時間がかかる点が、マイナ免許証のデメリットの一つと言えます。

従来の免許証であれば最短で即日での発行が可能ですが、マイナ免許証は物理的にはマイナカードなので、マイナカードの再発行となると一般的には1カ月程度かかることが想定されています。

また、券面情報だけでは免許内容を確認できない点も注意が必要です。

免許内容を確認するには、マイナポータルかマイナ免許証読み取りアプリでチェックするという個別のオペレーションが必要になります。(マイナ免許証読み取りアプリも、マイナ免許証と同じく2025年3月24日より運用開始しています)

さらに、現行のシステムでは、マイナカードを更新しても運転免許の情報は引き継がれません。マイナ免許証を取得した場合であっても、マイナカードを更新すると、一体化の手続きをやり直さなくてはならなくなります。※システムの改善は2025年の秋を予定しているとのことです

一体化に付随して事業者が本人確認手法で考えるべきこと

マイナカードと運転免許証が一体化されることで、今後、「従来型の運転免許証を提示して本人確認を行う利用者」が減少していく可能性があります。また、若年層を中心にそもそも運転免許を取得しない「免許離れ」も進んでいることから、事業者が提供するサービスの本人確認手段としては、マイナカードでの確認がますます主流になると考えられます。

ホ方式廃止の動きも相まって設計するべき

オンラインにおける本人確認手法を考えるにあたっては、犯罪収益移転防止法施行規則 第六条の内容(イ〜カ)にて定められている、特定事業者が実施すべき手法群が参考になります。特に昨今のオンラインサービスの発展によって、ここ数年ではホ以降の手法の利用が急激に増加してきました。

| イ | 対面にて写真付き本人確認書類1点の提示 |

| ロ |

対面にて写真なし本人確認書類1点の提示 |

| ハ | 対面にて写真なし本人確認書類2点の提示 |

| ニ |

対面にて写真なし本人確認書類1点の提示 |

| ホ |

専用ソフトウェアにて、写真付き書類の写し1点(厚みその他の特徴&本人確認時に撮影されたもの)の送信 |

| ヘ |

専用ソフトウェアにて、写真付き・ICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 |

| ト |

専用ソフトウェアにて、写真付き書類の写し1点(厚みその他の特徴&本人確認時に撮影されたもの)の送信 or 写真付き・ICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 |

| チ |

本人確認書類の原本1点の送付 or 写真付き・ICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 or 専用ソフトウェアにて写真付き書類の写し1点(厚みその他の特徴&本人確認時に撮影されたもの)の送信 |

| リ |

本人確認書類2点の送付 or 本人確認書類の写し1点+補完書類1点の送付 |

| ヌ |

※給与振込用口座の開設、または有価証券取引でマイナンバー取得済みの場合が該当 |

| ル | 本人限定郵便(受取時の確認書類は、写真付き本人確認書類である必要ありのもの) |

| ヲ | 電子証明書+電子署名 |

| ワ | 公的個人認証(電子署名) |

| カ | 特定認証業務の電子証明書+電子署名 |

この中でも、従来においてはホ方式の手法が多く採用されてきました。しかしデジタル庁から発表されている方針として、非対面の方式においては、今後はマイナカードを利用した公的個人認証サービス(JPKI、現在のワ方式)に一本化し、運転免許証などの画像送信や、顔写真のない本人確認書類を用いる方式は廃止される方針で決定しています。

※ホ方式の経緯などについては以下の記事もご参照ください。

▶︎ホ方式廃止に伴い、eKYCは「ICチップ読取」の時代へ。偽造身分証が横行する時代の本人確認手法を解説

2025年2月28日に警察庁より発出された「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に対する意見の募集についても、この流れを受けてのものとなります。改正の概要としては、以下となります。

- 自然人の本人特定事項の確認方法につき、本人確認書類の画像情報の送信を受ける方法、本人確認書類の写しの送付を受ける方法を原則廃止(※1)し、マイナンバーカードの公的個人認証に原則一本化(※2)する。

※1:一部法人の被用者の給与等の振込口座の開設等、なりすまし等のリスクが低い類型を除く。※2: ICチップ付きの本人確認書類(運転免許証等)のICチップ情報の送信を受ける方法等、なりすまし等のリスクが低いものは存置する。

- 法人の本人特定事項の確認方法につき、本人確認書類の原本又は写しの送付を受ける方法について、写しの利用を不可とし、原本に限定する。

- ICチップ付きの本人確認書類を保有しない者等への対応として、偽造を防止するための措置が講じられた一定の本人確認書類(住民票の写し等)の原本の送付を受け、かつ、取引関係文書を転送不要郵便物等として送付する方法を存置するなど、必要な補完措置を整備する。

このようなホ方式など廃止の流れを前提に、現在の犯罪収益移転防止法施行規則に沿って、運転免許証などの画像送信や顔写真のない本人確認書類を用いる方式を採用している事業者は、今後、ICチップを用いる方式へと本人確認オペレーションを移行する必要があると言えます。

今後主流になるeKYC手法2選

ここでは、今後主流になることが想定される、ICチップを活用したeKYC手法2選をご紹介します。

ワ方式(公的個人認証サービス:JPKI)

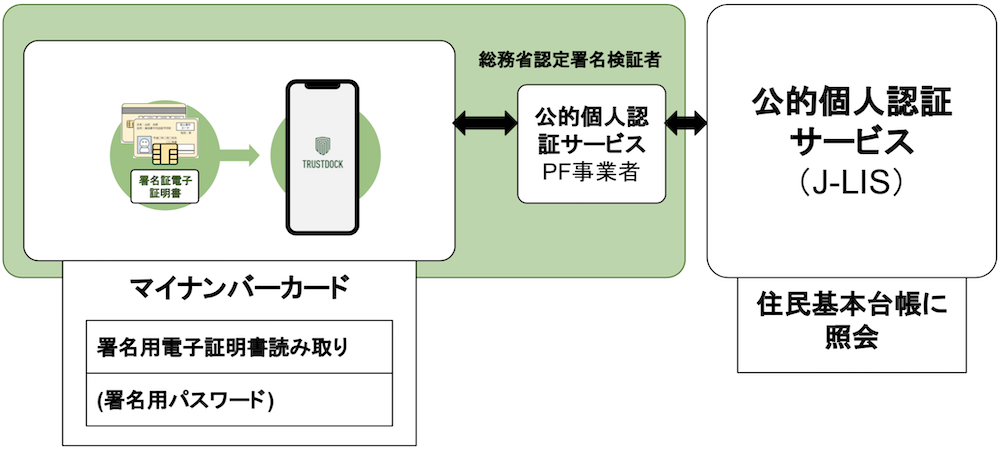

ワ方式とは、顧客のマイナンバーカードにあるICチップをスマートフォンで読み取り、J-LISが提供する公的個人認証サービス(JPKI:Japanese Public Key Infrastructure)を用いることで本人確認を完了する方法です。

J-LISとは「地方公共団体情報システム機構」のことで、同機構が提供する公的個人認証サービスは、インターネットを通じて安全・確実な行政手続きなどを行うために、他人によるなりすまし申請や電子データが通信途中で改ざんされていないことを確認するための機能を提供するものです。これは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第17条第1項第6号の規定に基づき、総務大臣認定事業者のみ利用が可能となっています。

ワ方式の要件で公的個人認証サービスを利用する場合には、ICカードの読み取りデバイス(スマートフォン含む)を通じて、マイナンバーカードの署名用電子証明書を用いて、特定取引等に関する情報(口座開設申込書など)に電子署名〜署名検証〜証明書の失効確認を行い、オンライン本人確認を完了させる流れになります。

アプリへの組み込みなど利用ハードルが高い要件ではありますが、TRUSTDOCKによるデジタルIDウォレットのようにスマートフォンでマイナンバーカードが読み取れるアプリがあれば、およそ10秒程度で郵送不要、目視確認不要のeKYCができます。マイナンバーカードを持っているユーザーにとっては対応完了までのスピードが最も早く、事業者側にとっても確認の工数が低く、かつセキュリティ対策が高い手段となっています。具体的なメリットとしては、以下の通りです。

- 身分証の正当性を目視に頼らずに確認できるので、券面の偽造対策になる

- その場で電子署名を施すため、身分証の交付時にICチップ内に電子署名が格納される方式よりもセキュア

- 申請データに電子署名することができ、申し込みデータの改ざん防止や否認防止になる

- 申請者と身分証との紐づけに容貌(セルフィー)撮影の必要がないため、心理的ハードルが低い

- 申告情報(氏名・住所など等)との突合を不要化または自動化できる

- 読み取りから完了まで数秒で済む

先述の通り、従来のeKYC導入においては身分証の撮影画像+目視確認のホ方式が主流でしたが、前述した同方式廃止の流れから、マイナカードのICチップ読取型であるワ方式への移行が進んでいる状況です。

ホ方式による本人確認フロー例

ホ方式による本人確認フロー例

以下は、現状で最も多く選択されている手法のホ方式と、今後増えるであろう公的個人認証サービス(犯罪収益移転防止法におけるワ方式)の比較表です。

|

ワ方式 |

ホ方式 | |

| 手法の概要 | ICチップの電子証明書を利用 | 身分証と容貌の撮影 |

|

対応する |

マイナンバーカードのみ |

写真付き身分証明証:7点 |

| UX上の操作の所要時間 (TRUSTDOCKサービスを使う場合) |

約20秒 | 約60秒 |

| 審査時間 (TRUSTDOCKサービスを使う場合) |

即時 |

数時間〜数日(目視確認のため) ※TRUSTDOCKのBPOサービス利用の場合は数分〜数時間 |

※公的個人認証サービスやホ方式については以下の記事もご参照ください。

▶︎公的個人認証サービス(JPKI)とは?ホ方式廃止に向けた、マイナンバーカード×本人確認の新たなトレンドを解説

▶︎ホ方式廃止に伴い、eKYCは「ICチップ読取」の時代へ。偽造身分証が横行する時代の本人確認手法を解説

へ方式(ICチップ情報の送信+容貌撮影)

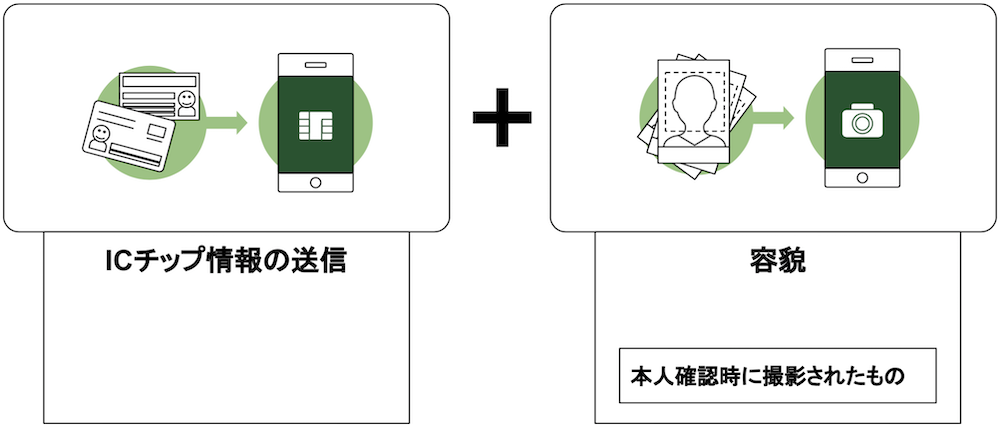

へ方式とは、顧客から写真付き本人確認書類のICチップ情報と、本人の容貌画像の送信を受ける方法です。必要となるのは、身分証などに埋め込まれたICチップ情報と、本人の容貌を撮影した画像データ1点です。

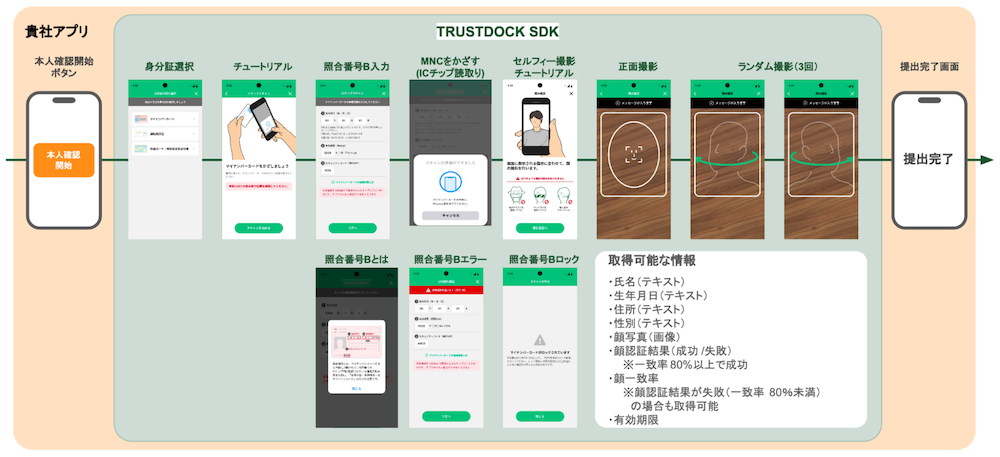

例えばマイナンバーカードを使ってへ方式の本人確認を実施する場合、カードのICチップに格納されている「券面AP」から顔画像を、「券面事項入力補助AP」から基本4情報をそれぞれ抽出します。前者に関してはICチップ内にある顔画像(白黒)とその場で撮影した本人の顔写真を比較・自動判定し、一致率を返却することでなりすましを防止します。

マイナンバーカードを使ったへ方式での遷移例

マイナンバーカードを使ったへ方式での遷移例

ワ方式(公的個人認証サービス利用の手法)に対して、身元確認保証のレベルは下がりますが、ICチップ読み取りによる確認手法であり、またマイナンバーカードの他にも運転免許証や在留カードといった身分証の利用が可能です。

ワ方式(公的個人認証サービス)とへ方式、どちらを採用するべきか?

廃止予定のホ方式とワ方式、それからへ方式の確認項目に関する違いをまとめたものが以下となります。

また、ホ方式が廃止された際に、ユーザーがどの本人確認手法を使うのが良いかを表したフローチャートが以下になります。ポイントは、マイナカードによるワ方式が利用できない場合における、へ方式の受け皿としての弾力性の高さにあります。

ワ方式を利用する場合、ユーザーがマイナカードの署名用電子証明書パスワードを把握している必要があります。

把握していない場合は、代わりにへ方式としてマイナカードをスマホにかざしてもらうだけの運用が可能ですし、マイナカードそのものを所持していないユーザーについても、免許証や在留カードをスマホにかざしてPINを入力する形でのへ方式の利用が考えられます。

そして、このどれにも該当しない場合は、最終手段として郵送による本人確認を行うという形で、手法としては大きく3パターンに分類されることになるでしょう。

なお、公的個人認証サービスはマイナカードをかざして数秒で完了するシンプルな体験ですので、読み取りに利用するスマートフォンアプリの品質が重要です。

TRUSTDOCKでは、2024年までに100万人を超えるユーザーに公的個人認証を提供してきた実績があり、TRUSTDOCKアプリとSDKはその圧倒的な数のユーザーの声を元に改善を重ねてきましたので、採用いただくことでなめらかなユーザー体験を提供することができます。

※TRUSTDOCKアプリについてはこちらをご覧ください

マイナカードの活用シーンはますます増えていく予定

今回は、マイナ免許証の運用スタートに伴う本人確認/eKYCへの影響等を見ていきました。政府の積極的な後押しが奏功してマイナカードの普及率が高まっている中、今回のマイナ免許証の登場によって、今後ますますマイナカードの活用シーン、さらには公的個人認証サービスの利用が進んでいくことが想定されます。

TRUSTDOCKでは、“本人確認のプロ”として企業のKYC関連業務をワンストップで支援するAPIソリューションを提供し、またデジタル身分証のプラットフォーマーとしてさまざまな事業者と連携しております。

府省庁においては、金融庁には具体的な業務内容の確認を行い、総務省のIoTサービス創出支援事業では本人確認業務の委託先として採択されました。また、警察庁には犯罪収益移転防止法準拠のeKYCの照会などを行い、経済産業省とはマイナカードを活用した実証実験や省内開催の研究会などでご一緒しています。

本人確認業務のオンライン化や、公的個人認証サービスの活用でお困りの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

また、公的個人認証サービスの活用や、身分証偽造対策、本人確認業務の業務の自動化などに関しては、PDF冊子「公的個人認証(JPKI)が必要な理由と 企業・社会課題の解決」でも解説しておりますので、こちらもぜひご活用ください。

※KYCやeKYCの詳細については、以下の記事も併せてご覧ください。

▶︎eKYCとは?オンライン本人確認ソリューションのプロがわかりやすく解説

▶︎KYCとは?あらゆる業界に求められる「本人確認手続き」の最新情報を徹底解説

(文・長岡武司)

記事内容の正確性、最新性および網羅性の確保に努めておりますが、本記事の利用により生じたいかなる結果についても、当社は一切の責任を負いかねます。ご利用にあたっては、適宜専門家にご相談の上、ご自身の判断と責任において行ってください。