ここ数年で、これまで対面や郵送でのやりとりが前提となっていた業種業態における、顧客コミュニケーションのオンライン化の機運が高まっています。特に2020年以降のコロナ禍をきっかけとするニューノーマル社会においては、その動きが加速したと言えます。

通信事業においても、いわゆる通信キャリアと呼ばれるMNO(移動体通信事業者)をはじめ、MVNO(仮想移動体通信事業者)や契約代理業者、その他電気通信事業法で定義されているさまざまな電気通信事業者(以下、通信事業者)における顧客コミュニケーションのオンライン化は、事業戦略上のマスト要件となってきています。

今回は、そんな通信事業者におけるオンライン本人確認について。各法律に準拠した本人確認要件から、法的義務がなくとも本人確認を行う事業者における具体的なeKYCの実装イメージなどについて、それぞれ解説していきます。

※本記事は、記事公開日時点の情報に基づいて記載しております。

携帯電話不正利用防止法とは

通信事業者が本人確認を実施するにあたっては、携帯電話不正利用防止法と犯罪収益移転防止法のいずれかに準拠する必要があります。

携帯電話不正利用防止法とは、携帯電話事業者に契約者の身分証明書による本人確認を行うことを義務づけた法律です。正式名称は「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認及び携帯音声通信 役務の不正な利用の防止に関する法律」で、匿名の携帯電話が振り込め詐欺などの犯罪に利用されていたことを受けて、2006年4月に全面施行されました。

またその後も、特に匿名の“レンタル携帯電話”が犯罪に利用されているという状況が問題となり、SIMカードの無断譲渡禁止やレンタル携帯電話事業者への規制強化などを盛り込んだ法改正が2008年6月になされています。

携帯電話不正利用防止法の規制対象

通信事業について定めている電気通信事業法では様々な通信事業体が定義されていますが、その中でも携帯電話不正利用防止法で本人確認義務が課されている通信事業者には以下が挙げられています。

|

MNO |

自社でモバイル用の回線網を有し、通信サービスを提供している会社。いわゆる通信キャリアのこと。 携帯電話事業者としてはNTTドコモ(NTTドコモ、ahamo)、KDDI/沖縄セルラー電話(au、UQ mobile、povo)、ソフトバンク/ウィルコム沖縄(SoftBank、Y!mobile、LINEMO)、楽天モバイルが対象となる。 この他にも、PHS事業者やポケベル・ページャー事業者、BWA(広帯域移動無線アクセス)事業者などもMNOの対象事業となる。 |

|

MVNO |

自前では無線通信回線設備を開設・運用せず、MNOから通信回線を借り受けたり、MVNEと呼ばれる仮想移動体サービス提供者の機能を利用するなどして、携帯電話やPHSなどの移動体通信サービスを行う事業者のこと。 安価なMVNOサービス全般を指して「格安SIMサービス」と表現されている。 |

| 契約代理業者 | 携帯電話音声通信事業者のために役務提供契約の締結の代理等を業として行う事業者、いわゆる販売代理店のこと。 |

| レンタル携帯電話事業者 | 通信可能端末設備等を有償で貸与することを業とする事業者のこと。空港などで旅行客等に向けてWi-Fiをレンタルしている店舗などは、このレンタル携帯電話事業者に該当する。 |

携帯用の無線端末と陸の固定局との間で無線通信を行う電気通信役務(いわゆる「携帯音声通信役務」)事業者と貸与業者が対象となるので、MCA無線のような業務無線や、個人用途のアマチュア無線は同法の対象外になります。

主要な提供サービスの法令対応状況

ここまでお伝えした、本人確認義務が課されている各通信事業者における主要な提供サービスの法令対応状況は、以下の表の通りです。

| 事業者分類大項目 | 小項目 | 法令による規制 |

| MNO(移動体通信事業者) | 固定電話 | 現行、携帯電話不正利用防止法 |

| IP電話(0ABJ型) | 現行、携帯電話不正利用防止法 | |

| IP電話(050型) | 2024年4月1日以降で携帯電話不正利用防止法 | |

| MVNO(仮想移動体通信事業者) | 音声通話SIM | 現行、携帯電話不正利用防止法 |

| データ通信専用SIM | 特になし(ただし、2025年4月22日決定の「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」にて、義務化検討の必要性が提示) | |

| IP電話(0ABJ型) | 現行、携帯電話不正利用防止法 | |

| IP電話(050型) | 2024年4月1日以降で携帯電話不正利用防止法 | |

| 契約代理業者 | 現行、携帯電話不正利用防止法 | |

| レンタル携帯電話事業者 | 現行、携帯電話不正利用防止法 | |

MNO及びMVNOなどが提供する050型のIP電話(以下、050アプリ電話)について、2024年4月1日施行の改正携帯電話不正利用防止法施行規則によって初めて、役務提供契約締結時の本人確認義務が生じることになりました。

また、現状ではMVNOの提供するデータ通信専門SIMについては規制対象外となっていますが、2025年4月22日開催の犯罪対策閣僚会議で決定された「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」において、データ通信専用SIMの契約時における本人確認の義務付けが議題として挙げられおり、今後より具体的な議論がなされる予定となっています。

総合対策を踏まえ、データ通信専用SIMの不正利用の実態について調査を行った結果、契約時に本人確認書類を用いない本人確認手法を悪用し、不正に取得したログインIDやパスワードを用いて大量のデータ通信専用を含む通信用SIMを不正に契約した事例や、通信アプリケーションソフトウェア等のアカウントの不正取得に悪用されているなどの事例が確認された。一部の事業者においては自主的な確認も行われている一方で、携帯電話不正利用防止法上、契約時の本人確認が義務化されていないデータ通信専用SIMの犯行ツールとしての悪用の可能性が今後も懸念されるため、データ通信専用SIMについても、引き続き悪用実態も把握しつつ、それらを踏まえ、電気通信事業者に対して、契約時における実効性のある本人確認の実施を働き掛けるとともに、契約時の本人確認の義務付けを含め検討する。

引用:犯罪対策閣僚会議「国民を詐欺から守るための総合対策 2.0」p3〜4

携帯電話不正利用防止法の本人確認手法及び本人確認事項

携帯電話不正利用防止法は、先述したMNOやMVNO、携帯電話音声通信事業者のために役務提供契約の締結の代理等を業として行う契約代理業者と、及び通信可能端末設備等を有償で貸与することを業とするレンタル携帯電話事業者が対象となります(詳細は後述)。

個人に対する本人確認手法は以下のとおり、対面と非対面で計9パターン(イ〜リ)が定義されており、後述するようにeKYCを活用した非対面での実施ケースが増えています。

| 対面 |

[イの手法] |

|

[ロの手法] |

|

| 非対面 |

[ハの手法] |

|

[ニの手法] |

|

|

[ホの手法] |

|

|

[ヘの手法] |

|

|

[トの手法] |

|

|

[チの手法] |

なお、具体的な本人確認項目としては、以下の内容が定義されています。

- 個人:氏名、住居、生年月日

- 法人:名称、本店又は主たる事務所の所在地

以上が携帯電話不正利用防止法の概要です。より詳細な情報については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

▶︎携帯電話不正利用防止法とは?2025年1月発出パブコメや2025年6月法改正など、最新トレンド、本人確認要件、eKYC手法などを解説

犯罪収益移転防止法とは

犯罪収益移転防止法(正式名称:犯罪による収益の移転防止に関する法律)とは、金融機関等の取引時確認や取引記録等の保存、疑わしい取引の届出義務など、マネーロンダリング及びテロ資金供与対策のための規制を定めるべく、2007年3月に成立・公布された法律です。所管は警察庁となります。

これは、マネーロンダリング及びテロ資金供与対策(AML/CFT)の政府間タスクフォースであるFATF(Financial Action Task Force、金融活動作業部会、読み方:ファトフ)の動向を受けて創設された「疑わしい取引の届出制度」(1992年)が起源となっているもので、2018年11月の法改正をきっかけに、本人確認における新プロセスとしてeKYCが注目されることとなりました。

犯罪収益移転防止法の規制対象

犯罪収益移転防止法では、特定事業者と呼ばれる対象事業者が、通常の特定取引およびハイリスク取引を行う際に、「取引時確認」と呼ばれる手続きを法的義務として負うことが定義されています。具体的には、以下の事業者が特定事業者に該当し、犯収法に準拠した事業展開の義務が課されています。

- 金融機関等(銀行、証券会社、保険会社など)

- ファイナンスリース事業者

- クレジットカード事業者

- カジノ事業者

- 宅地建物取引業者

- 宝石・貴金属等取扱事業者

- 郵便物受取サービス事業者(いわゆる私設私書箱)

- 電話受付代行者(いわゆる電話秘書)

- 電話転送サービス事業者

- 司法書士又は司法書士法人

- 行政書士又は行政書士法人

- 公認会計士又は監査法人

- 税理士又は税理士法人

- 弁護士又は弁護士法人

通信業界で考えると、電話受付代行者と電話転送サービス事業者が該当します。

|

電話受付代行サービス事業者 |

顧客に対して、自己の電話番号を当該顧客が連絡先の電話番号として用いることを許諾し、当該顧客宛ての当該電話番号に係る電話を受けて、その内容を当該顧客に連絡する役務を提供する業務を行う事業者のこと。いわゆる電話秘書。 相手方から送信されてきたFAXを受信して画像データに変換し、それを顧客宛てにメール送信したり、クラウドサーバにアップロードして閲覧可能にするサービスは、犯罪収益移転防止法上の電話受付代行サービスに該当する。 また、相手方からかかってきた音声通話を受信して音声データに変換、もしくは音声解析して文字データ変換して、それらを顧客宛てにメール送信したりクラウドサーバにアップロード・閲覧可能にするサービスも、犯罪収益移転防止法上の電話受付代行サービスに該当する。 |

|

電話転送サービス事業者 |

顧客に対して、自己の電話番号を当該顧客が連絡先の電話番号として用いることを許諾し、当該顧客宛ての/からの当該電話番号に係る電話を、当該顧客が指定する電話番号に自動的に転送する役務を提供する業務を行う事業者のこと。 電話番号のないアプリフォンを使って03番号などの固定電話番号を用いて相手方に電話が出来るようなサービスについても、犯罪収益移転防止法上の電話転送サービスに該当する。 また、クラウドPBXなどを使ってスマートフォンなどへの転送を行うものについても、通常は従来型の電話転送同様に、犯罪収益移転防止法上の電話転送サービスに該当する。 |

犯罪収益移転防止法の本人確認手法及び本人確認事項

犯罪収益移転防止法に準じた具体的な本人確認手法としては、施行規則6条1項1号に、それぞれイ・ロ・ハ・ニ・ホ・ヘ・ト・チ・リ・ヌ・ル・ヲ・ワ・カの計14パターンが定義されています。

| イ | 対面にて写真付き本人確認書類1点の提示 |

| ロ |

対面にて写真なし本人確認書類1点の提示 |

| ハ | 対面にて写真なし本人確認書類2点の提示 |

| ニ |

対面にて写真なし本人確認書類1点の提示 |

| ホ |

専用ソフトウェアにて、写真付き書類の写し1点(厚みその他の特徴&本人確認時に撮影されたもの)の送信 |

| ヘ |

専用ソフトウェアにて、写真付き・ICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 |

| ト |

専用ソフトウェアにて、写真付き書類の写し1点(厚みその他の特徴&本人確認時に撮影されたもの)の送信 or 写真付き・ICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 |

| チ |

本人確認書類の原本1点の送付 or 写真付き・ICチップ付き本人確認書類のIC情報の送信 or 専用ソフトウェアにて写真付き書類の写し1点(厚みその他の特徴&本人確認時に撮影されたもの)の送信 |

| リ |

本人確認書類2点の送付 or 本人確認書類の写し1点+補完書類1点の送付 |

| ヌ |

※給与振込用口座の開設、または有価証券取引でマイナンバー取得済みの場合が該当 本人確認書類の写し1点の送付 |

| ル | 本人限定郵便(受取時の確認書類は、写真付き本人確認書類である必要ありのもの) |

| ヲ | 電子証明書+電子署名 |

| ワ | 公的個人認証(電子署名) |

| カ | 特定認証業務の電子証明書+電子署名 |

また具体的な本人確認項目としては、携帯電話不正利用防止法と同様に以下の内容が定義されています。

- 個人:氏名、住居、生年月日

- 法人:名称、本店又は主たる事務所の所在地

それぞれの手法の詳細含む犯罪収益移転防止法のあらましや専門用語については、以下の記事で詳しく紹介しているので、あわせてご覧ください。

▶︎犯罪収益移転防止法(犯収法)とは?2025年2月発出パブコメなど、最新トレンドや本人確認/eKYC要件等を解説

eSIM申込者対応など、通信事業者がeKYCを導入するメリット

店舗型サービスにおいてはこれまで対面対応が前提となっていましたが、冒頭にも記載したとり、コロナ禍をきっかけとする業務の非対面設計の流れにあわせて、他業界と同様に手続きのオンライン化への機運が高まっています。

特に最近ではeSIM(従来のカード型SIMではなく、端末デバイスに組み込まれる形で遠隔で電話番号などの顧客情報を書き込めるSIM)への需要が高まっていることもあり、eKYC導入は以下のようなメリットをもたらすと言えるでしょう。

対応スピードおよび顧客満足度の向上

申込者にとっては、自宅での郵送物の受け取りが不要になるので、本人確認に要する時間が大幅に短縮し、より早くサービス利用を開始できるようになります。また通信事業者にとっては、上記理由にともなうサービス申込の離脱防止につながり、顧客満足度の向上にも貢献すると言えます。

各種コストの削減

自社内で本人確認業務を行う場合、そこに対する適切な人員配置が必要となります。書類の扱いに関するオペレーション教育はもとより、ユーザー登録者数の増減に合わせたシフト管理などが必要となるため、それらの工数も含めた人員および管理コストの削減が見込めます。また郵送費用の削減にも貢献します。

今後はマイナンバーカードの公的個人認証サービスを含むICチップ確認の手法が主流となる

これまで「顔画像+写真付き本人確認書類の画像」による本人確認が通信事業者における主流の手法でしたが、昨今の偽造身分証による犯罪に巻き込まれるリスク防止の観点から、公的個人認証サービスを使ってマイナンバーカードのICチップを読み取る方式への移行が進んでいます。

デジタル庁から発表されている方針としても、非対面の方式においては、今後はマイナンバーカードを利用した公的個人認証サービス(現在の携帯電話不正利用防止法におけるチの手法、犯罪収益移転防止法におけるワ方式)に一本化し、運転免許証などの画像送信や、顔写真のない本人確認書類を用いる方式は廃止される方針で進んでいます。

これは、2023年6月9日に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」の内容を踏襲したものとなります。

ここでは、目指すべきデジタル社会の実現に向けて政府が迅速かつ重点的に実施すべき施策が明記されたわけですが、その中の主要トピックの一つとしてマイナンバーカードの機能拡充や安全・安心対策に関する項目が挙げられています。特に「③『オンライン市役所サービス』の推進」と題された中見出し部分においては以下のように記述されており、行政/自治体手続きDXからのアプローチにおいても公的個人認証サービスの活用が前提とされています。

犯罪による収益の移転防止に関する法律51、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律52(携帯電話不正利用防止法)に基づく非対面の本人確認手法は、マイナンバーカードの公的個人認証に原則として一本化し、運転免許証等を送信する方法や、顔写真のない本人確認書類等は廃止する。対面でも公的個人認証による本人確認を進めるなどし、本人確認書類のコピーは取らないこととする。

引用:デジタル庁「デジタル社会の実現に向けた重点計画」p54

これを踏まえて、2024年6月21日に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」でも、今後犯罪収益移転防止法および携帯電話不正利用防止法に基づく本人確認手法は、マイナンバーカードの公的個人認証サービスに原則一本化し、身分証画像を送信する方法や顔写真のない本人確認書類は廃止する、との内容が盛り込まれています。

出典:デジタル庁「デジタル社会の実現に向けた重点計画 第4 ⼯程表」

出典:デジタル庁「デジタル社会の実現に向けた重点計画 第4 ⼯程表」

2025年1月27日に総務省より発出された、携帯電話の不正利用防止を目的とした法改正に関するパブリックコメントも、この流れを受けてのものとなります。ここで寄せられた意見を踏まえ、速やかに携帯電話不正利用防止法施行規則の改正が行われる予定だと、総務省は発表しています。

この省令案では、上述のハの手法、ヘの手法は原則廃止され、非対面での顔写真のない書類送付も原則禁止となる見込みで、現在の携帯電話不正利用防止法施行規則に沿って運転免許証等の画像送信や顔写真のない本人確認書類を用いる方式を採用している事業者は、今後、ICチップを用いる方式へと移行する必要があると言えます。

携帯電話不正利用防止法と主なeKYC手法2選

TRUSTDOCKでは、認証強度の強い本人確認について、金融機関をはじめとする特定事業者への規制を定めた「犯罪収益移転防止法」に準拠したeKYCソリューションを提供しています。今回、携帯電話不正利用防止法で求められている本人確認要件について、原則一本化されることになるマイナンバーカードを活用したeKYC手法を2つご紹介します。

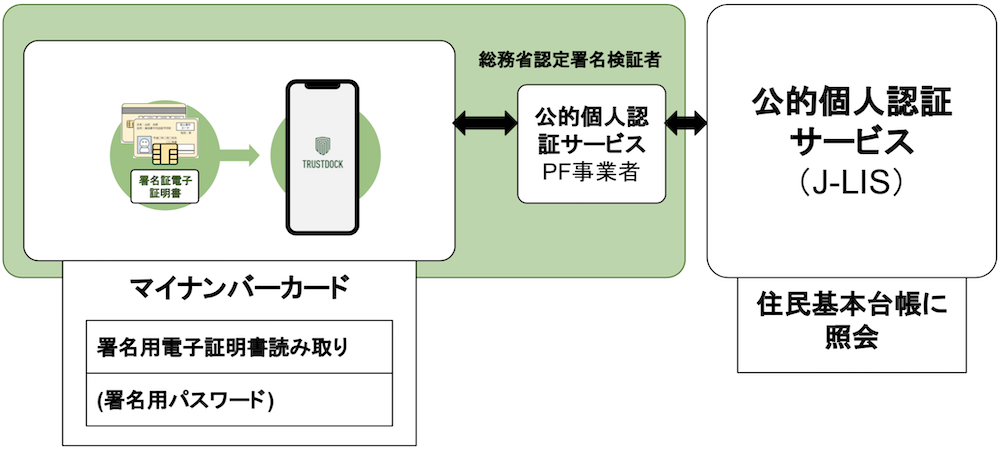

①公的個人認証サービス(JPKI)の利用

電子署名及び電子証明書を付した本人特定事項の送信を受ける「チ」の手法については、犯罪収益移転防止法施行規則第6六条「ワ方式」を活用することで対応するケースが増えています。

ワ方式とは、顧客のマイナンバーカードにあるICチップをスマートフォンで読み取り、J-LISが提供する公的個人認証サービス(JPKI:Japanese Public Key Infrastructure)を用いることで本人確認を完了する方法です。

J-LISとは「地方公共団体情報システム機構」のことで、同機構が提供する公的個人認証サービスは、インターネットを通じて安全・確実な行政手続きなどを行うために、他人によるなりすまし申請や電子データが通信途中で改ざんされていないことを確認するための機能を提供するものです。これは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第17条第1項第6号の規定に基づき、総務大臣認定事業者のみ利用が可能となっています。

公的個人認証サービスを使った本人確認フロー例

J-LISへの失効確認により、最新かつ正しい基本4情報(※)が取得できるなど、以下のようなメリットが挙げられます。

- 身分証の正当性を目視に頼らずに確認できるので、券面の偽造対策になる

- その場で電子署名を施すため、身分証の交付時にICチップ内に電子署名が格納される方式よりもセキュア

- 申請データに電子署名することができ、申し込みデータの改ざん防止や否認防止になる

- 申請者と身分証との紐づけに容貌(セルフィー)撮影の必要がないため、心理的ハードルが低い

- 申告情報(氏名・住所等)との突合を不要化または自動化できる

- 読み取りから完了まで数秒で済む

※基本4情報:個人を特定するための基礎的な情報で、氏名・生年月日・性別・住所の4項目を指す。これらの情報は、行政手続きや金融取引、医療機関の受診など、さまざまな場面で本人確認に利用されている。なお、基本4情報の中でもジェンダーアイデンティティへの配慮として「性別」を除外した「基本3情報」を活用する機運が高まっており、たとえば2024年5月27日に施行された改正マイナンバー法では、新しいマイナンバーカードについて、現状のカードに記載されている性別の表記を削除することが盛り込まれた。

従来のeKYC導入においては先述の通り、身分証の撮影画像+目視確認手法(犯罪収益移転防止法施行規則第6条「ホ方式」)が主流でしたが、同方式廃止の流れから、マイナンバーカードのICチップ読取型であるワ方式への移行が進んでいる状況です。

「ホ」方式による本人確認フロー例

以下は、現状で最も多く選択されている手法のホ方式と、今後増えるであろう公的個人認証サービス(犯罪収益移転防止法におけるワ方式)の比較表です。

|

公的個人認証サービス利用 |

身分証の撮影画像+目視確認 (犯罪収益移転防止法上のホ方式) |

|

| 手法の概要 | ICチップの電子証明書を利用 | 身分証と容貌の撮影 |

|

対応する |

マイナンバーカードのみ |

写真付き身分証明証:7点 |

| 顧客の所要時間 | 約20秒 | 約60秒 |

| 審査時間 | 即時 |

数時間〜数日(目視確認のため) ※TRUSTDOCKのBPOサービス利用の場合は数分〜数時間 |

※公的個人認証サービスについては以下の記事もご参照ください。

▶︎公的個人認証サービス(JPKI)とは?ホ方式廃止に向けた、マイナンバーカード×本人確認の新たなトレンドを解説

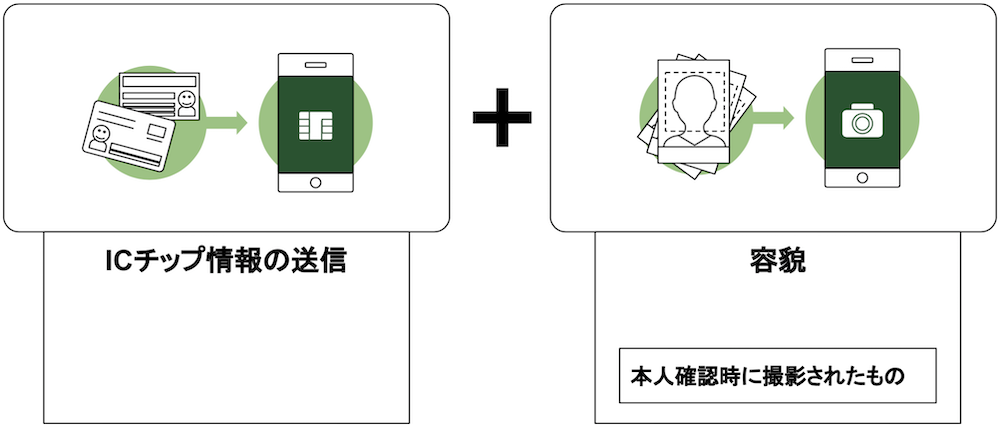

②ICチップ情報の送信+容貌撮影

顧客から写真付き本人確認書類のICチップ情報と本人の容貌画像の送信を受ける「ニ」の手法については、TRUSTDOCKソリューションでいう、犯罪収益移転防止法施行規則第6条「ヘ方式」を活用することで対応するケースが増えています。

へ方式とは、顧客から写真付き本人確認書類のICチップ情報と、本人の容貌画像の送信を受ける方法です。必要となるのは、身分証などに埋め込まれたICチップ情報と、本人の容貌を撮影した画像データ1点です。

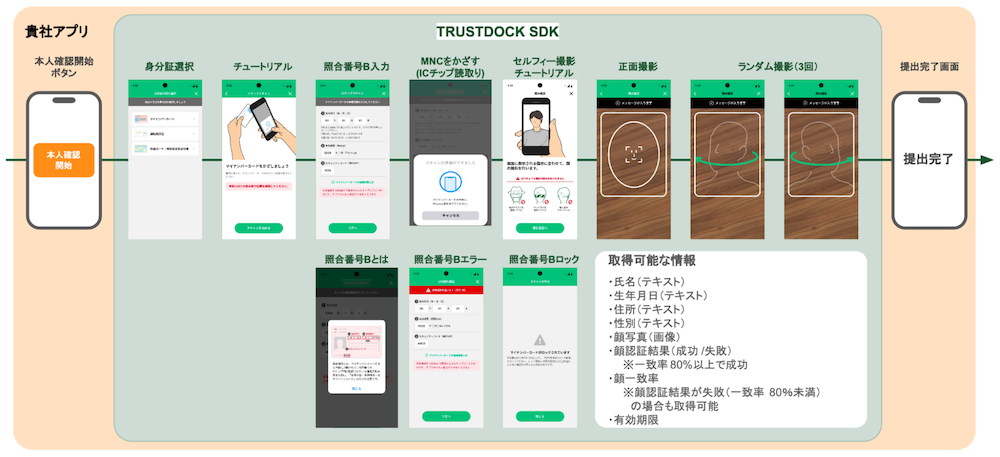

マイナンバーカードを使ったヘ方式での遷移例

例えばマイナンバーカードを使ってへ方式の本人確認を実施する場合、カードのICチップに格納されている「券面AP」から顔画像を、「券面事項入力補助AP」から基本4情報をそれぞれ抽出します。前者に関してはICチップ内にある顔画像(白黒)とその場で撮影した本人の顔写真を比較・自動判定し、一致率を返却することでなりすましを防止します。

ワ方式(公的個人認証サービス利用の手法)に対して、身元確認保証のレベルは下がりますが、ICチップ読み取りによる確認手法であり、またマイナンバーカードの他にも運転免許証や在留カードといった身分証の利用が可能です。

ワ方式とへ方式、どっちを採用するべきか?

廃止予定のホ方式とワ方式、それからへ方式の確認項目に関する違いをまとめたものが以下となります。

また、ホ方式が廃止された際に、ユーザーがどの本人確認手法を使うのが良いかを表したフローチャートが以下になります。ポイントは、マイナンバーカードによるワ方式が利用できない場合における、へ方式の受け皿としての弾力性の高さにあります。

ワ方式を利用する場合、ユーザーがマイナンバーカードの署名用電子証明書パスワードを把握している必要があります。把握されていない場合は、代わりにへ方式としてマイナンバーカードをスマートフォンにかざしていただくだけの運用が可能ですし、マイナンバーカードそのものをお持ちでないユーザーについても、免許証や在留カードをスマートフォンにかざしてPINを入力する形でのへ方式の利用が考えられます。そして、このどれも該当しない場合は、最終手段として郵送による本人確認を行うという形で、手法としては大きく3パターンに分類されることになるでしょう。

なお、公的個人認証サービスはマイナンバーカードをかざして数秒で完了するシンプルな体験ですので、読み取りに利用するスマートフォンアプリの品質が重要です。TRUSTDOCKでは、2024年までに100万人を超えるユーザーに公的個人認証を提供してきた実績があり、TRUSTDOCKアプリとSDKはその圧倒的な数のユーザーの声を元に改善を重ねてきましたので、採用いただくことでなめらかなユーザー体験を提供することができます。

※TRUSTDOCKアプリについてはこちらをご覧ください

本人確認のプロであるTRUSTDOCK

以上、今回は通信事業者に求められる本人確認のポイントについて、準拠すべき法律の解説とともに解説しました。先述したとおり、新しい技術の登場にともなうeSIMや各種クラウドサービス等がますます増加することが考えられることから、eKYCへのニーズも日々高まっていくことが想定されます。

TRUSTDOCKでは、“本人確認のプロ”として企業のKYC関連業務をワンストップで支援するAPIソリューションを提供し、またデジタル身分証のプラットフォーマーとしてさまざまな事業者と連携しております。通信事業におけるKYCやeKYCをはじめ、それ以外の幅広いサービスにおいても本人確認業務などでお困りの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

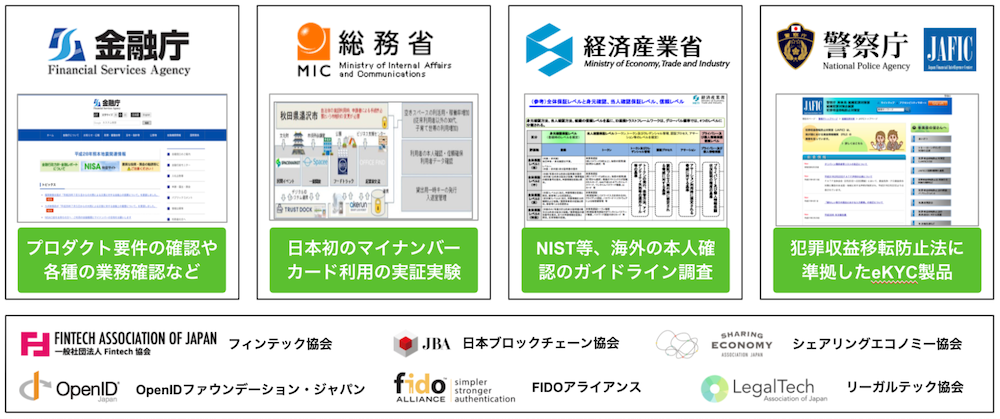

金融庁には業務内容の確認を、経済産業省とはRegTechについて意見交換し、さらに総務省のIoTサービス創出支援事業においては本人確認業務の委託先として採択されました。もちろん、警察庁には犯収法準拠のeKYCの紹介等、行政や関連協会と連携して、適切な本人確認業務への取り組みを行っています

また、eKYCソリューションの導入を検討されている企業の方々や、実際に導入プロジェクトを担当されている方々のために、TRUSTDOCKではPDF冊子「eKYC導入検討担当者のためのチェックリスト」を提供しております。eKYC導入までの検討フローや、運用設計を行う上で重要な検討項目などを、計10個のポイントにまとめていますので、こちらもぜひご活用ください。

※eKYCの詳細については、以下の記事も併せてご覧ください。

▶︎eKYCとは?オンライン本人確認のメリットやよくある誤解、選定ポイント、事例、最新トレンド等を徹底解説!

▶︎KYCとは?あらゆる業界に求められる「本人確認手続き」の最新情報を徹底解説

(文・長岡武司)

記事内容の正確性、最新性および網羅性の確保に努めておりますが、本記事の利用により生じたいかなる結果についても、当社は一切の責任を負いかねます。ご利用にあたっては、適宜専門家にご相談の上、ご自身の判断と責任において行ってください。