ネット環境の全国的整備とスマホ所持率の向上によって、人材業界のあり方はここ十年強で劇的に変わってきました。従来からある対面での人材紹介や派遣サービスにとらわれず、紹介・派遣フローのオンライン化や短期バイトの普及、さらにはギグ・エコノミーな人材マッチングプレイス、副業/複業紹介事業まで、実に多様なサービス形態が誕生しています。

そんな状況の中、今後ますます問われてくるのが、企業による「安心・安全なサービス提供」への取り組みです。中でも、雇用ないしは派遣された人がコンプライアンス的に問題ない人物かを事前チェックする「本人確認」の実施は、昨今特に重要とされています。

本記事では、人材業界の中でも雇用や採用にまつわる領域について、オンラインサービスを中心にニーズが高まっているオンライン本人確認、すなわち「eKYC」について解説します。

※本記事は、記事公開日時点の情報に基づいて記載しております。

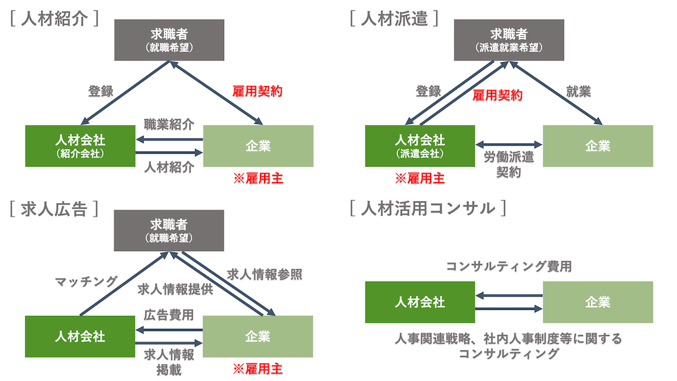

人材関連の4業態

そもそも「人材業界」と一言でいっても、そこにはさまざまなサービス形態があります。具体的な本人確認業務について見ていく前に、まずは業界の主要4業態について振り返ります。

- 人材紹介:求職者と人材を求める企業をマッチンングさせる事業

- 人材派遣:求職者と人材を求める企業をマッチンングさせ、自社雇用の上で該当企業に派遣する事業

- 求人広告:Webサイトや雑誌等、メディア媒体に求人広告を掲載して求職者を集める事業

- 人材活用コンサル:研修や組織コンサルなど、会社内の人材育成等に関する支援事業

人材業界における本人確認業務は、人材活用コンサル以外の領域に関わってくるものとなるので、本記事でも「人材紹介」「人材派遣」「求人広告」における本人確認業務について見ていきたいと思います。

マッチングサイト等は人材紹介業か否か

近年では、クラウドソーシングや副業マッチングサイトなど、Web上で求人と求職者を結びつけるプラットフォームが多数登場しています。こうした新たな形態のサービスに対して、「これらは人材紹介業に該当するのでしょうか?」という疑問を持つ事業者も少なくありません。

結論から言えば、必ずしも人材紹介業に該当するとは限りませんが、運用次第では該当するケースもあり得ます。

人材紹介業の根拠法である職業安定法では、「求人および求職の申込みを受け、求人者と求職者の間で雇用関係の成立をあっせんすること」が該当業務とされています。ここでいう「あっせん」とは、判例上、「求人および求職の申込を受けて求人者と求職者の間に介在し、両者間の雇用関係の成立のために便宜を図り、その成立を容易ならしめる行為」を指します。

したがって、プラットフォーム運営者が単に求人情報と応募機能を提供するだけでなく、スカウト連絡や面談日程の調整、応募促進のための個別フォローなどを行う場合は、「便宜を図る行為」として職業紹介業に該当する可能性があります。

一方で、求人情報を掲載し、求職者が自ら応募・選考を進める完全自動のマッチング型サービス(いわゆる“掲示板型”)であり、運営者が個別調整に介入しない場合は、一般的に職業紹介には該当しないとされています。

なお、職業紹介業に該当する場合は、職業安定法に基づき厚生労働大臣の許可が必要となり、本人確認や個人情報保護、手数料管理などの遵守義務が発生します。事業者は、自社の運営形態が「あっせん」に該当しうるかを精査した上で、法的リスクを回避する対応が求められます。

なぜ、人材業で本人確認が必要なのか?

主に人材紹介業や人材派遣業において、初回の登録時に身分証による本人確認を実施しているかと思います。なぜその業務が必要なのでしょうか。その理由は以下、大きく3点あります。

身元をはっきりさせるため

自社に登録している紹介予定の人材や派遣就業希望者が、どこの誰なのか。企業に人を紹介する立場だからこそ、紹介/派遣先に対するマナーとして、しっかりと身元保証のされた人物を採用する必要があります。

各根拠法に基づく法定帳票および年齢確認が必要なため

後述するように、人材派遣事業には労働者派遣法に準拠する派遣先への帳票提出が必要となります。また、派遣業だけでなく人材紹介業についても、労働基準法や児童福祉法、さらには事業体によっては風営法にそれぞれ準拠した本人確認情報が必要となります。つまり、法令遵守のために本人確認が必須となります。

給与口座確認のため

特に派遣業において、給与支払い方法は、多くの場合で銀行等の金融機関への口座振込です。振込先口座が本当に本人のものか、本人とは違う口座へ振込がなされないかという業務オペレーション上の必要性から、本人確認書類を回収します。

人材業界でチェックするべき法律5つ+α

次に、前章で確認した、法的に必要な「本人/年齢確認情報」について、それぞれの準拠法に照らす形で見ていきましょう。

労働基準法:年齢チェック

労働条件に関する最低基準を定めた「労働基準法」では、18歳未満の人を「年少者」として区分し、さまざまな保護規定を定めています。

例えば、年少者には原則として時間外労働や休日労働をさせることができませんし、変形労働時間制やフレックスタイム制などを適用することもNGです。また例外をのぞいて、PM22:00〜AM5:00までの深夜時間帯に働かせることもできません。

使用者が年少者を使用する場合、その年齢を証明する証明書を事業場に備え付ける必要もあります。この年齢証明書としては、住民票や住民票記載事項の証明書等で問題なく、本籍地は書いていなくても問題ありません。

また、これは紹介事業者や派遣事業者の業務ではありませんが、法第107条において「従業員名簿」の作成と事業場への設置が派遣先企業で義務づけられています。これは、大企業・中小企業・個人事業主と関係なく、一人でも従業員を雇っていれば対応する必要があるものです。

具体的には以下の項目について記載し、被用者の退職後も3年間は確認資料として保存しておく必要があります。以前は本籍の記載が義務としてありましたが、2016年10月17日から本籍の取り扱いが変わり、現在はその義務はなくなりました。

- 氏名

- 生年月日

- 履歴

- 性別

- 住所

- 従事する業務の内容

- 雇入の年月日

- 退職した年月日及びその理由

労働人口の減少に伴い、例えば高校生等をアルバイトや派遣労働者として雇用するケースもあるかと思いますが、このように年少者を雇用する場合は、各種保護規定に準じて対応する必要があるので、必然的に年齢チェックもしっかりと行う必要があります。

児童福祉法:年齢チェック

児童の福祉を保障するために制定される「児童福祉法」でも、就業にまつわる条文が制定されています。

具体的には、満15歳に満たない児童に対して「道路その他の場所で歌謡、遊芸を業務としてさせる行為、酒席に侍する行為」を業務としてさせる行為を禁じ、児童を有害な行為から保護しています。

風営法:年齢チェック

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風営法)でも、風俗営業を営む事業者に対して、未成年の健全な育成に障害を及ぼすような行為を防止するための条文が明記されています。

具体的には第22条において、風俗営業では「営業所で午後十時から翌日の午前六時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること」はNGと明記されています。こちらも、風俗営業店等への人材紹介や労働者派遣を行う会社は注意が必要です。

出入国管理及び難民認定法:外国人雇用で意識すべき法律

外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格の範囲内において、日本での活動が認められています。そのため、外国人雇用を進める企業は、在留カード確認によって在留資格および就労制限のチェックを行う必要があります。

こちらについては後述します。

労働者派遣法:各種法定帳票の作成と管理

労働者派遣法(正式名称:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)では、事業主が労働者派遣会社から派遣労働者を受け入れる場合に守らなければならないルールが定義されています。

また、2012年10月1日の改正により、派遣労働者の保護のための法律であることも新たに明記されました。

派遣先通知書の作成

本人確認に関わるものとしては、派遣元企業による派遣先企業への「派遣先通知書」の提出が挙げられます。実は帳票の様式自体に制限はなく、この派遣先通知書という名称も会社によってバラつきがあります。要するに、以下の労働派遣法第35条第1項記載の事項を通知することが目的であり、その通知様式は定義されていないということです。

第三十五条 派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。

一 当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名

二 当該労働者派遣に係る派遣労働者が協定対象派遣労働者であるか否かの別

三 当該労働者派遣に係る派遣労働者が無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別

四 当該労働者派遣に係る派遣労働者が第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別

五 当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法第三十九条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険法第十八条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認及び雇用保険法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて厚生労働省令で定めるもの

六 その他厚生労働省令で定める事項(労働者派遣法第35条第1項より)

逆に捉えると、派遣元企業から派遣先企業に提供して良い情報は以下の5つだけであり、運転免許証などの本人確認書類自体は提供できないことになっています。

- 氏名

- 性別

- 年齢に関する事項(18歳未満か否か、内45歳以上60歳未満か否か。18歳未満の場合は年齢もチェック)

- 雇用期間

- 健康保険・厚生年金・雇用保険加入の有無

派遣元管理台帳と派遣先管理台帳の作成・保管

労働派遣法では他にも、派遣元事業主が派遣労働者の雇用主として適正な雇用管理を行うための「派遣元管理台帳」と、派遣先企業が労働日や労働時間等の派遣労働者の就業実態を的確に把握するための「派遣先管理台帳」の作成と保管が、それぞれ派遣元企業の義務として定義されています。保管期間は、それぞれ3年間。

身分証等を使った本人確認事項としては、両帳票における氏名のほか、派遣元管理台帳では「60歳以上の者であるか否かの別」の記載も必要となります。

職業安定法:人材紹介業における根拠法

最後に、人材紹介業における根拠法として定められているものが「職業安定法」です。職業の安定と経済の発展に貢献するべく、人材紹介業に着眼した法律となっています。

本人確認業務という観点で見ると、実は厳格な規制要件はありません。

ただし、こちらも労働派遣法と同様に、紹介先へのマナーとして本人確認をしっかりと行うのがベターでしょう。紹介する人物が年齢詐称をしていた場合は法令違反に繋がる可能性がありますし、万が一反社会的勢力である場合は企業のレピュテーションに深刻なリスクがともなうことになります。

一方で、あまりにも厳格に本人確認を実施すると、それはそれで職業選択の自由を犯し、場合によっては意図せず差別に繋がってしまう可能性もあります。

よって、例えば運転免許証等による年齢確認だけをエントリー時に実施する、または反社会的勢力か否かのチェック含むコンプライアンスチェックをオンラインで実施するなど、よりライトな運用が望まれると言えるでしょう。

人材業界でニーズ高まるeKYC

ここまでお伝えした通り、人材業界では犯罪収益移転防止法のような本人確認における厳格な業法対応こそないものの、年齢チェックなどの法的要件を満たし、また、信頼性を担保する本人確認の実施が必要となります。

加えて、求職者や派遣就労希望者の増加に伴い、その確認のスピード性も重視されており、オンライン上で実施できるeKYCへのニーズが急速に高まりつつあります。

これに対してTRUSTDOCKでは、幅広いe-KYC/本人確認APIサービスを提供しています。

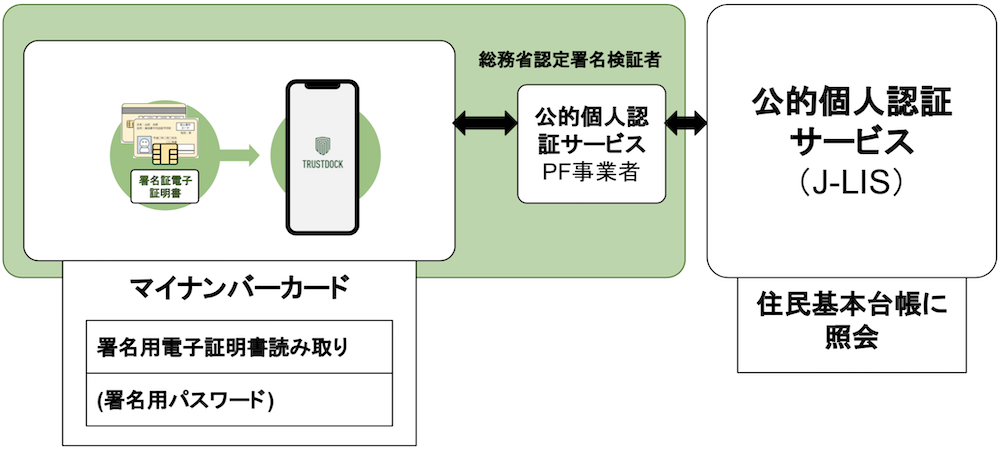

マイナンバーカードによる本人確認

まず、顧客のマイナンバーカードにあるICチップをスマートフォンで読み取り、J-LISが提供する公的個人認証サービス(JPKI:Japanese Public Key Infrastructure)を用いることで本人確認を完了する方法があります。

J-LISとは「地方公共団体情報システム機構」のことで、同機構が提供する公的個人認証サービスは、インターネットを通じて安全・確実な行政手続きなどを行うために、他人によるなりすまし申請や電子データが通信途中で改ざんされていないことを確認するための機能を提供するものです。

これは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第17条第1項第6号の規定に基づき、総務大臣認定事業者のみ利用が可能となっています。

公的個人認証サービスを利用する場合、ICカードの読み取りデバイス(スマートフォン含む)を通じて、マイナンバーカードの署名用電子証明書を用いて、特定取引等に関する情報(口座開設申込書など)に電子署名〜署名検証〜証明書の失効確認を行い、オンライン本人確認を完了させる流れになります。

アプリへの組み込みなど利用ハードルが高い要件ではありますが、TRUSTDOCKによるデジタルIDウォレットのようにスマートフォンでマイナンバーカードが読み取れるアプリがあれば、およそ10秒程度で郵送不要、目視確認不要のeKYCができます。マイナンバーカードを持っているユーザーにとっては対応完了までのスピードが最も早く、事業者側にとっても確認の工数が低く、かつセキュリティ対策が高い手段となっています。

TRUSTDOCKでは、2024年までに100万人を超えるユーザーに公的個人認証を提供してきた実績があり、TRUSTDOCKアプリとSDKはその圧倒的な数のユーザーの声を元に改善を重ねてきましたので、採用いただくことでなめらかなユーザー体験を提供することができます

マイナンバーカード以外の書類による本人確認

マイナンバーカードは普及が進んできたものの、まだ日々の活用にまでは至っていないという方も少なくありません。よって、マイナンバーカード以外の本人確認手段も用意することが大事です。

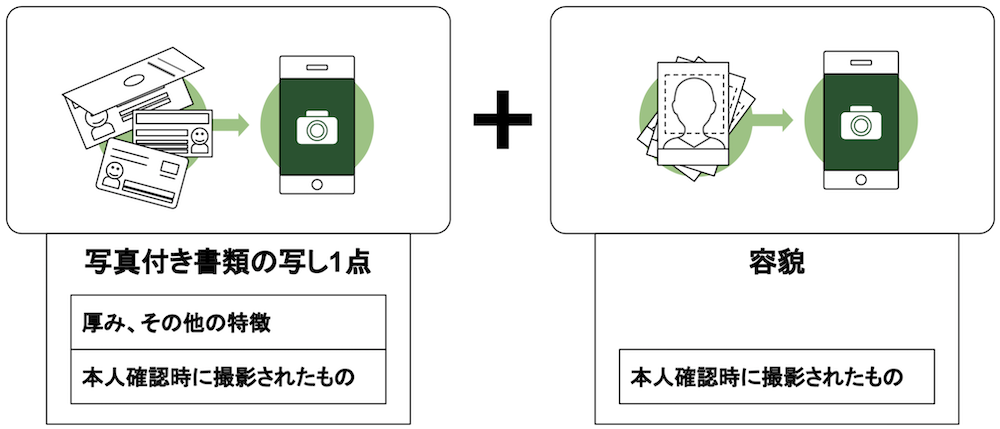

最もスタンダードとなるのが、顧客から写真付き本人確認書類画像と、本人の容貌画像の送信を受ける方法でしょう。必要となるのは、写真付き本人確認書類の写し画像1点と、本人の容貌を撮影した画像データ1点です。

いずれの場合も、TRUSTDOCKのe-KYC/本人確認APIサービスは、その場での撮影が必要とされている犯罪収益移転防止法の要件を前提に設計されているので、身分証など本人確認書類の“原本”を直接撮影したものを、原則として“撮影後ただちに送信”させる必要があります。よって、たとえばあらかじめスマートフォンのカメラロールなどに入っている運転免許証画像をアップロードするのはNGですし、運転免許証をコピーした紙を撮影するのもNGです。

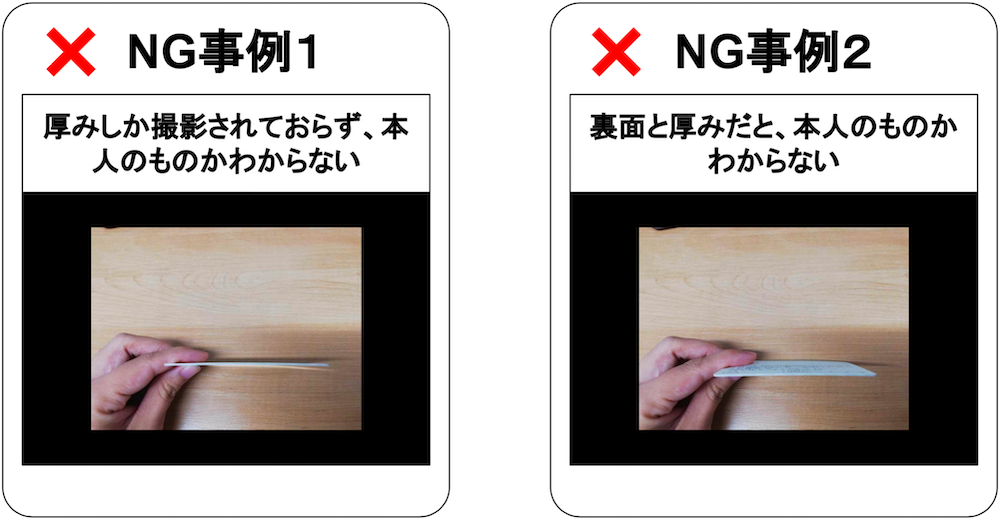

また身分証については、ただ表裏を撮影するのではなく、その身分証が原本であることを示す特徴、例えば運転免許証の場合は厚みを、パスポートの場合はホログラムを含めて写す必要があるとされています。

ちなみに、静止画の撮影以外にも動画やオンラインビデオ通話機能を利用する方法も可能とされているので、TRUSTDOCKでは、本人確認書類の表・裏の画像のみならず、カメラの前で書類を傾けるなどして厚み等を確認するなどの確認フローをソリューションとして設計しています。

なお、昨今ではAIをはじめとする技術の進歩が著しいですが、“機械のみ”で本人確認書類が真正なものであることを100%担保するのは、まだ不可能な状況です。よって、目視による確認は引き続き有効であると言えます。

コンプライアンスチェックもeKYCで実現

TRUSTDOCKでは、コンプライアンスチェックソリューションとして「DB検索サービス(記事/人物)」も提供しています。

具体的には、氏名、生年月日を使って、各種記事のデータベース(以下、記事DB)で検索・参照し、該当者らしき人物が検索ヒットするか否かを確認するものです。

DBには、先ほどお伝えした新聞記事などの「記事DB」と、反社会的人物をリストアップした「人物DB」があり、このいずれか、もしくはその両方を利用して検索していくこととなります。

個人の場合、全体の90〜97%が外部DBにて該当しないケースが多いため、自社で詳細確認する際にも、本APIで一次チェックすることで時間短縮が可能です。

外国人労働者雇用で必要な各種チェック

最後は、こちらも近年増えている外国人労働者の雇用について。先ほどご紹介した入管法において、外国人の在留資格は就労の可否に着目する形で以下3種類に分けられています。

- 在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格:19種類

- 原則として就労が認められない在留資格:5種類(文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在)

- 就労活動に制限がない在留資格:4種類(永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)

雇用サイドは、これらの在留資格および就労制限が明記された「在留カード」の確認によって、不法滞在者や入国管理局から働く許可を受けていないのに働く人、および入国管理局から認められた範囲を超えて働く人の雇用を未然に防止する必要があります。具体的には、在留カード表面の「就労制限の有無」欄、在留カード等の番号の有効性確認です。

これについても、対面から非対面へのウィズコロナの流れに併せて、最近ではeKYCの活用が望まれています。

TRUSTDOCKでは、個人身元確認APIに外国人労働者の「身元確認」「在留資格」「就労制限」の3つの雇用契約時の就労要件を可能とするオプションを設けており、24時間365日、煩雑になりがちな外国人労働者の本人確認業務とその管理プロセスのオンライン実施を可能にしています。

急増する外国人雇用で気をつけるべきことなどについては、以下の記事もあわせてご参照ください。

▶︎外国人雇用で気をつけるべきことを、本人確認(eKYC)/在留資格確認の観点から解説

非対面によるeKYC活用がますます望まれる人材業界

以上、今回は人材業界の中でも雇用や採用にまつわる領域で必要な本人確認業務について、派遣法や労基法などを根拠法としたポイントを解説しました。

これまで対面を前提としていた業務のオンライン化が加速しているからこそ、本人確認業務においてもeKYC活用の波がきていると言えます。もちろん、オンライン完結のサービスであればなおさらです。

TRUSTDOCKでは “本人確認のプロ”として、さまざまな事業体のKYC関連業務をワンストップで支援するAPIソリューションを提供しています。また、デジタルIDウォレットを通じていつでもどこでも、どのような状況でも、身元確認をすることができ、誰でも適切な各種サービスを素早く受け取れる世界を目指しています。

さらに、日頃から関係省庁・関係団体等と連携し、社内や特定の業界に閉じない議論を行い、今後のデジタル社会に必要なeKYCサービスの提供、社会への情報発信等に積極的に取り組んでいるほか、eKYCサービスに関する新たなルールづくりを進めています。

人材紹介や人材派遣、およびマッチングプラットフォーム等におけるKYC/eKYCおよびDX等でお困りの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

また、eKYCソリューションの導入を検討されている企業の方々や、実際に導入プロジェクトを担当されている方々のために、TRUSTDOCKではPDF冊子「eKYC導入検討担当者のためのチェックリスト」を提供しております。eKYC導入までの検討フローや、運用設計を行う上で重要な検討項目などを、計10個のポイントにまとめていますので、こちらもぜひご活用ください。

なお、KYCやeKYCの詳細については、以下の記事も併せてご覧ください。

▶︎KYCとは?あらゆる業界に求められる「本人確認手続き」の最新情報を徹底解説

▶︎eKYCとは?オンライン本人確認のメリットやよくある誤解、選定ポイント、事例、最新トレンド等を徹底解説!

【お役立ち資料】安全・安心な本人確認のための人材業界向けeKYCハンドブック

【プレスリリース】TRUSTDOCK、外国人労働者の本人確認時に「在留カードの有効性確認オプション」を提供開始。身元確認を始め、就労資格や身分証の有効性など全ての確認をサポートし、不法就労対策を支援

(文・長岡武司)

記事内容の正確性、最新性および網羅性の確保に努めておりますが、本記事の利用により生じたいかなる結果についても、当社は一切の責任を負いかねます。ご利用にあたっては、適宜専門家にご相談の上、ご自身の判断と責任において行ってください。